Die Urbanisierung stellt eine der bedeutendsten menschlichen Entwicklungen dar, die das Gesicht der Welt im Laufe der Geschichte maßgeblich verändert haben. Seit den ersten größeren städtischen Siedlungen vor rund 6000 Jahren hat sich die Verteilung der Bevölkerung, die Bedeutung von Städten und deren räumliche Ausdehnung stetig gewandelt. Ein tiefgehendes Verständnis dieser langen Entwicklungsprozesse ist essenziell, um gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen in einer zunehmend urbanisierten Welt besser einordnen und bewältigen zu können. Historisch betrachtet entstanden die ersten Städte in fruchtbaren landwirtschaftlichen Regionen, deren Ressourcen den notwendigen Nährboden für ein komplexes soziales Leben und Wachstum boten. Die Region des alten Mesopotamiens, im heutigen Irak und Kuwait, gilt als Geburtsstätte der städtischen Zivilisation mit frühen Metropolen wie Uruk.

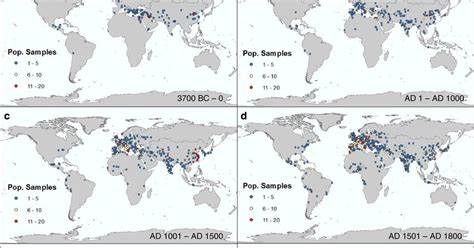

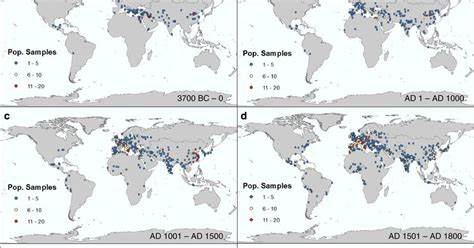

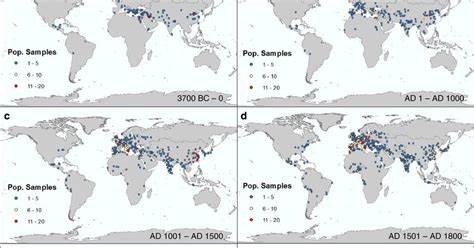

Die enge Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Produktivität und urbanem Wachstum ist ein wiederkehrendes Thema, das Wissenschaftler immer wieder untersucht haben. Trotz des intuitiven Zusammenhangs zwischen Städten und Landwirtschaft fehlte bis vor wenigen Jahren eine räumlich explizite und umfassende Datensammlung, die die globale Entwicklung städtischer Siedlungen über einen solchen Zeitraum dokumentiert. Projekte wie die Digitalisierung und Geo-Codierung von historischen Datensätzen, etwa der Werke von Tertius Chandler und George Modelski, eröffnen heute neue Perspektiven zur Erforschung urbaner Dynamiken. Diese umfangreichen Quellen bieten Großstadtpopulationen über Jahrhunderte und ermöglichen eine einzigartige Karten- und Zeitreise durch die Geschichte der Urbanisierung. Durch die Vereinigung, Harmonisierung und räumliche Verortung der Daten wurde es möglich, Städte weltweit von 3700 v.

Chr. bis ins Jahr 2000 n. Chr. präzise auf Landkarten zu visualisieren. Dabei werden nicht nur Standort und Größe der Städte dokumentiert, sondern es lassen sich auch Verschiebungen von Bevölkerungszentren erkennen.

Eine solche Analyse offenbart zum Beispiel die anfängliche Ballung urbaner Bevölkerungen in Mesopotamien und den östlichen Mittelmeerraum sowie deren spätere Verlagerung nach Westen und in andere Weltregionen. Die dataset-gestützte Forschung zeigt zudem, wie sich Stadtgrößen und deren Verteilung über die Jahrtausende immer wieder veränderten. Große Metropolen kamen auf, erlebten Phasen des Wachstums, teilweise auch Niedergänge oder gar vollständige Abwanderungen. Dabei beeinflussten vielfältige Faktoren die Stadtentwicklung, darunter politische Machtzentren, Handelswege, Kriege, Naturkatastrophen und technologische Innovationen. Grundsätzlich veranschaulichen die Daten, dass Urbanisierung kein linearer, gleichförmiger Prozess ist, sondern zyklische und regionale Schwankungen aufweist.

Eine wichtige Erkenntnis aus der räumlichen Urbanisierungsforschung betrifft die Anwendung von Theorien wie dem Zipf’schen Gesetz, das beschreibt, wie Stadtgrößen innerhalb eines Systems statistisch verteilt sind – beispielsweise dass die zweitgrößte Stadt etwa halb so groß wie die größte ist. Solche Prinzipien lassen sich über Jahrtausende hinweg nachvollziehen, was auf eine gewisse Beständigkeit in urbanen Systemen hinweist, trotz der Komplexität ihrer Entwicklung. Zudem offenbart der Vergleich unterschiedlicher Zeitschichten, wie sich Urbanisierung in verschiedenen Erdteilen unterschiedlich gestaltet hat. Während etwa Europa und Asien tendenziell recht früh historisch bedeutsame Städte verzeichnen, blieben Afrika, Südamerika und Teile Nordamerikas bis deutlich später urban überwiegend ländlich geprägt. Daraus ergeben sich auch wichtige Implikationen für die Geschichtswissenschaft, Archäologie, Geographie und Soziologie, aber ebenso für die moderne Stadtplanung und Nachhaltigkeitsforschung.

Interessanterweise legen die historischen Daten nahe, dass Städte meist in der Nähe produktiver landwirtschaftlicher Flächen entstanden und wuchsen. Die Nähe zu Wasserressourcen, fruchtbaren Böden und günstigen klimatischen Bedingungen war von großer Bedeutung. Erst im Laufe der Zeit ermöglichte die technische Entwicklung, wie der Bau von Bewässerungssystemen und Transportinfrastruktur, Urbanisierung auch in weniger idealen Regionen. Die Erschließung und Aufbereitung dieser historischen Daten stellte eine enorm anspruchsvolle Aufgabe dar. Die Quellenlage ist fragmentarisch, die Definition von Stadt und Stadtgröße variiert über Zeit und Regionen, und es gibt Herausforderungen bei der korrekten räumlichen Verortung alter Stadtandalterungen oder wechselnder Bezeichnungen.

Die enge Zusammenarbeit von Historikern, Archäologen, Geografen und Informatikern war notwendig, um die Daten zu bereinigen, zu harmonisieren und für moderne Analysen nutzbar zu machen. Die daraus entstandenen globalen Datensätze mit tausenden Einträgen ermöglichen es nun Forschern weltweit, neue Fragen zu stellen und alte Hypothesen zu überprüfen. Beispielsweise können nun räumliche Muster der Urbanisierung mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen verknüpft werden. Ebenso lassen sich Auswirkungen historischer Ereignisse auf Stadtwachstum nachvollziehen und die Entwicklung unterschiedlicher Urbanisierungstypen weltweit besser vergleichen. Trotz der Fortschritte bleibt die historische Urbanisierung nur punktuell dokumentiert.

Datenlücken und Ungenauigkeiten sind insbesondere für ältere Epochen und Randregionen häufig. Auch die starke Fokussierung auf größere Städte führt dazu, dass kleinere Siedlungen und urbane Peripherien oft unterrepräsentiert sind. Dennoch bieten die digitalen, räumlichen Datensätze eine solide Grundlage, die über die traditionelle, tabellarische Form hinaus weitreichende räumliche Analysen ermöglicht. In der heutigen Zeit, in der die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten lebt, lassen die historischen Aufzeichnungen Rückschlüsse darauf zu, wie sich das Verhältnis von Mensch und Umwelt im urbanen Kontext entwickelt hat. Das Verständnis der langzeitlichen urbanen Trends kann helfen, gegenwärtige Herausforderungen wie Urbanisierungsdruck, Ressourcennutzung und nachhaltige Stadtentwicklung besser zu verstehen und anzugehen.

Abschließend stellt die räumliche Erfassung von 6000 Jahren urbaner Entwicklung einen bedeutenden Fortschritt in den Geistes- und Sozialwissenschaften dar. Sie verknüpft Geschichte mit moderner Geodatenanalyse und öffnet neue Türen für interdisziplinäre Forschung. Die globalen Städte von gestern erzählen zugleich die Geschichten der Menschen und Gesellschaften von damals – Geschichten, die heute mehr denn je relevant sind, wenn wir die Städte der Zukunft gestalten wollen.