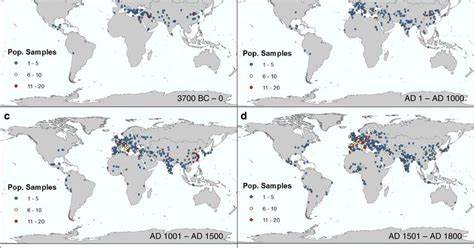

Die Entwicklung der Städte über einen Zeitraum von über 6.000 Jahren zeigt eindrucksvoll, wie sich menschliche Zivilisationen verändert, vernetzt und ausdifferenziert haben. Von den frühen Siedlungen Mesopotamiens bis zu den Megastädten der Neuzeit verläuft eine geschichtliche Spur, die den Wandel der Bevölkerungsverteilung und urbaner Lebensräume nachvollziehbar macht. Die räumliche Verortung historischer urbane Populationen bietet einen einzigartigen Einblick in die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt, wirtschaftlichen Dynamiken und sozialen Entwicklungen über Jahrtausende hinweg. Trotz der Bedeutung urbaner Zentren für Kultur, Handel und Politik hat es bis vor kurzem an umfassenden Datensammlungen gefehlt, die Populationen alter Städte präzise und räumlich nachvollziehbar erfassen.

Erst mit der Digitalisierung und systematischen Zusammenführung von Daten aus historischen, archäologischen und demografischen Quellen entstand die Möglichkeit, eine durchgängige Datenbank mit Städtenamen, Bevölkerungszahlen und geografischen Koordinaten aus der Zeit von 3700 v. Chr. bis ins Jahr 2000 zu erstellen. Die Herausforderung bestand darin, verschiedene Quellen miteinander zu harmonisieren, historische Stadtgrenzen und ihre Bevölkerungen auf heute verständliche Weise mit Längen- und Breitengraden zu verknüpfen und Unsicherheiten in den Daten offen zu kommunizieren. Stadtentwicklung in der Antike war geprägt von einer engen Beziehung zur Landwirtschaft.

Frühe Städten entstanden vor allem an fruchtbaren Flussauen, etwa am Tigris und Euphrat sowie am Nil. Die Nähe zu produktivem Ackerland lieferte den Nahrungsüberschuss, der die Bildung komplexer Gesellschaften förderte. Die Hypothese, dass Städte in solchen Gebieten schneller wachsen und eine stärkere demografische Bedeutung besitzen, ließ sich lange Zeit nur schwer empirisch belegen. Die neu aufbereiteten Daten ermöglichen nun eine fundierte Analyse historischer Stadtwachstumsraten bezogen auf landwirtschaftliche Produktivität. Durch die Auswahl großer Städte mit definierten Mindestgrößen (z.

B. ab 20.000 Einwohner in bestimmten Perioden) wird deutlich, dass urbane Zentren im Laufe der Zeit sowohl wachsen als auch schrumpfen können. Diese Dynamik spiegelt unter anderem klimatische Einflüsse, Kriege, Seuchen und wirtschaftliche Veränderungen wider. Die systematische Erfassung historischer Bevölkerungszahlen zeigt außerdem, wie sich Urbanisierung von regionalen Ballungsräumen auf globale Skalen ausweitet hat.

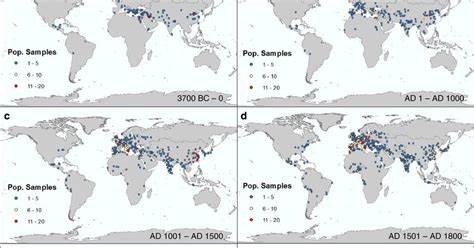

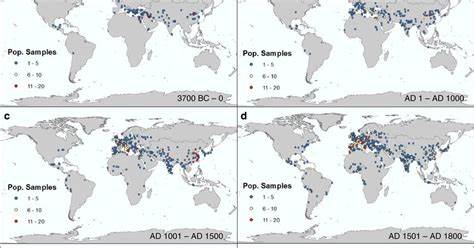

Während in der Antike urbane Entwicklung vor allem auf wenige Kulturräume konzentriert war, wie Mesopotamien, das Mittelmeer und Teile Chinas, zeigen die Daten für die Moderne das Aufkommen dicht besiedelter Stadtregionen auf allen Kontinenten und den Trend zur Megastadt. Die räumliche Analyse historischer Daten bietet auch die Möglichkeit, Verschiebungen der globalen demografischen Mittelpunkte zu beobachten. So bewegt sich der Schwerpunkt der urbanen Weltbevölkerung über Jahrhunderte hinweg je nach wirtschaftlichen Zentren und politischen Umbrüchen. Interessanterweise lässt sich eine Verschiebung vom vorderasiatischen Raum in westliche Regionen sowie später zurück nach Osten ausmachen. Dieses Muster verdeutlicht sowohl die Wachstumsphasen als auch Verlagerungen durch die Jahrhunderte hindurch.

Eine weitere Erkenntnis betrifft die Definition von Stadt und Urbanität, die sich in verschiedenen Epochen stark verändert hat. Historische Quellen nutzen mitunter unterschiedliche Kriterien, um städtische Siedlungen abzugrenzen, was einen direkten Vergleich zwischen Zeitperioden erschwert. Manche Autoren betrachten nur die bevölkerungsreichen Kernstädte, andere schließen Vorstädte oder administrative Grenzen mit ein. Diese Vielfalt unterstreicht, dass Urbanisierung als mehrdimensionales Phänomen zu verstehen ist. Aus der Sicht heutiger Forschung sind Städte nicht nur Orte mit vielen Menschen, sondern auch soziale, wirtschaftliche und kulturelle Knotenpunkte mit bestimmten Infrastrukturmerkmalen.

Die Digitalisierung und Kombination der Daten von Historiker Tertius Chandler und Politikwissenschaftler George Modelski macht es möglich, mehrere Jahrtausende Stadtentwicklung erstmals räumlich sichtbar und vergleichbar zu machen. Allerdings weisen die Datensätze auch Lücken auf. Einige Regionen sind überrepräsentiert, andere relativ unterbelichtet. Besonders für Landschaften außerhalb Euroasiens und Nordafrikas gibt es weniger verlässliche Daten, was auch an historischer Quellenlage und archäologischer Forschung liegt. Für die Zukunft bieten die digitalisierten und georeferenzierten Daten eine immense Grundlage für vielfältige Untersuchungen: etwa zur Entwicklung von Handelsnetzwerken, zur Stadtökologie, zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen und zur Interaktion zwischen Mensch und Umwelt in urbanen Kontexten.

Die Visualisierung der städtischen Entwicklung über Jahrtausende hinweg eröffnet zudem eine neue Perspektive auf die Nachhaltigkeit heutiger Urbanisierungstrends. Denn nur mit historischem Kontext lassen sich aktuelle Wachstumszyklen, Herausforderungen der Infrastruktur, sozialer Ungleichheit und ökologischer Belastung angemessen einordnen. Zudem bieten sie Anhaltspunkte dafür, wie Städte in der Vergangenheit flexibel auf Krisen reagiert haben und welche Faktoren ihr langfristiges Überleben bedingten. Die Methodik zur räumlichen Erfassung beruht auf akribischer Transkription handschriftlicher und gedruckter Quellen in maschinenlesbare Formate. Herausforderungen ergaben sich etwa durch veränderte Stadtnamen, Unsicherheiten bei antiken Ortslagen sowie inkonsistente Einträge.

Mehrstufige Verifizierungsprozesse und der Einsatz mehrerer geokodierender Dienste ergänzen die Datenqualität. Dennoch bleibt ein gewisser Grad an Ungenauigkeiten bestehen, der in Form von Verlässlichkeitsrankings transparent kommuniziert wird. Diese ermöglichen es Forschern, die Daten ganz nach Qualitätsansprüchen selektiv zu nutzen. Dank der frei zugänglichen Verfügbarkeit der finalisierten Datensätze eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zum interdisziplinären Austausch. Historiker, Archäologen, Geographen und Sozialwissenschaftler können so besser gemeinsam Ursachen und Folgen urbaner Transformationen erforschen.

Heute dominieren urbane Lebensräume die Weltbevölkerung, und die Detailkenntnisse über alte Städtedaten helfen die Komplexität langfristiger urbansozialer Systeme nachvollziehbar zu machen. Langfristige Betrachtung historischer Stadtpopulationen zeigt zudem, dass Urbanisierung kein linearer, sondern ein multifaktorieller Prozess ist. Faktoren wie Umweltbedingungen, Technologien, politische Stabilität und Migration wirken in dynamischer Wechselbeziehung. Ein weiterer bemerkenswerter Befund ist die Bedeutung großer Städte als Motoren von Innovationen, Kultur und Wirtschaftswachstum schon in frühester Geschichte. Städte wie Babylon, Theben, Rom oder später Konstantinopel und Peking dienten als Knotenpunkte für Wissenstransfer und kulturellen Austausch.

Die Position dieser Städte im globalen System variiert jedoch über Zeit und Raum, was durch die räumliche Datenanalyse klarer zu erkennen ist. In der Neuzeit hat die Urbanisierung eine neue Dimension erreicht: Städtesysteme sind heute weltweit vernetzt, und die hohe Bevölkerungsdichte stellt neue Anforderungen an Nachhaltigkeit, Infrastruktur und soziale Integration. Die historischen Daten bereiten so eine Grundlage, um heutige Entwicklungen besser zu verstehen und zukünftige Dynamiken zu prognostizieren. Besonders relevant ist der Zusammenhang zwischen urbanem Wachstum und landwirtschaftlicher Produktivität, der nach wie vor eine zentrale Rolle spielt, obwohl moderne Städte oft weit von Produktionsgebieten entfernt liegen. Schon die frühesten Städte entstanden in agrarischen Ballungsräumen, und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln blieb eine entscheidende Basis für urbanes Wachstum.