Die globale Wirtschaft durchlebt momentan eine Phase großer Unsicherheit und Volatilität, die sich unmittelbar auf den Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) auswirkt. Nach der Einführung von umfassenden Zolltarifen durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am sogenannten "Liberation Day" am 2. April 2025 sank die Zahl der unterzeichneten M&A-Verträge weltweit auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten. Dieses dramatische Absinken ist nicht nur ein Signal für den Zustand der Finanzmärkte, sondern auch für das Vertrauen von Unternehmen in zukünftige wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Der M&A-Markt gilt allgemein als ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit, da Investitionen und Zusammenschlüsse oft von einer zuversichtlichen Haltung der Unternehmen gegenüber der konjunkturellen Entwicklung zeugen.

Die Daten, die von Dealogic gesammelt wurden, zeigen, dass im April 2025 weltweit nur 2.330 M&A-Deals geschlossen wurden – ein Rückgang um 34 Prozent unter den historischen Durchschnitt und das niedrigste Niveau seit Februar 2005. Besonders in den USA, dem größten M&A-Markt der Welt, wurden mit lediglich 555 unterzeichneten Verträgen im April die niedrigsten Zahlen seit Mai 2009 verzeichnet. Dies ist bemerkenswert, da der Rückgang sogar die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie der globalen Finanzkrise von 2008 übertrifft. Der sogenannte "Liberation Day" zeigt, wie tiefgreifend und unmittelbar politische Maßnahmen die Geschäftslandschaft beeinflussen können.

Die von Trump verhängten Mindestzölle von 10 Prozent auf sämtliche US-Importe und höhere Abgaben gegenüber wichtigen Handelspartnern haben nicht nur zu einem Abschwung der globalen Märkte geführt, sondern auch die strategischen Planungen von Unternehmen durcheinandergebracht. Viele CEOs und CFOs zögern aktuell mit wichtigen Entscheidungen und verschieben geplante Fusionen oder Börsengänge aufgrund der Unsicherheit bezüglich weiterer Handelshürden und Vergeltungsmaßnahmen anderer Nationen. Banker und Investmentexperten geben an, dass die Unsicherheit vor allem aus dem Mangel an klaren und konsistenten politischen Signalen herrührt. Der Markt reagiert empfindlich auf wechselnde Ankündigungen rund um die Tarifpolitik, was auch zu einer erhöhten Volatilität führt. Der Volatilitätsindex VIX erreichte im April historische Spitzenwerte.

Diese Unruhe spiegelt sich auch in der Zurückhaltung bei der Kapitalallokation wider. Investmentbanken raten ihren Kunden zur Vorsicht, indem sie empfehlen, ausreichend Liquidität zu halten, bis die Auswirkungen der Tarife besser eingeschätzt werden können. Die Entscheidung Trumps, umfassende Zölle nicht nur auf China, sondern auf eine Vielzahl von Ländern zu erheben, erzeugte eine Kettenreaktion auf den internationalen Märkten. Reaktionen und Gegenmaßnahmen zahlreicher Staaten verstärken die Unsicherheit zusätzlich. Unternehmen, die auf global integrierte Lieferketten angewiesen sind, sehen sich durch Schwankungen von Produktionskosten und Lieferzeiten konfrontiert, was die Attraktivität von Fusionen und Übernahmen ebenso schmälert.

Ebenso beeinflusst der politische Klimawechsel die Stimmung für Börsengänge (IPOs). So haben bekannte Unternehmen wie Chime und StubHub ihre geplanten Börsengänge kurzfristig gestoppt. Diese Entscheidung zeigt, wie besorgt Marktteilnehmer angesichts der unklaren Zukunftsaussichten sind. Der IPO-Markt stellt eine wichtige Finanzierungsquelle dar, die Unternehmen nutzen, um Wachstumsprojekte zu realisieren. Ein Rückgang in diesem Segment bremst folglich auch die unternehmerische Dynamik insgesamt.

Trotz des massiven Rückgangs gab es auch einzelne großvolumige Transaktionen, die die Marktentwicklung zumindest teilweise stützten. Ein Beispiel ist der 24,25 Milliarden US-Dollar schwere Erwerb von Global Payments, ein bedeutender Akteur im Bereich der Kartenzahlungsverarbeitung und Kontodienstleistungen. Solche Deals zeigen, dass es weiterhin strategische Übernahmen gibt, die als sinnvoll erachtet werden, um Marktpositionen auszubauen oder neue Technologien zu integrieren. Allerdings reicht dies nicht aus, um den Gesamtmarkt wieder auf ein höheres Niveau zu heben. Die langfristigen Folgen dieses Einbruchs sind vielfältig.

Kurzfristig könnten die Unternehmen durch die Verzögerungen bei Fusionen und Übernahmen Wachstumschancen verpassen, was wiederum das Wirtschaftswachstum dämpft. Der Mangel an Deals führt zudem zu geringeren Einnahmen für Investmentbanken und Beratungsfirmen, die von Transaktionsgebühren abhängig sind. Dies könnte Auswirkungen auf die Beschäftigung in diesen Sektoren haben und das Innovationstempo bremsen. Auf der anderen Seite hat die derzeitige Lage den Druck erhöht, sich intensiver mit den Risiken globaler Lieferketten auseinanderzusetzen und regionale Diversifizierungsstrategien zu verfolgen. Unternehmen überdenken ihre Geschäftsmodelle und suchen nach Wegen, ihre Abhängigkeit von politisch instabilen Handelsbeziehungen zu reduzieren.

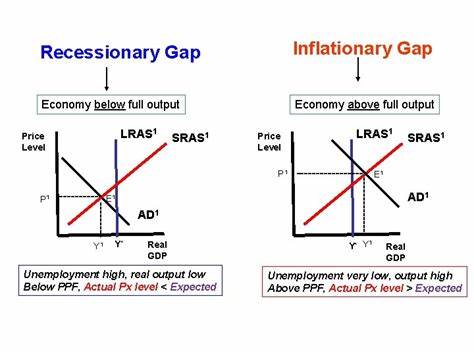

Dies könnte langfristig zu einer stärkeren Resilienz und nachhaltiger geprägten Geschäftsstrategien führen. Mit Blick auf die Zukunft hängt die Erholung des M&A-Marktes stark von der politischen Situation ab. Sollten die USA und ihre Handelspartner zu einer stabileren und vorhersehbaren Handelspolitik zurückfinden, ist mit einer Neubewertung und einer Wiederbelebung der Dealaktivität zu rechnen. Investoren und Manager werden voraussichtlich dann wieder mehr Risiko eingehen und gezielter Wachstumschancen durch Firmenzusammenschlüsse nutzen. Auch die Rolle der Zentralbanken und die allgemeine Zinspolitik spielen eine bedeutende Rolle.

Niedrige Zinsen begünstigen Kredite für Übernahmen und tragen zur Finanzierung von Transaktionen bei. Umgekehrt könnten Zinserhöhungen die Kosten für diese Finanzierungen erhöhen und somit weitere Unsicherheiten in den M&A-Markt bringen. Abschließend lässt sich festhalten, dass Trumps "Liberation Day" und die daraus resultierende Ausweitung des Handelsstreits die Dynamik auf dem weltweiten M&A-Markt drastisch verändert haben. Unternehmen agieren vorsichtiger, was sich aktuell in einem historischen Tiefstand bei abgeschlossenen Deals widerspiegelt. Dennoch sind Chancen vorhanden, sobald politische Klarheit einkehrt und globale Märkte wieder stabiler funktionieren.

Dies macht den M&A-Sektor zu einem sensiblen, aber auch potenziell ertragreichen Barometer für die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft.