Bayesianisches Denken wird oftmals missverstanden, manchmal sogar belächelt. Besonders in Tech-Kreisen, unter Rationalisten und Effektiven Altruisten gilt die Begeisterung für Bayes als eine Art sonderbare Obsession, die wie ein kurzlebiger Trend wirken kann. Doch diese Einschätzung greift viel zu kurz. Bayesianisches Denken ist keine vorübergehende Mode, sondern eine fundamentale Art, wie Menschen Informationen verarbeiten und Entscheidungen treffen. Tatsächlich läuft vieles in unserem Gehirn – oft unbewusst – nach diesem Prinzip ab.

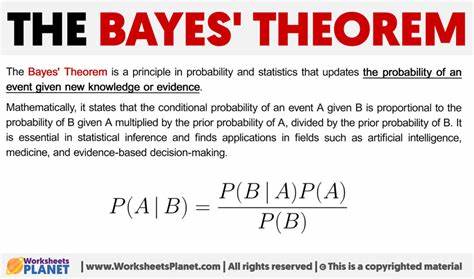

Wer sich eingehender mit dem Thema beschäftigt, wird feststellen, dass Bayessche Methoden und Denkweisen weit mehr sind als eine mathematische Formel – sie spiegeln eine natürliche Form des rationalen Umgangs mit Unsicherheit wider. Bayesianisches Denken verdankt seinen Namen dem englischen Mathematiker Thomas Bayes und ist eng verbunden mit dem Bayesschen Satz, einer Formel zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die auf bereits vorhandenem Wissen aufbauen. Vielmehr als die Formel selbst ist das Prinzip dahinter entscheidend: Es geht darum, wie wir neue Informationen mit unserem bestehenden Wissen verbinden und so unsere Einschätzungen oder Glaubenssätze laufend anpassen. Dies ermöglicht eine dynamische und flexible Denkweise, die in einer komplexen, unsicheren Welt besonders wertvoll ist. Alltägliche Beispiele zeigen, dass dieses Denken uns ständig begleitet.

Wenn ein medizinischer Test positiv ausfällt, überlegen wir intuitiv, wie wahrscheinlich eine Erkrankung tatsächlich ist, und berücksichtigen dabei sowohl die Genauigkeit des Tests als auch die allgemeine Verbreitung der Krankheit. Oder wenn wir eine Münze mehrfach werfen und viele Ergebnisse in eine Richtung sehen, hinterfragen wir zunächst unsere Annahme, bevor wir andere Menschen überzeugt davon machen, dass die Münze unfair ist. Auch wenn es um Zukunftsprognosen wie die Entwicklung künstlicher Intelligenz geht, passen wir unsere Einschätzungen ständig an, sobald neue Beobachtungen oder Expertenmeinungen hinzukommen. Ein wichtiger Aspekt, der bei der Diskussion um Bayes oft verloren geht, ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Unsicherheiten. Zum einen gibt es die aleatorische Unsicherheit, die sich auf echte Zufälligkeit in der Welt bezieht, wie etwa das unvorhersehbare Zerfallen eines radioaktiven Atoms.

Zum anderen steht die epistemische Unsicherheit, die mit unserem Mangel an Wissen oder Informationsdefiziten zu tun hat, beispielsweise wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Behauptung wahr ist. Bayessche Denkweisen erlauben es, beide Unsicherheiten sinnvoll zu vermischen und dadurch wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Es gibt viele Gründe, warum Bayessche Denkweisen eine Art systematische Optimierung in Entscheidungsprozessen bieten. Indem man Wahrscheinlichkeiten rational aktualisiert, kann man in Situationen mit unvollständiger Information bessere Entscheidungen treffen als durch einfache Bauchgefühle oder starre Regeln. Die klassische Spieltheorie und viele Entscheidungsmodelle fußen auf diesen Prinzipien.

Ein berühmtes Beispiel ist das Glücksspiel mit Gold- und Falschmünzen, bei dem die Kenntnis von Wahrscheinlichkeiten es erlaubt, rational abzuwägen, wann es sich lohnt zu wetten und wann nicht, auch wenn das Ergebnis einer einzelnen Runde feststeht. Aber gerade dort, wo es komplexer wird, zeigen sich auch die Grenzen und Herausforderungen des Bayesschen Denkens. In der Praxis ist es häufig schwierig, alle relevanten Wahrscheinlichkeiten und Annahmen exakt zu bestimmen oder zu modellieren. Die Erstellung eines formalen probabilistischen Modells für eine reale, komplexe Situation kann enorm aufwendig und fehleranfällig sein. Selbst erfahrene Fachleute müssen Schätzungen vornehmen, die auf subjektiven Annahmen beruhen.

Dies führt oft zu Kritik oder zur Behauptung, Bayessche Wahrscheinlichkeiten seien nicht „real“ oder zu beliebig. Tatsächlich handelt es sich bei vielen Bayesianischen Wahrscheinlichkeiten eher um leidlich präzise Einschätzungen, die von den jeweiligen Erfahrungsständen, Vorannahmen oder persönlichen Bewertungen abhängen. In einfachen, klar abgegrenzten Fällen sind die Wahrscheinlichkeiten jedoch objektiver und daher zuverlässiger. Das Spannungsfeld zwischen subjektiven Einschätzungen und objektiven Wahrscheinlichkeiten ist eine Quelle vieler Auseinandersetzungen in der Fachwelt und in der Philosophie der Wissenschaft. Darüber hinaus existieren kognitive Verzerrungen, die unser eigentlich natürliches bayesianisches Verhalten beeinflussen.

Menschen neigen etwa dazu, den Basisrateninformation – den Grundwahrscheinlichkeiten – zu wenig Beachtung zu schenken. Stattdessen lassen sie sich oft von eindrucksvollen, aber untypischen Informationen leiten. Formalisierung und bewusste Reflexion können daher helfen, solche Fehler zu reduzieren und den Denkprozess klarer und verständlicher zu machen. Neben der theoretischen Bedeutung des Bayesschen Denkens ist auch die praktische Anwendbarkeit ein interessanter Punkt. Gerade in der realen Entscheidungsfindung ist es oft nicht ratsam, starre Formalismen anzuwenden, wenn die Welt zu komplex oder die Datenlage zu unsicher sind.

Viele Experten heute bevorzugen eine Balance: Sie orientieren sich an bayesianischen Prinzipien, ohne dabei vollständige formale Modelle aufzubauen. Stattdessen schätzen sie Wahrscheinlichkeiten als Leitlinie, die mit Erfahrung und gesundem Menschenverstand kombiniert werden. Diese pragmatische Herangehensweise macht Bayesianismus im Alltag zugänglicher und praktischer. Ein weiteres häufig diskutiertes Thema ist die Debatte darüber, ob Bayessche Wahrscheinlichkeiten „wirklich“ sind oder nur als subjektive Glaubensgrade gelten. Dabei ist die Unterscheidung wichtig: Die mathematisch klar definierte Bayes’sche Formel wird anwendbar, um epistemische Unsicherheiten zu quantifizieren.

Diese können zwar variieren, je nachdem wer sie anwendet oder welche Informationen berücksichtigt werden, bieten dennoch eine nachvollziehbare Struktur zur Bewertung von Unsicherheit und Entscheidungsfindung. Werden Bayessche Methoden falsch oder übermäßig rigoros verwendet, kann dies jedoch dazu führen, dass sie zu kompliziert oder gar schädlich werden. Ein zu stark formalisierter, komplexer Bayesscher Ansatz in einer unübersichtlichen Situation kann Fehlentscheidungen begünstigen, wenn Parameter falsch gesetzt oder wichtige Einflussfaktoren nicht bedacht werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Bayesianismus als flexibles Werkzeug zu verstehen, nicht als dogmatisches Rezept. Rückblickend auf die Geschichte der bayesianischen Methoden sieht man, dass die Theorie lange Zeit umstritten war und weniger Beachtung fand, bis sie mit der Verbreitung moderner Computer- und Modellierungstechniken an Bedeutung gewann.

Heutzutage sind Bayessche Modelle in verschiedensten Anwendungsgebieten von Medizin über Finanzanalysen bis hin zu maschinellem Lernen allgegenwärtig. Doch das eigentliche bayesianische Prinzip – das schrittweise Verbessern von Wahrscheinlichkeiten anhand neuer Erfahrungen – ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit, die uns stets begleitet. Abschließend lässt sich festhalten, dass das bayesianische Denken weit mehr ist als eine kurzlebige Mode. Es ist ein zeitloses Konzept, das wohl zum Grundgerüst menschlichen Denkens gehört. Trotz aller Herausforderungen und Kritikpunkte bleibt es ein unverzichtbares Werkzeug, um mit Unsicherheit umzugehen, Entscheidungen zu treffen und Wissen aufzubauen.

Für viele mag es sogar beruhigend sein zu wissen, dass im Kern unseres Verhaltens etwas steckt, das mit dem Bayes-Theorem eng verwoben ist – nämlich die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen und sich flexibler an eine unsichere Welt anzupassen.