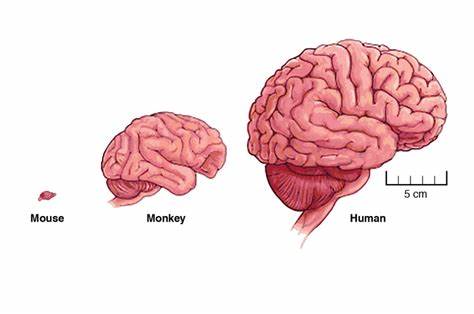

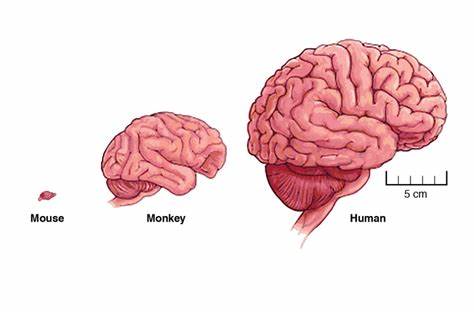

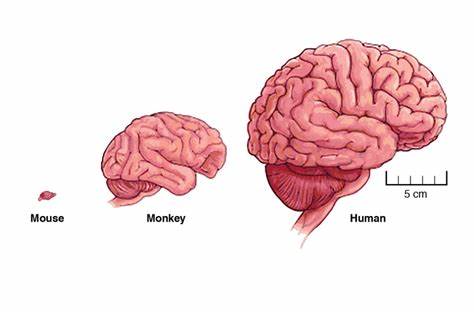

Die Evolution des menschlichen Gehirns ist eines der faszinierendsten und gleichzeitig rätselhaftesten Themen der Wissenschaft. Seit Jahrzehnten fragen sich Forscher, warum und wie unser Gehirn so groß und komplex geworden ist im Vergleich zu dem anderer Tiere. Ein neuer Durchbruch aus der neurowissenschaftlichen Forschung bringt spannende Antworten, indem er einen bestimmten Abschnitt der menschlichen DNA identifiziert hat, der das Gehirn von Mäusen wachsen lässt. Diese Erkenntnis öffnet völlig neue Türen für das Verständnis der genetischen Grundlagen unserer kognitiven Fähigkeiten und wie sich unser Gehirn im Laufe der Evolution entwickelt hat. Die Rolle der genetischen Unterschiede in der Gehirnentwicklung Das menschliche Gehirn zeichnet sich durch seine enorme Komplexität und Größe aus.

Während die meisten Säugetiere relativ kleine und funktional angepasste Gehirne besitzen, konnten Menschen durch Evolution außergewöhnliche Gehirnkapazitäten entwickeln. Doch was steckt genetisch dahinter? Viele Studien konzentrierten sich auf einzelne Gene und deren Wirkung auf die neuronale Entwicklung. Allerdings ist unser Erbgut so vielfältig und komplex, dass häufig nicht einzelne Gene, sondern Abschnitte und regulatorische Sequenzen Wirkung auf das Wachstum und die Struktur des Gehirns haben. Ein Team von Wissenschaftlern hat nun eine kleine, aber entscheidende menschliche DNA-Sequenz entdeckt und in Mäuse eingebracht. Das Ergebnis war verblüffend: Die Mäuse entwickelten signifikant größere Gehirne als üblich.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Vergrößerung des gesamten Körpers, sondern um eine spezifische Zunahme des Hirnvolumens – ein Zeichen dafür, wie diese DNA-Sequenz als Schalter oder Regulator wirken kann. Was bedeutet diese Entdeckung genau? Diese menschliche DNA-Sequenz ist evolutionär einzigartig. Sie ist in unserer Spezies vorhanden, bei anderen Säugetieren jedoch fehlt sie. Forschende vermuten, dass sie im Laufe der menschlichen Evolution entstanden ist und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass unser Gehirn plastischer und leistungsfähiger wurde. Die genaue Funktion dieser Sequenz liegt offenbar darin, die Aktivität bestimmter Gene, die an der neuronalen Proliferation, Differenzierung und Verschaltung beteiligt sind, zu regulieren.

In Mäusen führte die Integration dieses DNA-Abschnitts zu einer verstärkten Vermehrung von neuralen Stammzellen und einer längeren Phase des neuronalen Wachstums. Das stellt einen direkten Zusammenhang zwischen genetischer Information und morphologischer Gehirnentwicklung her. Einblick in die Methodik der Studie Das Forschungsprojekt, das in bekannten Fachzeitschriften wie Nature veröffentlicht wurde, nutzte modernste molekularbiologische Methoden. Die Forscher isolierten den relevanten DNA-Abschnitt aus menschlichem Gewebe und brachten ihn gezielt in die DNA von Mäusen ein. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Integration kontrolliert abläuft, um die Wirkung der Sequenz sauber untersuchen zu können.

Die Mäuse wurden dann über ihre Entwicklung hinweg beobachtet und ihr Hirnvolumen mittels bildgebender Verfahren wie MRT analysiert. Es zeigte sich, dass das Gehirn der transgenen Mäuse im Vergleich zu Kontrolltieren deutlich größer und komplexer strukturiert war. Zusätzlich wurden Verhaltensuntersuchungen vorgenommen, die auf eine verbesserte Lern- und Gedächtnisleistung hinwiesen. Bedeutung für die Neuro-Wissenschaft und Evolution Diese Forschung hat weitreichende Konsequenzen. Zum einen gibt sie Aufschluss darüber, wie einzelne genetische Faktoren zur enormen Gehirngröße und damit zur kognitiven Überlegenheit des Menschen beigetragen haben können.

Zum anderen öffnet sie neue Wege zur Erforschung neurologischer Erkrankungen. Wenn wir besser verstehen, wie Gehirnentwicklung genetisch gesteuert wird, können wir auch Ansätze entwickeln, um Fehlentwicklungen zu korrigieren oder zu verhindern. Außerdem zeigt die Studie, wie eng Evolution und genetische Innovation verknüpft sind. Kleine Veränderungen in der DNA können enorme Auswirkungen auf die Funktionsweise und die Fähigkeiten eines Organismus haben. Die Integration der menschlichen DNA-Sequenz in Mäuse ist hierbei ein beeindruckendes Modell, das zukünftige Forschungen inspirieren wird.

Ethik und Zukunftsperspektiven Natürlich wirft die Arbeit auch ethische Fragen auf. Die Veränderung von Tieren durch menschliche DNA ist ein sensibles Thema, das sorgfältig abgewogen werden muss. Es gilt, sowohl die Chancen als auch die Risiken im Blick zu behalten. Die Forscher betonen, dass solche Studien unter strengen ethischen Richtlinien durchgeführt werden und der Nutzen des Wissensgewinns im Vordergrund steht. Die nächsten Schritte in der Forschung werden darin bestehen, die Wirkmechanismen dieses DNA-Abschnitts noch genauer zu entschlüsseln, seine Wirkung bei anderen Tierarten zu untersuchen und möglicherweise die Verbindungen zu menschlichen Erkrankungen des Gehirns zu erforschen.