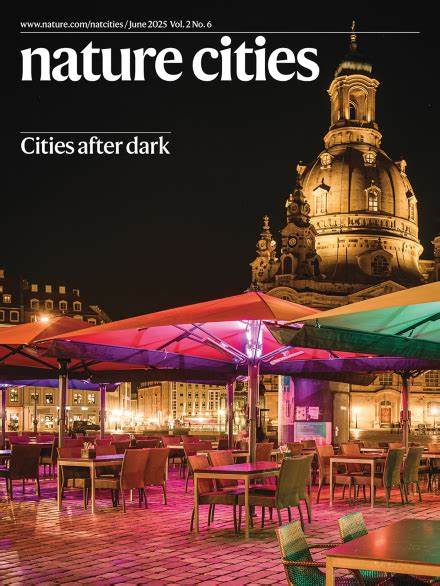

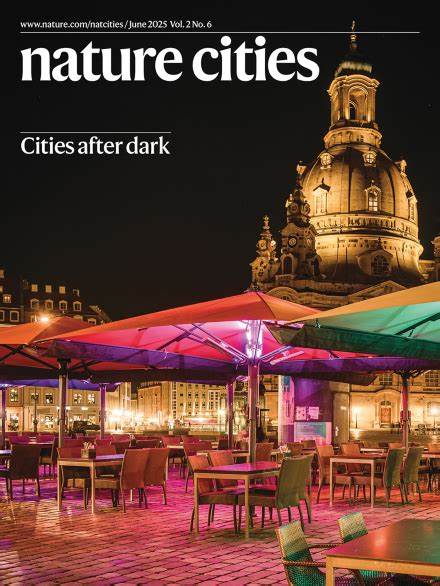

Die nächtliche Beleuchtung unserer Städte ist ein scheinbar alltägliches Phänomen, das jedoch tiefgreifende Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit hat. Für viele Menschen ist das Leuchten der Stadt bei Dunkelheit vor allem ein Zeichen für urbanes Leben, Sicherheit und wirtschaftliche Aktivität. Doch hinter dem schönen Schimmer verbirgt sich ein komplexes Geflecht aus unterschiedlichen Lichtquellen, technologischen Entwicklungen und ökologischen Herausforderungen. Eine tragende Rolle bei der Erforschung dieser Vielschichtigkeit spielt der Bereich der Bürgerwissenschaft. Sie ermöglicht es, durch die aktive Mithilfe von Bürgern und Laien nicht nur Daten in noch nie dagewesenem Umfang zu sammeln, sondern auch die Art der Lichtquellen in unseren Städten differenziert zu verstehen.

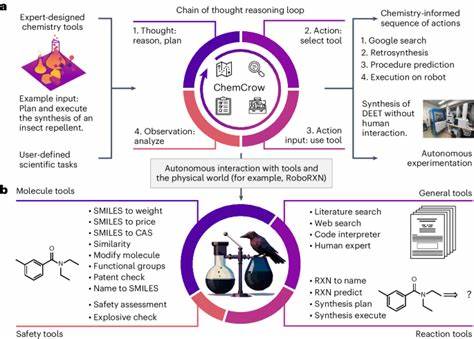

Die Erkenntnisse daraus sind essenziell für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lichtplanung, den Schutz der natürlichen Umwelt sowie die Gestaltung lebenswerter urbaner Räume. Bürgerwissenschaft – mehr als nur Daten sammeln Bürgerwissenschaft, auch Citizen Science genannt, ist eine moderne Forschungsmethode, bei der Empfehlungen und Fragestellungen wissenschaftlicher Natur gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern bearbeitet werden. Im Bereich der städtischen Beleuchtung eröffnet dies vielfältige Möglichkeiten: Anstatt sich ausschließlich auf ferngesteuerte Satellitendaten oder offizielle Beleuchtungsverzeichnisse zu stützen, bringen Bürger ihre Beobachtungen und Kenntnisse gezielt ein. Über Apps und spezialisierte Plattformen können sie Lichtquellen zählen, klassifizieren und bewerten. Dadurch entsteht ein lebendiges und umfassendes Bild der Lichtlandschaft, das wissenschaftliche Reflexion und praktische Anwendungen grundlegend bereichert.

Ein herausragendes Beispiel ist das Projekt Nachtlichter, das in Deutschland mit großem Erfolg durchgeführt wurde. Bürgerwissenschaftler zählten hierbei über 234.000 Lichtquellen in verschiedenen städtischen Gebieten. Dabei wurden nicht nur Straßenlaternen berücksichtigt, sondern auch zahlreiche andere Arten von Beleuchtung – von Werbeschildern über private Fensterbeleuchtung bis hin zu dekorativen Elementen. Diese Differenzierung ist besonders wichtig, denn traditionelle Erhebungen und Satellitenbilder vermögen nicht alle Lichtarten zuverlässig auseinanderzuhalten.

Das führt dazu, dass die volle Reichweite und die Zusammensetzung der nächtlichen Beleuchtungstechnik häufig unterschätzt werden. Von der Satellitenbeobachtung zum Bodenbild Satellitenaufnahmen, etwa vom Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Day–Night Band (DNB), bieten eine beeindruckende Gesamtansicht der Erde im nächtlichen Licht. Doch diese Abbildungen sind begrenzt in ihrer Auflösung und lassen nur erahnen, aus welchen Lichtquellen sich das Leuchten zusammensetzt. Die Ursachen dieser Limitierungen liegen in der Auflösung der Sensoren sowie der Schwierigkeit, die Art der Lichtquelle – etwa ein Straßenlicht oder ein hell erleuchtetes Werbeschild – zweifelsfrei zu bestimmen. Hier setzt die Arbeit von Bürgerwissenschaftlern an.

Durch das Zusammenführen der Daten aus der nächtlichen Beobachtung vor Ort mit den Satellitendaten gelingt es erstmals, die radiometrischen Messwerte in eine anschauliche und konkrete Einheit zu übersetzen: die Anzahl der Lichtquellen pro Quadratkilometer. Diese Einsicht schafft eine Brücke zwischen abstrakten Satellitenmessungen und praktischer, bodennaher Erkenntnis, die direkt für umweltpolitische Maßnahmen genutzt werden kann. Vielfalt der Lichtquellen in Städten Eine besonders eindrucksvolle Erkenntnis ist die relative Bedeutung verschiedener Lichtquellen in deutschen Innenstadtbereichen. Entgegen der herkömmlichen Annahme, dass Straßenlaternen die dominierende Lichtquelle seien, zeigt die Studie, dass Werbung und ästhetische Beleuchtung insgesamt mehr Lichtquellen ausmachen als die öffentliche Straßenbeleuchtung. Gerade in dichten urbanen Zonen ist der Anteil von beleuchteten Werbetafeln und beleuchteten Fenstern erheblich höher.

Dieses Verhältnis verändert sich im Verlauf der Nacht. Während zum Abend hin viele private und kommerzielle Lichter noch aktiv sind, nimmt ihr Anteil bis Mitternacht deutlich ab. Dennoch bleiben Straßenlaternen zahlenmäßig in der Minderheit im Vergleich zur Gesamtzahl anderer Lichter. Auch in Vororten und kleineren Städten dominieren weiterhin private und dekorative Lichtquellen das nächtliche Stadtbild. Die Bedeutung dieser Erkenntnis liegt in der Betrachtung von Lichtemissionen nicht als isoliertem Phänomen, sondern als multifaktoriellen Einfluss mit variierenden Quellen.

Nur so lassen sich zielgerichtete Maßnahmen entwickeln, die neben der Optimierung der öffentlichen Beleuchtung auch privatwirtschaftliche und private Lichtquellen adressieren können. Ökologische und gesundheitliche Folgen der Lichtverschmutzung Das Ausmaß der künstlichen Beleuchtung und ihre zunehmende Ausbreitung werfen unangenehme Schatten auf Ökosysteme und menschliche Gesundheit. Urbanes Licht zieht Vögel in großer Entfernung an, was häufig zu desaströsen Folgen im Sinne von Kollisionen oder Desorientierung führt. Der vielfach veränderte Himmel – die sogenannte Lichtglocke (Skyglow) – reduziert den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht und beeinflusst somit das Verhalten verschiedenster Tierarten, Pflanzen und auch Mikroorganismen. Längsschnittstudien zeigen, dass sich die nächtliche Lichtbelastung in Städten und deren Umgebung zunehmend ausweitet.

Pflanzen reagieren auf geringste Veränderungen der Lichtverhältnisse und können in ihrer Blüh- und Wachstumsphase beeinträchtigt werden. Menschliche Prozesse, beispielsweise der Hormonhaushalt oder der Schlafrhythmus, sind ebenfalls betroffen, was auf lange Sicht gravierende gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Daher sind präzise Daten über die Beleuchtung essenziell, um spezifische Quellen zu identifizieren, die besonders hohe oder unerwünschte Emissionen erzeugen. Nur durch detaillierte Lichtinventare, die verschiedene Lichtarten, ihre Verteilung, Helligkeit, Farbtemperatur und zeitliche Verlaufsformen erfassen, können passgenaue Schutzmaßnahmen formuliert werden. Methodik und Herausforderungen der Nachtlichter-Studie Das Bürgerwissenschaftsprojekt basierte auf einem eigens entwickelten App-Tool, das durch umfangreiche Schulungen und Tutorials die Konsistenz der Daten sicherstellte.

Teilnehmer zählten auf vorgegebenen Wegen sämtliche sichtbaren Lichtquellen und klassifizierten diese in vorab definierte Kategorien. Gerade die Kombination aus umfangreicher Datenmenge und differenzierter Kategorisierung ermöglichte die aussagekräftige Analyse der Beleuchtungssituation. Eine Herausforderung stellte die Variabilität der Lichtnutzung im zeitlichen Verlauf der Nacht dar. Viele Lichtquellen schalten sich aus oder werden gedimmt. Durch statistische Modelle konnten so genannte Extinktionskurven erstellt werden, die beschreiben, wie sich die Anzahl aktiver Lichter mit der Zeit verändert.

Diese ermöglichten, die Beobachtungen zeitlich zu normieren und damit vergleichbar zu machen. Zudem erwies sich die Quantifizierung des Einflusses einzelner Lichtquellen auf Satellitenmessungen als schwierig. Unterschiede in Helligkeit, Richtung der Lichtemission, städtischer Morphologie und weiteren Faktoren verhinderten die Ableitung einfacher Gewichtungsfaktoren. Dies unterstreicht wiederum die Bedeutung der Bodenbeobachtungen, um solche Komplexitäten zu erfassen. Politische und gesellschaftliche Implikationen Die gewonnenen Erkenntnisse fordern eine Erweiterung des Blickwinkels in politischer Lichtgestaltung.

Die Konzentration auf öffentliche Straßenbeleuchtung allein greift zu kurz, da besonders private und werbliche Lichtquellen erhebliche Emissionen verursachen. Regulatorische Ansätze, wie eine zeitliche Beschränkung der Werbung oder Steuerung von Gebäude- und Schaufensterbeleuchtung, könnten nachhaltig zu erheblichen Einsparungen bei Lichtemissionen führen. Ein aufschlussreiches Beispiel ist die aktuelle Praxis in Frankreich, wo Werbelichter in bestimmten Nachtstunden abgeschaltet werden müssen und Innenbeleuchtung in ungenutzten Gebäuden geregelt wird. Solche Regelungen schaden nicht zwingend der Werbewirkung und unterstützen dennoch die Reduktion von Lichtverschmutzung. Zudem zeigt die Studie, welche Potenziale durch Verbesserung der Lichtabschirmung (Shielding) gegeben sind.

Die Hälfte der deutschen Straßenlaternen ist bereits gut abgeschirmt, doch noch immer sind viele andere Lichtquellen ungeschützt, wodurch Licht unnötig nach oben entweicht und zur Lichtverschmutzung beiträgt. Hier könnten Modernisierungen und gezielte Förderprogramme Abhilfe schaffen. Auch die Integration von Bewegungssensoren und adaptive Beleuchtungskonzepte stehen im Fokus zukunftsorientierter Ansätze, die Emissionen bedarfsgerecht steuern und damit den Energieverbrauch und Umweltbelastung reduzieren. Bürgerbeteiligung als Hebel für nachhaltige Städte Ein übergeordnetes Ergebnis ist die immense Bedeutung von Bürgerinnen und Bürgern als aktive Mitgestalter einer nachhaltigen städtischen Lichtlandschaft. Mit ihrer Mithilfe konnten nicht nur wertvolle Daten gesammelt werden, sondern Bewusstsein und Sensibilität für Lichtverschmutzung wurden direkt in der Gesellschaft gestärkt.

Die Beteiligung schafft eine Verbindung zwischen Wissenschaft, Politik und breiter Öffentlichkeit, die für zukunftsfähige Stadtentwicklung unverzichtbar ist. Außerdem fördert sie innovative Ideen und eine stärkere Akzeptanz neuer Regelungen, wenn die Bevölkerung früh eingebunden wird. Ausblick und zukünftige Potenziale Die Methodik und Ergebnisse der Nachtlichter-Studie zeigen eindrucksvoll, wie wertvoll und notwendig kombinierte Ansätze aus Satellitenfernerkundung und Bürgerwissenschaft sind. Für zukünftige Untersuchungen bieten sich Verbesserungen in der Sensorik an, beispielsweise durch höher auflösende Satelliten oder auch vielfältigere Sensortypen, die einige der aktuellen Einschränkungen überwinden können. Zudem sollten ähnliche Projekte auch in anderen Ländern umgesetzt werden, um regionale Unterschiede zu erfassen und internationale Vergleiche anzustellen.

Dabei müssen die Programme speziell an die sprachlichen und kulturellen Gegebenheiten angepasst werden, um breite Teilnahme zu gewährleisten. Langfristig kann so eine umfassende globale Kartierung urbaner Lichtemissionen entstehen, die es ermöglicht, dynamisch auf Veränderungen zu reagieren, die Effektivität von Maßnahmen zu bewerten und weitere Forschung in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und urbane Gestaltung zu unterstützen. Fazit Die nächtliche Beleuchtung in Städten ist mehr als eine Frage der Technik oder Ästhetik – sie berührt zentrale Aspekte von Umwelt, Gesellschaft und nachhaltiger Entwicklung. Bürgerwissenschaftliche Ansätze wie das Projekt Nachtlichter revolutionieren das Verständnis der Strukturen und Auswirkungen städtischer Lichtquellen. Sie ermöglichen eine differenzierte Datengrundlage, die politisches Handeln fundiert und neue Perspektiven eröffnet.

Zukünftige Lichtplanung muss alle Facetten der urbanen Beleuchtung berücksichtigen, von der öffentlichen Straßenlaterne bis zum privaten Fensterlicht. Nur durch ein solches ganzheitliches Verständnis sind wirkungsvolle Maßnahmen zur Reduktion der Lichtverschmutzung und zum Schutz unserer natürlichen und urbanen Lebensräume realisierbar. Die aktive Beteiligung von Bürgern ist dabei nicht nur ein Mittel zur Datensammlung, sondern ein entscheidender Motor gesellschaftlicher Transformation hin zu ressourcenschonenden und lebenswerten Städten.