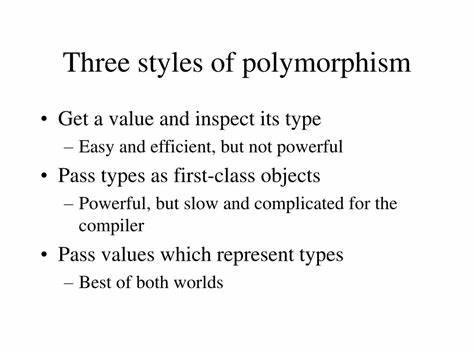

Polymorphismus ist ein zentrales Konzept moderner Programmiersprachen, das es erlaubt, Funktionen und Datenstrukturen so zu definieren, dass sie mit unterschiedlichen Datentypen arbeiten können. Die Herausforderung bei der Kompilierung polymorpher Programme liegt darin, wie diese allgemeingültigen Strukturen so implementiert werden können, dass sie sowohl effizient als auch flexibel sind. Traditionsgemäß werden polymorphe Objekte häufig mit universellen Repräsentationen umgesetzt. Diese Vereinheitlichung hat jedoch den Nachteil, dass sie auch dann eingesetzt wird, wenn genauere Informationen über die zugrundeliegenden Typen zur Verfügung stünden, was zu Performanceeinbußen führt. Genau hier setzt die Methode der intensionalen Typanalyse an und bietet eine interessante Alternative, die erhebliche Vorteile in der Effizienz und Flexibilität bei der Übersetzung polymorpher Programme ermöglicht.

Die intensionale Typanalyse verfolgt einen innovativen Ansatz, indem sie Typinformationen aktiv zur Laufzeit nutzt. Statt polymorphe Werte stets in einer universellen Form zu repräsentieren, werden den polymorphen Routinen zur Kompilier- und Laufzeit die konkreten Typen als Argumente übergeben. Dadurch ist es möglich, die interne Repräsentation der Daten je nach Typ zu variieren und somit monomorphe Routinen mit nativen, effizienten Datenrepräsentationen auszustatten. Dies öffnet das Tor zu einer performanteren und ressourcenschonenderen Programmausführung, ohne auf die Vorteile der Polymorphie verzichten zu müssen. Neben der Effizienz bietet die intensionale Typanalyse auch Vorteile im Hinblick auf die modulare Softwareentwicklung.

Das Verfahren unterstützt die separate Kompilierung polymorpher Definitionen, indem der jeweilige Typ als Parameter explizit gehandhabt wird. Dadurch können polymorphe Funktionen und Datenstrukturen unabhängig voneinander entwickelt, getestet und gewartet werden, was den Entwicklungsprozess in großen Softwareprojekten deutlich erleichtert. Zudem erlaubt der Ansatz natürliche Repräsentationen auch für veränderbare Objekte wie Referenzen oder Arrays, ein Bereich, in dem herkömmliche Coercion-basierte Implementierungen an ihre Grenzen stoßen. Ein zentrales Element der intensionalen Typanalyse ist die Verwendung eines Zwischensprachenmodells, das die Laufzeitanalyse von Typen innerhalb der Sprache selbst ermöglicht. Diese Zwischensprache enthält Operatoren für die Typanalyse, deren Typisierung präzise verfolgt wird.

Damit entsteht ein hochgradig ausdrucksstarkes, aber gleichzeitig entscheidbares Typsystem, das viele komplexe Transformationen und Spracheigenschaften abbilden kann, ohne dass hierfür spezielle primitive Operationen eingeführt werden müssen. Beispielsweise lassen sich in dieser Zwischensprache flachgelegte Tupel, das Marshalling von Daten, Typklassen oder dynamische Typen implementieren – alles auf Anwenderseite. Der praktische Nutzen dieses Ansatzes zeigt sich insbesondere in der Übersetzung von ML-ähnlichen Sprachen, einer Familie von stark typisierten funktionalen Sprachen. Die Compiler können so polymorphe Funktionen so transformieren, dass sie abhängig von den analysierten Typen optimierte Repräsentationen und Operationen einsetzen. Dies führt zu Laufzeitprogrammen, die sowohl typensicher sind als auch von der Performance her mit spezialisierten monomorphen Implementierungen konkurrieren können.

Intensionaler Polymorphismus bietet darüber hinaus weitere Vorteile für die Speicherverwaltung und Laufzeiteffizienz von Programmen. Da der Compiler Kenntnis über die genaue Repräsentation der Daten hat, kann er auf teure und oft fehleranfällige Laufzeit-Tags verzichten, die normalerweise zur Typidentifikation nötig sind. Dies verbessert nicht nur die Geschwindigkeit, sondern erleichtert auch die Implementierung von effizienten Garbage-Collection-Mechanismen. Beispielsweise lassen sich tagfreie Garbage Collector realisieren, die ohne aufwendige Typauswertung auskommen, weil die Typinformationen bereits während der Kompilierung präzise zugeordnet wurden. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der intensionalen Typanalyse ist ihre Fähigkeit, die sogenannten „natürlichen Repräsentationen“ von Daten auch bei veränderlichen Datenstrukturen beizubehalten.

Im Gegensatz zu klassischen coercion-basierten Ansätzen erlaubt die intensionale Typanalyse mutierbare Objekte wie Referenzen und Arrays effizient zu verwalten, ohne dass diese zwangsläufig universaltypisiert werden müssen. Dadurch können Änderungen an Datenstrukturen schneller vorgenommen werden, was insbesondere bei speicherintensiven Anwendungen und in Echtzeitsystemen signifikante Vorteile mit sich bringt. Die Forschung rund um die intensionale Typanalyse baut auf fundamentalen theoretischen Arbeiten zur Typentheorie und dynamischen Typisierung in statisch typisierten Sprachen auf. Zahlreiche Studien haben aufgezeigt, wie sich Laufzeittypinformationen in typstarke Sprachen integrieren lassen, ohne deren Sicherheit zu kompromittieren. Dabei ist es wesentlich, dass der Compiler in der Lage ist, Typoperatoren korrekt zu interpretieren und deren Wirkung auf den zugrundeliegenden Typenraum präzise nachzuvollziehen.

Zusätzlich zur theoretischen Fundierung hat die praktische Umsetzung dieser Technik in Form von Protoypcompilern und experimentellen Systemen den Nutzen und die Grenzen der Methode verdeutlicht. Entwickler konnten zeigen, dass mit intensionaler Typanalyse eine breite Palette von Sprachmerkmalen realisiert werden kann, die sonst eine Erweiterung der Sprache oder teure Laufzeitprüfungen erfordern würden. Manche Sprachfeatures, die typischerweise komplexe Compilerunterstützung benötigen, etwa polymorphe Typklassen oder dynamische Typen, lassen sich elegant im Anwender- oder Zwischensprachencode mittels typbezogener Operatoren kodieren. Trotz dieser überzeugenden Vorteile ist die intensionale Typanalyse kein Allheilmittel. Die Implementierung erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen Komplexität der Typüberprüfung und den gewonnenen Performancegewinnen.

Auch der Compiler muss effektiv mit den dynamisch übergebenen Typinformationen umgehen können, ohne die Kompilierzeit unverhältnismäßig zu erhöhen. Zudem existieren noch offene Fragen in Bezug auf die Interaktion mit anderen Sprachfeatures wie Nebenläufigkeit, komplexen Modulsystemen oder fortgeschrittenen Typkonstruktionen. Nichtsdestotrotz bleibt die intensionale Typanalyse ein vielversprechender Ansatz, um Polymorphie in der Praxis effizient und zugleich sauber typisiert zu realisieren. Sie verbindet die Flexibilität polymorpher Abstraktionen mit der Performance monomorpher Implementierungen und schafft somit eine Brücke zwischen Theorie und Praxis der Programmiersprachenentwicklung. Für Anwender, Compilerentwickler und Forschungsgruppen eröffnet dieser Ansatz vielfältige Möglichkeiten, bestehende Systeme zu optimieren und neue Sprachkonzepte umzusetzen.

Er gibt Impulse für die Weiterentwicklung von statisch typisierten Programmiersprachen, bei denen Polymorphismus nicht auf Kosten der Effizienz gehen muss, sondern durch eine ausgeklügelte Laufzeittypmanipulation sogar zu leistungsfähigerem Code führen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kompilierung von Polymorphismus mittels intensionaler Typanalyse eine elegante und wirkungsvolle Technik darstellt. Sie nutzt die Stärken der Typentheorie, um auf praktische Probleme der Programmausführung zu reagieren, und zeigt eindrucksvoll, wie formale Prinzipien der Informatik die Grundlage für effiziente, modulare und vielseitige Softwareentwicklung bilden können. Die intensive Auseinandersetzung mit Laufzeittypen und deren kontrollierte Anwendung öffnet spannende Wege für die Verbesserung von Compilertechnologien und Programmiersprachen der Zukunft.