Carbyn ist eine der faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Formen von Kohlenstoff. Als ein eindimensionaler, kettetartiger Kohlenstoffstrahl besitzt er außergewöhnliche mechanische und elektronische Eigenschaften. Wissenschaftler weltweit betrachten Carbyn als einen vielversprechenden Kandidaten, um die nächste Generation elektronischer Bauteile zu revolutionieren und die Grenzen heutiger Materialien deutlich zu erweitern. Doch der Weg vom theoretischen Modell hin zu praktischen Anwendungsmöglichkeiten war bislang durch ein großes Hindernis geprägt: sie chronische Instabilität des Materials. Die Instabilität von Carbyn äußert sich darin, dass die atomar dünnen Kohlenstoffketten dazu neigen, sich zu verbiegen, zu verwinden oder sogar selbst zu brechen.

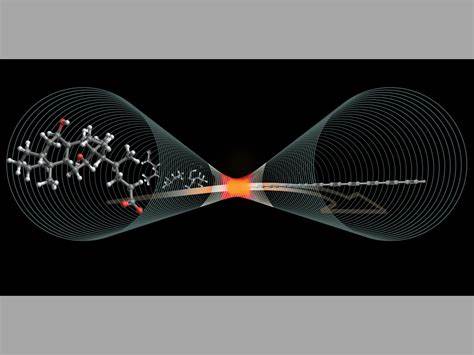

Selbst winzige Unregelmäßigkeiten führen dazu, dass sich die molekulare Struktur auflöst. Diese Anfälligkeit machte es nahezu unmöglich, Carbyn in nennenswerten Mengen herzustellen oder seine einzigartigen Eigenschaften präzise zu untersuchen. Jahrzehntelang blieb Carbyn daher eine kuriose wissenschaftliche Entdeckung ohne greifbare Anwendungsoptionen. Die jüngsten Forschungen eines internationalen Teams von Wissenschaftlern, darunter Experten der Pennsylvania State University, haben diese Herausforderung durch eine bahnbrechende Methode erheblich entschärft. Anstatt Carbyn frei zu produzieren, kapselten die Forscher die Kohlenstoffketten in einzelne, hauchdünne Kohlenstoffnanoröhren ein, sogenannte Single-Walled Carbon Nanotubes.

Diese Nanoröhren fungieren als schützende Hülle und zugleich als stabilisierendes Gerüst, das die fragilen Carbynketten vor Verformung und Bruch bewahrt. Eine weitere entscheidende Innovation ist die Synthese bei niedrigen Temperaturen mit spezieller Vorstufe, dem Ammoniumcholat. Dieses milde Ausgangsmaterial ermöglicht die kontrollierte Bildung von Carbyn-Ketten, ohne dass aufwendige und energieintensive Verfahren wie hohe Hitze oder starker Druck erforderlich sind. Durch die Kombination dieser Vorgehensweisen konnte die zuvor nur in winzigen Mengen herstellbare Substanz in erheblichem Maßstab erzeugt werden. Die Bedeutung dieser stabilen Carbyn-Ketten lässt sich nicht überschätzen.

Carbyn besitzt eine natürlich vorhandene sogenannte Bandlücke, einen Halbleiterbereich, der bei anderen Kohlenstoffformen wie Graphen fehlt. Während Graphen, das bereits in einigen Elektronikkomponenten Anwendung findet, eine nahezu leitfähige Struktur ohne Bandlücke ist, erlaubt Carbyn die Steuerung von Elektronenflüssen wie ein Schalter. Das macht Carbyn besonders geeignet für die Entwicklung neuer Transistoren, die die Leistung von Elektrogeräten fundamental verbessern könnten. Der Vorteil dieser natürlichen Halbleitereigenschaft liegt darin, dass keine aufwendige und mitunter komplexe Modifikation notwendig ist, um das Material für elektronische Schaltungen nutzbar zu machen. In Kombination mit der bemerkenswerten Festigkeit von Carbyn, die weit über die meisten bekannten Werkstoffe hinausgeht, eröffnen sich völlig neue Perspektiven für langlebige, extrem dünne und leistungsfähige elektronische Bauteile.

Neben der Elektronik ist Carbyn auch für die Nanotechnologie von großem Interesse. Die starken quantenphysikalischen Eigenschaften und die komplexen Wechselwirkungen der Carbynketten mit ihrer Umgebung lassen vermuten, dass Materialien auf Carbyn-Basis in der Quanteninformatik und für spezialisierte Sensorik Anwendung finden könnten. Die Möglichkeit, Carbyn in Nanoröhren zu stabilisieren, macht nun detaillierte Untersuchungen dieser faszinierenden Effekte realistischer. Der Syntheseprozess selbst bietet auch eine bemerkenswerte Entdeckung: Der Forschergruppe gelang es, das gewöhnliche Lösungsmittel Cholat, ein Salz der Gallenflüssigkeit, direkt in Carbynketten umzuwandeln. Diese überraschende Nebenwirkung zeigt, wie alltägliche Substanzen in der modernen Chemie völlig neue Funktionen erfüllen können.

Die Integrationsfähigkeit solcher umweltverträglichen Materialien könnte zukünftige Produktionsweisen vereinfachen und kostengünstiger gestalten. Die neue Methode zur Herstellung von Carbyn ist zudem sowohl kostengünstig als auch ertragreich, was ihre Skalierbarkeit für industrielle Anwendungen begünstigt. Wissenschaftler können durch die größere Verfügbarkeit nun vertiefte Untersuchungen durchführen, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Carbyn besser zu verstehen und gezielt anzupassen. Insgesamt stellt dieser Fortschritt einen Meilenstein im Bereich der Kohlenstoff-Nanomaterialien dar. Die Jahre langer Forschungsanstrengungen zur Stabilisierung und Massenproduktion von Carbyn münden jetzt in eine Phase, in der praktische Anwendungen greifbar werden.

Autonome Elektronik mit höherer Energieeffizienz, langlebigere Transistorkomponenten, miniaturisierte Sensoren und neue Quantenmaterialien könnten die ersten Früchte dieser Entwicklung sein. Experten wie Professor Slava V. Rotkin betonen die immense Tragweite: Carbyn könnte die Lücke zwischen theoretischer Materialforschung und industrieller Anwendung schließen. Die Kombination von Stabilität, mechanischer Stärke und der Fähigkeit, als Halbleiter zu fungieren, macht diese Kohlenstoffform zu einem Kandidaten, der sowohl klassische als auch moderne Technologien nachhaltig beeinflussen kann. Zwar bleibt die Forschung an Carbyn weiterhin dynamisch, und viele Fragen zur optimalen Verarbeitung und Integration in bestehende Systeme sind noch offen, doch die jüngste Entdeckung bringt Wissenschaft und Technik entscheidend voran.

Die Herausforderung der Instabilität wurde nicht endgültig beseitigt, aber durch die kluge Nutzung von Nanoröhren und sanfter Chemie deutlich reduziert. Auf dem Weg zu kommerziellen Produkten sind noch weitere Schritte notwendig. Die komplexen quantenmechanischen Eigenschaften von Carbyn müssen genauer entschlüsselt werden, und es bedarf umfassender Tests zur Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in wechselnden Umweltbedingungen. Auch die Integration in bestehende Halbleiterfertigung erfordert innovative Lösungen, um maschinengerechte Prozesse zu gewährleisten. Trotz dieser vorliegenden Hürden zeigt die Stabilisierung in Kohlenstoffnanoröhren ein vielversprechendes Zukunftsszenario, das von einem tiefen Verständnis der Physik hinter Carbyn und gelungenen Chemieansätzen lebt.

Die Synergie aus Nanotechnologie, Materialwissenschaft und moderner Synthesetechnik könnte Carbyn von einem theoretischen Laborphänomen zu einem tragenden Element der Elektronik- und Nanowelt von morgen machen. Das neue Syntheseverfahren öffnet Forschern weltweit nun die Tür, Carbyn in bisher unerreichter Menge und Qualität zu produzieren. Dies wird fundierte experimentelle Studien erlauben, die zur Entwicklung innovativer Technologien führen können, die heute noch kaum vorstellbar sind. Die Grenzen von Geschwindigkeit, Effizienz und Miniaturisierung in der Halbleiterindustrie könnten durch Carbyn verschoben werden und zudem neue Einsatzgebiete, etwa in der Quantencomputing-Architektur oder in ultrahochsensitiven Sensoren, erschließen. In der Materialforschung ist es selten, dass ein Stoff so viele bedeutende Eigenschaften in sich vereint wie Carbyn: seine atomare Dünnheit, mechanische Robustheit und die natürliche Halbleiterfunktion verleihen ihm eine herausragende Position in der Entwicklung zukünftiger Technologien.

Nun, da das Stabilitätsproblem adressiert wurde, steht einem innovativen Zeitalter kohlenstoffbasierter Materialien nichts mehr im Wege. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie schnell Carbyn den Sprung aus den Labors in reale Anwendungen schaffen kann. Die Interdisziplinarität von Forschung und Entwicklung dieses Materials hat bereits beeindruckende Synergien geschaffen und wird auch weiterhin zahlreiche Innovationen in Wissenschaft und Technik hervorbringen. Carbyn als ein Hoffnungsträger der Nanotechnologie könnte somit die elektronische Landschaft grundlegend verändern und den Weg zu noch leistungsfähigeren und energieeffizienten Geräten ebnen.