Die Musikindustrie befindet sich in einem stetigen Wandel, der sich tiefgreifend auf die Art und Weise auswirkt, wie Songs produziert, verbreitet und konsumiert werden. Ein besonders spannendes Phänomen, das in den letzten Jahren deutlich geworden ist, ist die Verkürzung von Hitliedern. Während klassische Songs aus früheren Jahrzehnten häufig fünf Minuten oder länger dauerten, weist die heutige Chartmusik oft eine Länge von unter drei Minuten auf. Doch warum schrumpfen die Titel in der Popwelt so drastisch? Und welche Folgen hat dies für Künstler wie Zuhörer? Zunächst einmal muss man die Rolle von Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music und YouTube verstehen. Diese Plattformen haben den Zugang zu Musik revolutioniert.

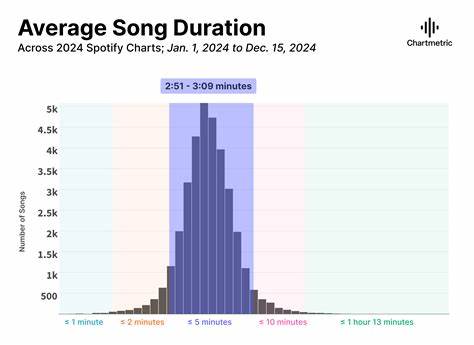

Nutzer hören nicht mehr nur einzelne Alben, sondern vor allem einzelne Songs – oft unterwegs, in kurzen Abschnitten oder nebenbei. Die Playlists und Algorithmen setzen auf schnelle, eingängige Titel, die sofort Aufmerksamkeit erzeugen. Kürzere Songs ermöglichen es den Nutzern, mehr Lieder in derselben Zeit zu hören. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Musik häufiger abgespielt wird, was sowohl für die Künstler als auch für die Plattformen attraktiv ist. Ein weiterer Faktor ist der finanzielle Anreiz: Streaming-Dienste bezahlen Künstler basierend auf der Anzahl der Streams.

Je kürzer ein Track, desto öfter kann er in einer Stunde abgespielt werden. Deshalb sehen viele Produzenten und Songwriter kürzere Lieder als ökonomisch vorteilhaft, da sich die Einnahmen bei steigender Anzahl an Plays potenziell erhöhen. Dieser Aspekt hat insbesondere die Pop- und Rap-Musik beeinflusst, in denen eingängige Hooks und schnelle Refrains im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus spiegelt die Verkürzung von Songs auch veränderte Hörgewohnheiten in der Gesellschaft wider. In einer Welt, in der Informationen und Medien im Sekundentakt konsumiert werden, haben sich auch die Erwartungen an Musik verändert.

Die Zuhörer suchen heute schnell zugängliche, prägnante Klänge, die ihre unmittelbaren Emotionen ansprechen, ohne große Zeitinvestition zu erfordern. Ein kurzer, aussagekräftiger Song trifft hier den Nerv der Zeit besser als ein ausgedehnter musikalischer Aufbau. Dabei bedeutet die Reduktion der Länge nicht zwangsläufig einen Verlust an Qualität oder künstlerischer Tiefe. Vielmehr fordert es Songwriter und Produzenten heraus, ihre Kompositionen treffender und effizienter zu gestalten. Die Kunst besteht darin, in wenigen Sekunden das Wesentliche eines Songs zu vermitteln – sei es Stimmung, Botschaft oder Melodie.

Einige Künstler nutzen die Länge geschickt, indem sie auf unnötige Zwischenspiele oder ausufernde Instrumentalteile verzichten und direkt in den Gesang und die zentrale Aussage einsteigen. Historisch betrachtet ist dieser Wandel auch eine Rückkehr zu kürzeren Liedern. In den frühen Jahrzehnten der Popmusik waren Songs selten länger als drei Minuten, was auch technische Einschränkungen von Schallplattenformaten geschuldet war. Erst mit dem Siegeszug digitaler Medien und Studioexperimente wurde die Songlänge individueller und länger. Der heutige Trend könnte daher als zyklische Anpassung verstanden werden, angepasst an die Bedürfnisse des aktuellen Musikmarktes.

Auswirkungen dieser Entwicklung spüren nicht nur die Produzenten und Hörer, sondern auch Radiostationen. Kürzere Hits passen besser in Programmschemata und ermöglichen es, in einer Stunde mehr Titel zu spielen. Das erhöht die Abwechslungsbreite, was für das Publikum attraktiv ist. Gleichzeitig können Künstler durch häufigere Rotationen schneller an Bekanntheit gewinnen. Nicht zu vergessen ist, dass die kürzeren Songs auch die Kreativität auf neue Weise fördern.

Die Herausforderung, eine starke musikalische Aussage in weniger Zeit unterzubringen, kann zu innovativen Songstrukturen und überraschenden Stilentscheidungen führen. Die Musik wird häufig rhythmisch präziser und unglaublich fokussiert, was sie in der schnelllebigen Medienwelt konkurrenzfähig hält. Kritiker argumentieren jedoch, dass diese Entwicklung zu einer „Verflachung“ der Musik führen könne. Sie befürchten, dass komplexere Kompositionen, detaillierte Texte oder emotionale Tiefe verloren gehen. Doch viele erfolgreiche Künstler schaffen es, in diesem neuen Format sowohl künstlerische Integrität als auch massentauglichen Appeal zu verbinden.