In der heutigen Gesellschaft zeigt sich eine beunruhigende Verbindung zwischen dem Kapitalismus, einer immer stärker visuell geprägten Kultur und der zunehmenden Ästhetisierung von Tod und Gewalt, die oftmals in einem faschistischen Spektakel gipfelt. Diese Verbindung manifestiert sich als ein soziales und politisches Phänomen, das nicht nur die Wahrnehmung von Leben und Tod transformiert, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse nachhaltig prägt. Ein Verständnis dieser Dynamik ist essentiell, um die entmenschlichende Wirkung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und ihrer faschistischen Ausprägungen zu begreifen. Die Kluft zwischen den gesellschaftlichen Schichten verschärft sich zunehmend, während die wohlhabenden Klassen sich in geschützte, isolierte Welten zurückziehen, in denen Luxus, Sicherheit und Kontrolle den Alltag bestimmen. Unten hingegen kämpfen immer mehr Menschen mit Armut, Unsicherheit und der ständigen Bedrohung durch Krankheit, Gewalt oder Tod.

Diese sozialen Realitäten werden jedoch immer öfter als bloßer Hintergrund der Aufmerksamkeit betrachtet und existieren parallel zu den Oberflächenerscheinungen des Wohlstands und der Konsumgesellschaft. Dort wird Tod und Elend zu Objekten der Distanzierung, der medialen Darstellung und nicht zuletzt der ästhetischen Verarbeitung. Das Phänomen der medialen Darstellung von Gewalt und Tod erlangt in der digitalen Ära eine neue Qualität. Während früher Kunst und Film noch einzigartige Erlebnisräume für die Reflektion über das Menschliche und das Sterbliche boten, hat die massenhafte Konversion von Tod zu Bildern ihn in eine beliebig konsumierbare Ware verwandelt. Bilder von Kriegen, Flüchtlingskatastrophen, Polizeigewalt und sozialer Ungerechtigkeit fluten die Bildschirme und sozialen Medien, werden aber häufig mit einer distanzierten Gleichgültigkeit betrachtet.

Sie sind zum Bestandteil eines endlosen Stroms flüchtiger Eindrücke geworden, die Aufmerksamkeit fordern, aber selten tiefere Reflexion oder Empathie erzeugen. Diese Bilder haben ihre ursprüngliche Aura verloren, sind reproduzierbar, austauschbar und in ihrer Wirkung verwässert – ähnlich wie Wegwerfprodukte eines Konsumzeitalters. Die Kapitalismeuphorie für stetiges Wachstum und Profitmaximierung geht Hand in Hand mit einem unerbittlichen Prozess der Ausbeutung, Zerstörung und schlussendlichen Vernichtung. Die Natur, der Körper und eigentliches Leben werden zunehmend instrumentalisiert und verwertet, bis ihre Substanz erschöpft oder wertlos geworden ist. Unter dieser Logik verschwimmen die Grenzen zwischen Lebens- und Todeswelten.

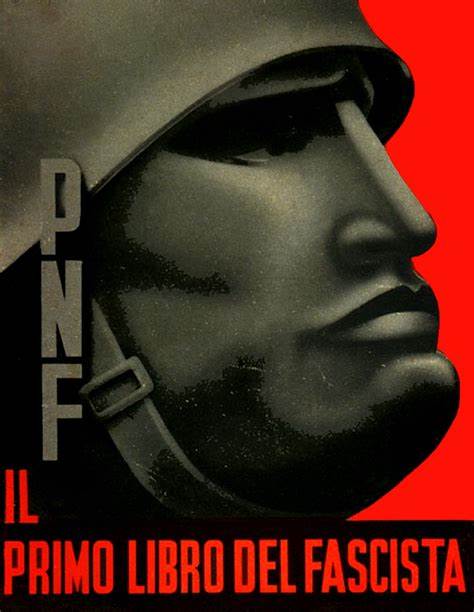

Während die Oberschicht sich hinter Mauern und High-Tech-Sicherheitsapparaten verschanzt, mehren sich in den Marginalisierungsbereichen Verelendung, Gewalt und Tod. Die Kluft zwischen diesen Welten bedeutet jedoch keine vollständige Abschottung, sondern nur eine visuelle und kulturelle Separierung. Der Tod ist allgegenwärtig und wird gleichzeitig in eine ästhetische Form gegossen, die seine tatsächliche Brutalität und Tiefe verkennt oder gar negiert. Gerade hier entsteht die ideologische und kulturelle Grundlage des Faschismus in unserer Zeit. Faschismus, verstanden als eine gesellschaftliche Form, die das Prinzip des Todes reguliert und neu organisiert, geht über die bloße Ausübung von Macht hinaus.

Er kultiviert eine Gesellschaft, die sich geradezu in der Ästhetik der Vernichtung suhlt, die das Umschlagen von passiver Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod in aktive Begeisterung und Sehnsucht danach befördert. Faschistische Ideologien und Kulturen zeichnen sich durch eine tief verankerte Hierarchisierung von Leben aus – wer leben darf und wer sterben muss –, die sich in einer ästhetischen Sensibilität für die Zerstörung und Annihilation manifestiert. Ein zentrales Moment in der Funktionalisierung des Todes im Faschismus ist das Spektakel. Ereignisse, die Tod und Gewalt inszenieren, werden zu öffentlichem Schauspiel, das den sozialen Zusammenhalt auf der Basis von Ausschluss und Vernichtung festigen soll. Die Bewegtbild-Kultur unserer Zeit verstärkt diesen Effekt durch die unaufhörliche Zirkulation von Videos und Bildern, welche den Schmerz und die Ausgrenzung ebenso wie die triumphalen Ausdrucksformen faschistischer Ideologie verbreiten.

Diese Darstellungen führen zu einer Entfremdung von der eigenen Sterblichkeit und den unterschiedlichen Formen der Gewalt, die gesellschaftlich wirksam sind. Tod und Vernichtung erscheinen letztlich nicht mehr als tragische oder problematische Realitäten, sondern als konsumierbare Objekte – technisch reproduzierbar, visuell spektakulär, emotional distanziert. Der Medienphilosoph Walter Benjamin hatte bereits im 20. Jahrhundert die Gefahren einer durch technische Reproduktion veränderten Wahrnehmung von Kunst und Wirklichkeit erkannt. Er warnt davor, dass die zunehmende Beschleunigung und Mediatisierung von Bildern eine passive Aufnahmehaltung fördert, welche das kritische Nachdenken und die emotionale Tiefe beeinträchtigt.

Diese Analyse gewinnt heute besondere Brisanz, da digitale Medien und Algorithmen Bilder nicht nur verbreiten, sondern mittels personalisierter Feed-Streams auch das visuelle Erleben fragmentieren und zugleich global totalisieren. Die visuelle Kultur unserer Zeit ist nicht nur ein Spiegel der Wirklichkeit, sondern dessen formgebende Kraft und politische Dimension. Ein herausragendes Beispiel für diese Erscheinung ist die politische Inszenierung von Persönlichkeiten wie Donald Trump, dessen politische Macht maßgeblich auf der Ästhetik permanenter Sichtbarkeit und spektakulärer Selbstdarstellung basiert. Trump zeigt sich selbst als reines Bild, dessen Bedeutung und Wirkung weniger durch Inhalte als durch visuelle Präsenz und mediale Verkörperungen definiert werden. Dieses Spektakel der Person ist Ausdruck einer Zeit, in der das Sichtbare das Reale überlagert und politische Macht durch mediale Oberfläche befeuert wird.

Doch es sind nicht nur einzelne Figuren, die das Spektakel des Todes funktionalisieren. Das gesamte kapitalistische System sorgt für eine ständige Reproduktion der Disparitäten, welche Leben entwerten und Tod als Pendant der ökonomischen Logik erscheinen lassen. Der Tod wird einerseits als unvermeidliches Nebenprodukt der kapitalistischen Akkumulation verstanden, andererseits ästhetisch aufgewertet, inszeniert und so zur Akzeptanz beziehungsweise gar zur Verherrlichung gebracht. Dies zeigt sich etwa in der zynischen Verknüpfung von Luxus und Gewalt, wie sie in propagandistischen Videos oder in medialen Darstellungen von Konfliktzonen vor herrschaftlichem Konsumkulissen deutlich wird. Die Herausforderung, welche sich aus dieser Entwicklung ergibt, ist nicht allein politischer, sondern auch kultureller Natur.

Wie können Individuen und Gemeinschaften dem Spektakel des Todes entkommen, das sie als ästhetisch reizvolle Gewaltdarstellungen ablenkt und gefangen hält? Eine entscheidende Möglichkeit liegt darin, neue Wahrnehmungs- und Sinnzusammenhänge zu schaffen, in denen Leben und Tod wieder in ihrer ursprünglichen Singularität und Tragweite erfahren werden können. Eine Gesellschaft, die ihre eigenen Verhältnisse kritisch reflektiert und gleichzeitig die Autonomie des Individuums gegenüber den instrumentellen Logiken des Kapitalismus behauptet, schafft die Grundlagen für emanzipatorische Gegenbewegungen. Historische und aktuelle soziale Bewegungen zeigen, dass solche Gegenkräfte existieren und wirken. Die globalen Proteste nach der Ermordung von George Floyd, die Aufstände während des Arabischen Frühlings oder die fortwährenden Kämpfe gegen koloniale und kapitalistische Unterdrückung markieren Momente, in denen das Spektakel des Todes nicht nur wahrgenommen, sondern als Aufruf zum Widerstand gedeutet und genutzt wird. Diese Bewegungen lenken die Aufmerksamkeit auf die sozialer Ungerechtigkeit und verweigern sich der Normalisierung von Zerstörung und Gewalt.

Der Weg aus der spektakulären Entfremdung des Todes führt also über eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Sinngebung von Leben und Sterben. Autonomie über den eigenen Tod, dessen Gestaltung und Bedeutung ist nicht nur eine existentielle Frage, sondern zugleich ein Akt der Verweigerung gegenüber jenen Gesellschaftsordnungen, die Leben verwerten, kontrollieren und auslöschen wollen. Die Erfahrung der eigenen Sterblichkeit kann zu einer Quelle der Solidarität, der politischen Rebellion und der kulturellen Erneuerung werden. In der Analyse von Faschismus und Spektakel des Todes ist es grundlegend zu verstehen, dass der Tod nicht einfach ein reales Ereignis ist, sondern auch ein kulturelles und ökonomisches Produkt, das in seiner Bildlichkeit gesellschaftliche Verhältnisse abbildet und zugleich reproduziert. Der Faschismus repräsentiert dabei die Radikalisierung der kapitalistischen Logik des Todes, indem er die ästhetisierte Zurschaustellung von Vernichtung und Gewalt festschreibt und ritualisiert.