Ghidra hat sich längst als eine der führenden Open-Source-Plattformen für Reverse Engineering etabliert. Entwickelt von der NSA, beeindruckt das Tool mit seiner Vielseitigkeit, umfassenden Architekturunterstützung und einer aktiven Community. Dennoch bleiben gerade die tieferen Mechanismen des Decompilers für viele Nutzer ein Rätsel, insbesondere hochspezialisierte Features, die standardmäßig deaktiviert oder gar nicht dokumentiert sind. Eine solche verborgene Perle ist die Regel-Sprache RULECOMPILE, eine eigene Domänenspezifische Sprache (DSL), mit der es möglich ist, benutzerdefinierte Decompiler-Passes zu erstellen und so den Decompilationsprozess individuell zu steuern. Sie ermöglicht, Regeln für das Erkennen und Transformieren von bestimmten Code-Mustern anzulegen und dadurch die Qualität der Decompilation maßgeblich zu verbessern – gerade bei obfuskiertem Code.

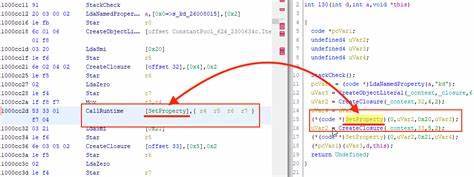

Die Entdeckung dieser Funktion geht auf einen Forscher zurück, der sich an einem scheinbar simplen, aber vom Standard-Decompiler schwer interpretierbaren Codebeispiel die Zähne ausgebissen hat. Die fragliche Funktion führte eine simple Inkrementierung durch, doch die Decompilation gab eine aufwändige Bit-Operation zurück, die schwer zu lesen war. Weder ein simples Ignorieren dieses Problems, noch ein nachträgliches Patchen des Assembler-Codes oder ein herkömmliches Skript lösten das Problem zufriedenstellend. Der Forscher suchte nach einer eleganten und nachhaltigen Lösung und stieß im Source Code auf einen versteckten Präprozessor-Flag namens CPUI_RULECOMPILE, hinter dem die magische Funktion der Regel-Sprache schlummerte. Das Besondere an RULECOMPILE ist die Möglichkeit, mithilfe ihrer eigenen Syntax, welche stark an Compiler-Grundlagen wie YACC angelehnt ist, komplexe Muster im abstrakten Syntaxbaum (AST) des dekompilierten Codes zu erkennen.

Gleichzeitig können automatisiert Transformationen definiert werden, die unübersichtlichen oder obfuskierten Code in klar verständlichen, semantisch äquivalenten Code umwandeln. Dadurch wird ein personalisierbarer Decompiler geschaffen, den Forscher und Reverse Engineers nutzen können, um spezifische Probleme direkt im Decompilationsprozess zu adressieren – ohne invasive Binär-Patches oder warten auf offizielle Updates im Ghidra-Hauptzweig. Die Nutzung von RULECOMPILE ist allerdings nicht trivial. Die Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert und die nötigen Tools müssen aus dem Ghidra-Quellcode mit einem speziellen Compiler-Flag übersetzt werden. Der Regel-Parser ist in YACC implementiert, was erneut darauf hinweist, dass tiefgehendes Verständnis von Compiler-Technologien grundlegend ist.

Die Regeln selbst werden in XML-Dateien definiert, die eine strukturierte Beschreibung enthalten: Regeln bestehen aus einer Kombination von Suchbedingungen, die in den Statements definiert sind, und anschließenden Aktionen, mit denen das Matching AST umgeformt wird. Operatoren, Variablen und Konstanten werden mit einer detaillierten Syntax beschrieben, sodass präzise Suchmuster möglich sind, um zum Beispiel ein spezifisches Bitmuster oder eine Obfuskationsstruktur zu erkennen. Der Weg zu funktionierenden Regeln ist aber auch eine Reise durch Debugging und Trial-and-Error. Beispielhaft ist der Umgang mit einer simplen bitweisen Inkrementierungs-Obfuskation, bei der die Regel exakt definiert, dass an der Wurzel der AST ein Plus-Operator steht, der eine Verknüpfung aus XOR, AND und Multiplikation als Operanden hat. Zusätzlich wurde sichergestellt, dass konkrete Werte wie 1 und 2 an den erwarteten Stellen auftreten.

Die Aktionen schließlich ersetzen den gesamten Baum durch eine einfache Inkrement-Operation. Dieses Vorgehen zeigt eindrucksvoll, wie leistungsfähig und präzise RULECOMPILE operieren kann und dass man damit selbst ausgefeilte und verschleierte Code-Konstrukte in verständlichere Formen überführen kann. Trotz der enormen Möglichkeiten ergeben sich jedoch praktische Hürden für die breite Nutzung. Die Funktion ist aufgrund mangelnder Dokumentation, Instabilität und Komplexität der Regeln nicht für Anfänger geeignet. Sie erfordert tiefe Kenntnisse in P-Code – einer Zwischensprache von Ghidra für die Architektur-Abstraktion – sowie Erfahrung mit Compiler-Toolchains und Debugging.

Viele Anwender bevorzugen daher konventionelle Erweiterungen durch Scripting in Java oder Python, die einfacher zu bedienen sind, auch wenn sie vielleicht weniger tiefgehend in den Decompilationsprozess eingreifen können. Zudem ist RULECOMPILE weder in den offiziellen Releases aktiviert, noch wird sie in der Ghidra-Community groß thematisiert. Das hat wahrscheinlich Gründe, denn eine falsch angewandte Regel kann unvorhergesehene Nebeneffekte erzeugen und den Decompilierprozess in eine instabile oder gar nicht mehr funktionsfähige Situation bringen. Dennoch zeigt diese Funktion, wie flexibel Ghidra tatsächlich aufgebaut ist und wie greifbar das Potenzial für künftige Erweiterungen beziehungsweise Plugins mit direktem Zugriff auf den Decompilationsablauf sein könnte. Für ambitionierte Reverse Engineers bietet sich daher die Gelegenheit, diese unbekannte Funktion gezielt zu erkunden, um eigene Decompiler-Regeln zu schreiben.

Der Workflow beginnt mit dem Kompilieren und Starten der Debug-Version des Decompilers – decomp_dbg. Hier lassen sich benutzerdefinierte XML-Regeln laden und im Anschluss der Decompilationsprozess detailliert überwachen. Die Lernkurve ist steil, doch die Belohnung sind präzise, maßgeschneiderte Deobfuskations-Operationen, die repetitive oder schwer verständliche Codeabschnitte automatisch erkennen und entschlüsseln. Darüber hinaus fördert das Studium von RULECOMPILE tiefergehendes Verständnis für die interne Funktionsweise von Ghidras Decompiler. Man erkennt besser, wie Ghidra P-Code nutzt, wie AST-Muster aufgebaut sind und wie komplexe Kontrollstrukturen rekonstruiert werden.

Dieses Wissen ist auch für die Entwicklung eigener Analyse- und Transformationswerkzeuge wertvoll. Entwickler können so eigene P-Code-Optimierungen implementieren oder problematische Konstrukte im Binärcode identifizieren. Die Herrschaft von RULECOMPILE bleibt aus heutiger Sicht aber vor allem in der Hand weniger Spezialisten. Für viele Anwender von Ghidra sind einfachere Erweiterungspfade attraktiver, denn sie sind dokumentiert, besser unterstützt und sicherer in der Anwendung. Dennoch weckt das Feature Erwartungen: In Zukunft könnten sich weiterentwickelte Interfaces oder Plugins etablieren, die ähnlich mächtige Funktionen bieten – aber in populärere und nutzerfreundlichere Frameworks eingebettet sind.

Die Offenheit von Ghidra macht es grundsätzlich denkbar, solche Funktionen auch in einer stabileren Version oder als offizielles Plugin zu integrieren. Für leidenschaftliche Reverse Engineers bleibt es aber spannend, verborgenes Potenzial aufzudecken und mit innovativen Methodiken wie RULECOMPILE neue Wege der Decompilationserweiterung zu beschreiten. Ein aktiver Austausch in der Community kann hier helfen, die Feature-Reife zu steigern, Dokumentation zu verbessern und schließlich den Workflow effizienter zu gestalten. Als Fazit lässt sich festhalten, dass RULECOMPILE ein faszinierendes Beispiel für die versteckten Möglichkeiten professioneller Software-Reverse-Engineering-Tools ist. Sie verbindet Compilertechnik und abstrakte Syntaxbaumerkennung mit praktischer Anwendbarkeit, wobei insbesondere Entwickler mit tiefem technischen Verständnis profitieren.

Während RULECOMPILE bisher kaum ins Rampenlicht gerückt wurde, könnte die wachsende Bedeutung von Deobfuskation und automatisierter Code-Transformation zukünftig zu einem erhöhten Interesse führen. In diesem Kontext stellt RULECOMPILE einen wertvollen Ausgangspunkt dar, um maßgeschneiderte Decompilationsergebnisse erzeugen und komplexen, verschleierten Maschinencode kundenorientiert lesbar machen zu können.

![17 Pages [video]](/images/DB71C4E3-7CAF-49BB-99B7-2790EC1C28E0)