Der Momentumfaktor ist einer der bekanntesten und beständigsten Anomalien in der Finanzwelt. Er basiert auf der Beobachtung, dass Aktien, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben, häufig auch in naher Zukunft eine starke Performance zeigen. Trotz seiner Attraktivität ist die Rendite des Momentumfaktors jedoch von hoher Volatilität geprägt, was sich insbesondere in heftigen Rückschlägen während Marktumschwüngen zeigt. Anleger mussten deshalb stets abwägen, wie viel Risiko sie eingehen wollen, um von Momentum zu profitieren. Ein innovativer Ansatz besteht darin, das Timing des Momentumfaktors auf Grundlage seiner eigenen Volatilität vorzunehmen.

Die Grundidee beruht auf der Low-Volatility-Anomalie, die besagt, dass Anlagen mit geringerem Risiko tendenziell bessere risikobereinigte Erträge liefern. Indem man nur dann in den Momentumfaktor investiert, wenn dessen jüngste Volatilität unter einem definierten Schwellenwert liegt, lässt sich eine bessere Balance zwischen Risiko und Rendite herstellen. Die Analyse basiert auf täglichen Momentum-Daten, die vom renommierten Kenneth R. French Data Library bereitgestellt werden und eine nahezu hundertjährige Historie umfassen. Diese Daten erlauben es, das Verhalten des Momentumfaktors über unterschiedliche Marktphasen hinweg präzise nachzuvollziehen.

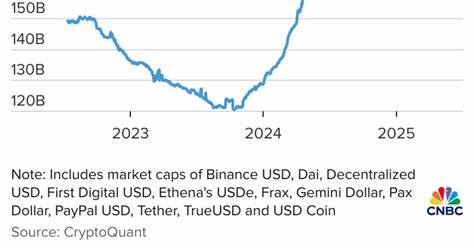

Um die Volatilität zu messen, wird die Standardabweichung der täglichen Renditen innerhalb eines Rollierfensters von 252 Handelstagen berechnet und auf Jahresbasis hochgerechnet – ein gängiges Verfahren in der Finanzanalyse. Historisch betrachtet sind die Volatilitätsschwankungen des Momentumfaktors deutlich ausgeprägt. In Krisenzeiten wie der Großen Depression, dem Platzen der Dotcom-Blase oder der Finanzkrise 2008 erreicht sie signifikante Spitzenwerte. Eine Aufteilung der historischen täglichen Momentum-Erträge in fünf Volatilitätsquintile zeigt eine klare Tendenz: In ruhigen Phasen mit niedriger Volatilität fällt die durchschnittliche Rendite deutlich positiver aus, während in hochvolatilen Phasen negative Renditen dominieren. Durch Variation des Volatilitätsgrenzwerts für den Einstieg in den Momentumfaktor offenbaren sich interessante Erkenntnisse.

Optimal liegen die durchschnittlichen Renditen bei einer Schwelle von etwa 16 bis 17 Prozent, wobei die Sharpe-Ratio – ein Maß für die risikobereinigte Rendite – bereits bei einem Wert von 7 bis 8 Prozent ihren Höhepunkt erreicht und Werte über 1,2 demonstriert. Dies signalisiert, dass eine gezielte Begrenzung der Volatilität zu substanziell besserer Performance führen kann. Überschreitet die Volatilität allerdings Werte von 30 Prozent, fällt sowohl die Rendite als auch die Sharpe-Ratio rapide ab, was die Schwäche des Momentumfaktors in volatilen Marktphasen unterstreicht. Ein Nachteil des binären Timing-Ansatzes besteht in häufigen Ein- und Ausstiegen, die neben Marktunsicherheiten auch zu höheren Transaktionskosten führen können. Zur Lösung dieses Problems wurde ein dynamisches Positionsgrößenmodell entwickelt, das die Positionshöhe proportional zur Relation eines Zielvolatilitätswertes zur aktuellen Volatilität des Momentumfaktors skaliert.

Diese Methode sorgt für einen fließenden Übergang zwischen Vollengagement und teilweiser oder keiner Position, was die Reibungsverluste durch zu häufige Umschichtungen minimiert und zugleich das Prinzip der Risikoparität elegant umsetzt. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Im Vergleich zur klassischen Momentum-Strategie verbessert die dynamisch skalierte Variante sowohl den durchschnittlichen Tagesertrag als auch die Volatilität deutlich und verdoppelt nahezu die Sharpe-Ratio. Diese Erkenntnis reiht sich nahtlos in die Theorie ein, dass Risikomanagement und Timing auch bei herausfordernden Strategien wie Momentum unerlässlich sind, um langfristig erfolgreich zu investieren. In einem weiteren Schritt wurden verschiedene Zeitfenster für die Volatilitätsberechnung getestet. Zeiträume von einem Monat (21 Handelstage), sechs Monaten (126 Tage) und zwölf Monaten (252 Tage) wurden hinsichtlich ihrer Auswirkung auf Rendite und Risiko untersucht.

Dabei zeigte sich, dass kürzere Lookback-Perioden höhere Erträge und bessere Sharpe-Ratios ermöglichen, allerdings zu Lasten der Stabilität und mit höheren Transaktionskosten durch häufige Anpassungen. Längere Zeitfenster liefern hingegen glattere Signale und reduzieren die Handelsfrequenz, was Investoren in weniger liquiden Märkten oder mit höheren Kosten zugutekommt. Dieser Trade-off zwischen Reaktionsfähigkeit und Stabilität ist ein wichtiges Kriterium bei der praktischen Umsetzung. Eine tiefgehende multivariate Analyse unter Einbeziehung der klassischen Fama-French-Faktoren – Markt, Größe, Wert, Profitabilität und Investition – sowie der Momentum-Volatilität bestätigt die unabhängige Bedeutung der Volatilität für die Erklärung der Momentum-Renditen. Trotz starker Wechselwirkungen zwischen den Variablen bleibt der Volatilitätsparameter signifikant negativ mit den Momentum-Ergebnissen assoziiert.

Dies untermauert die statistische Basis des Volatilitätstimings und zeigt, dass Renditerückgänge mit steigender Volatilität eng verbunden sind und daher eine Justierung der Positionsgrößen notwendig machen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Nutzung der eigenen Volatilität des Momentumfaktors als Timing-Instrument eine überaus vielversprechende Strategie darstellt. Sie bietet eine strukturierte Möglichkeit, das mit dem Momentum verbundene Risiko zu steuern und gleichzeitig von dessen Renditepotenzial zu profitieren. Die historischen Daten zeigen klar, dass ein opportunistisches Ein- und Ausstiegssystem oder eine dynamische Skalierung basierend auf der aktuellen Schwankungsintensität die Gesamtrentabilität und Stabilität der Strategie erhöhen können. Natürlich sollte diese Methodik nicht als Allheilmittel verstanden werden.

Weitere Tests in unterschiedlichen Marktumfeldern, Out-of-Sample-Analysen und die Berücksichtigung weiterer Faktoren sind notwendig, um die Robustheit zu gewährleisten und mögliche Überanpassungen an die Vergangenheit zu vermeiden. Insbesondere die Berücksichtigung von Transaktionskosten, Steuern und praktischer Handelbarkeit spielt eine entscheidende Rolle für die Umsetzung in realen Portfolios. Dennoch bietet die Verknüpfung klassischer Faktortheorie mit modernen Risikokennzahlen einen wertvollen Rahmen, um Investmentstrategien resilienter und erfolgreicher zu gestalten. Wer momentumgetriebene Anlagen verbessern möchte, sollte daher nicht nur blind auf vergangene Renditen setzen, sondern auch das Risiko systematisch als Signalquelle nutzen. Auf diese Weise entsteht eine dynamische Strategie, die die Stärken des Momentumfaktors bewahrt und dessen Schwächen elegant abfedert.

Der Weg zu langfristigem Anlageerfolg führt über die intelligente Kombination von empirischen Erkenntnissen, ökonomischem Verständnis und operativer Umsetzung – ein Ansatz, den das Volatilitätstiming des Momentumfaktors eindrucksvoll demonstriert.