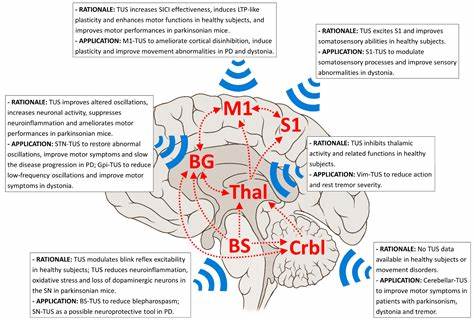

Die Behandlung psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und posttraumatischer Belastungsstörung stellt bis heute eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Viele Betroffene sprechen nicht ausreichend auf die etablierten Erstlinien-Therapien an, was die Entwicklung ergänzender und innovativer Ansätze dringend erforderlich macht. Ein vielversprechender Weg ist die nicht-invasive Neuromodulation, die gezielt Hirnareale beeinflussen kann, welche an emotionalen und stressbezogenen Prozessen beteiligt sind. Bisherige Verfahren wie das repetitive transkranielle Magnetstimulieren (rTMS) fokussieren auf kortikale Hirnregionen und versuchen über diese indirekt subkortikale Strukturen, insbesondere die Amygdala, zu modulieren. Dabei ist jedoch die Wirksamkeit oft von der Integrität der Verbindungen zwischen Kortex und Tiefliegendem Hirngewebe abhängig.

Hier setzt die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschallneuromodulation (tFUS) an, die erstmals eine direkte, nicht-invasive Modulation tieferliegender Hirnregionen ermöglicht – und das mit hoher räumlicher Präzision und Flexibilität im Zielvolumen. Die Amygdala hat sich als zentrales Areal in der Verarbeitung emotionaler Reize und der Steuerung von Angst- und Stressreaktionen etabliert. In vielen psychischen Erkrankungen zeigen Studien eine Überaktivität der Amygdala, welche mit Symptomen wie erhöhter emotionaler Reaktivität und persistierendem negativem Affekt korreliert. Die direkte Neuromodulation der Amygdala bietet somit die Möglichkeit, pathophysiologische Mechanismen unmittelbar an ihrem Kern zu beeinflussen. Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen scheint die tFUS-Methode genau dies zu leisten, indem sie gebündelte Ultraschallwellen mit niedriger Intensität gezielt durch den Schädel auf tiefere Hirnstrukturen lenkt.

Aktuelle Forschungsarbeiten haben das Potenzial und die Sicherheit von tFUS an der Amygdala im Kontext von Stimmung-, Angst- und Trauma-assoziierten Störungen (MATRD) untersucht. Dabei wurde eine Reihe klinischer Studien und experimenteller Untersuchungen durchgeführt, die eine aktive Modulation der BOLD-Signale (Blut-Sauerstoff-Level-abhängige Signale) in der linken Amygdala durch den Einsatz von MRI-gestützter tFUS nachweisen konnten. Das Sample umfasste sowohl Betroffene mit verschiedenen MATRD-Diagnosen als auch gesunde Kontrollpersonen. Innerhalb eines doppelblinden, sham-kontrollierten Studiendesigns konnte bei aktiver Anwendung eine signifikante Reduktion der Amygdala-Aktivität nachgewiesen werden, die auch mit Veränderungen in angrenzenden Strukturen wie Hippocampus und Insula einherging. Darüber hinaus demonstrierten wiederholte tFUS-Anwendungen (rtFUS) über mehrere Wochen eine sichere und gut verträgliche Behandlungsoption.

Die Patienten erhielten täglich über drei Wochen Anwendungen mit identischen Parametern, was zu einer messbaren Reduktion in Symptomen des negativen Affekts, Depression, Angst und posttraumatischen Belastungen führte. Die Nachhaltigkeit der Effekte wurde durch signifikante Abnahmen der Amygdala-Aktivität während emotional herausfordernder Aufgaben in funktionellen Bildgebungen belegt. Bemerkenswert war dabei vor allem die Verminderung der Reaktivität gegenüber wütenden Gesichtsausdrücken, ein Stimulus, der bei psychiatrischen Erkrankungen häufig zu hyperreaktiven Amygdala-Aktivierungen führt. Die technischen Eigenschaften von tFUS liefern entscheidende Vorteile gegenüber anderen Methoden der Neuromodulation. So erlauben genaue MRI-gesteuerte Navigationsmethoden eine exakte Platzierung des Ultraschalltransducers auf der Türbelfläche des Schädels – eine Region mit vergleichsweise geringer Knochenstärke, die den Ultraschall am effektivsten passieren lässt.

Die Ultraschallparameter, darunter Pulsfrequenz, Pulsdauer und Intensität, wurden sorgfältig auf niedrige Werte eingestellt, um potenzielle thermische oder mechanische Gewebeschäden zu vermeiden, und dennoch eine ausreichende neuronale Beeinflussung zu erreichen. Tierexperimentelle Grundlagen bestätigen die reversiblen Effekte auf neuronale Aktivität und zeigen eine Dauer der Effekte von über einer Stunde nach einer einzigen Applikation. Die potenziellen Wirkmechanismen von tFUS bei der Neuromodulation sind vielfältig. Eine thermische Wirkung wurde durch Messungen weitgehend ausgeschlossen, da die Temperaturerhöhung minimal bleibt. Vielmehr wird angenommen, dass mechanische Effekte dominieren, bei denen Ultraschallwellen über mechanosensitive Ionenkanäle und Membrankapazitätsänderungen direkte neuronale Modulation hervorrufen können.

Dies eröffnet ein weites Spektrum an möglichen Einflussnahmen auf neuronale Erregbarkeit, Synapsenaktivität und neuroplastische Prozesse. Neben den hinweisgebenden Befunden zur Wirksamkeit und Sicherheit liefert die laufende Forschung wichtige Erkenntnisse bezüglich der Patientenvielfalt und der individuellen Reaktionen. Die Studien zeigten eine gewisse Variabilität in der Stärke der Amygdala-Modulation, die möglicherweise durch anatomische Faktoren wie Schädelbeschaffenheit, Targetinggenauigkeit oder Ausgangssymptomatik beeinflusst wird. Bemerkenswert ist, dass Patienten mit höherer Symptomlast oftmals stärkere Modulationseffekte zeigten, was für eine besondere Empfindlichkeit der tFUS-Anwendung bei deutlich aktivierter Amygdala sprechen könnte. Die gegenüberstellung von Patientengruppen und gesunden Probanden zeigte zudem spezifische Unterschiede in der Aktivierung angrenzender Hirnregionen, darunter der kontralateralen Hippocampus und Insula.

Solche Gruppenunterschiede weisen darauf hin, dass tFUS nicht nur eine neuronale Hemmung am Zielort bewirkt, sondern auch Netzwerkmodulationen initiiert, die für die therapeutische Wirkung von Bedeutung sein können. Perspektivisch könnte diese Erkenntnis zur Entwicklung individualisierter Behandlungsverfahren führen, beispielsweise durch gezieltes Targeting von Netzwerken oder Anpassung der Stimulationsparameter je nach Patientenprofil. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse bestehen weiterhin offene Fragen und Herausforderungen. Die aktuelle Datenlage basiert vorwiegend auf Pilotstudien mit vergleichsweise kleinen Stichprobengrößen und ohne kontrollierte Placebo-Gruppen bei den wiederholten Anwendungen. Zukünftige double-blind randomisierte Kontrollstudien sind notwendig, um die Wirksamkeit endgültig zu bestätigen und um den Behandlungserfolg gegen Placebo-Effekte abzugrenzen.

Auch die optimale Dosis, Frequenz und Dauer der Behandlung müssen noch definiert werden, ebenso wie die Langzeitwirkung und mögliche Nachsorgekonzepte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verfeinerung der Ultraschallanwendung durch den Einsatz moderner akustischer Modellierungsmethoden, die individuelle Kopfanatomie, Knochenstruktur und Ultraschallausbreitung simulieren und so eine noch exaktere und schonendere Energiezufuhr gewährleisten. Dies könnte zukünftig die Konsistenz der Behandlungserfolge erhöhen und Nebeneffekte weiter minimieren. Die Sicherheit von tFUS wurde insgesamt als sehr gut bewertet. Es traten keine schweren Nebenwirkungen auf, und die berichteten leichten Symptome wie Konzentrationsstörungen oder Kopfschmerzen verschwanden meist schnell.

Interessanterweise scheinen die meisten Nebenwirkungen während der ersten einzigen Anwendung in der Kernspintomographie aufzutreten, während die wiederholte Behandlung außerhalb des MRT-Scanners kaum Beschwerden verursachte. Ein weiterer Fokus zukünftiger Studien wird sein, mögliche Wechselwirkungen mit anderen Therapien und Langzeitrisiken umfassend zu evaluieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschallneuromodulation der Amygdala ein hochinnovatives, sicheres und vielversprechendes Verfahren darstellt, um direkt und nicht-invasiv tiefe emotionale Hirnzentren zu modulieren. Insbesondere für Patient*innen mit therapieresistenten und komplexen Stimmungs-, Angst- und Trauma-Erkrankungen eröffnet sich hier ein neues, potenziell wirksames Therapiesegment. Die Möglichkeit, gezielt auf neuronale Erregbarkeit und Netzwerkdynamik einzuwirken, bietet nicht nur therapeutisches Potenzial, sondern schafft auch neue Erkenntnisse zur neurobiologischen Funktionsweise emotionaler Gehirnstrukturen.

Während weitere kontrollierte Studien zur Evaluation der Langzeitwirkung, optimalen Dosierung und individuellen Prädiktoren für den Therapieerfolg notwendig sind, markiert tFUS einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung neurotechnologischer Behandlungsansätze im psychiatrischen Bereich. Das wachsende Interesse an diesem Verfahren spiegelt wider, wie essenziell Fortschritte in Bildgebung, neuronaler Stimulation und individualisierter Medizin zusammenspielen, um zukünftigen Patient*innen neue Perspektiven auf Heilung und Symptomkontrolle zu eröffnen.