In der Welt der Startups und innovativen Unternehmen wird Wettbewerb oft als etwas Negatives wahrgenommen, als ein Kampf um Marktanteile und Kunden, bei dem es nur einen Gewinner geben kann. Doch gerade für junge Unternehmen kann der Umgang mit Wettbewerbern eine strategische und zugleich menschliche Dimension annehmen, die weit über ein bloßes Gegeneinander hinausgeht. Die Präsenz von Wettbewerbern signalisiert nicht nur die Existenz eines lukrativen Marktes, sondern bietet zudem Chancen für eine gemeinsame Entwicklung und Wachstumsdynamik, von der alle Beteiligten profitieren können. Ein Perspektivwechsel im Umgang mit Konkurrenz ist daher für Gründer und Unternehmen gleichermaßen wichtig, um in einem herausfordernden Umfeld langfristig erfolgreich zu sein. Die bloße Existenz von Wettbewerbern im Markt kann als Indikator für Marktpotenzial betrachtet werden.

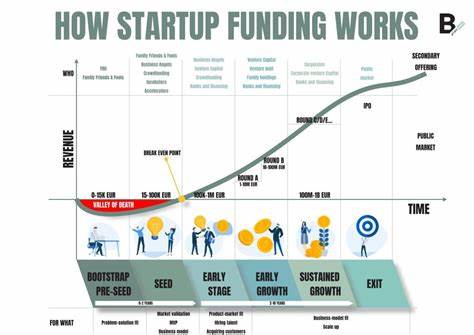

Wenn mehrere Unternehmen sich bereits in einem Bereich engagieren, zeigt dies, dass es eine Nachfrage und wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Gerade wenn diese Konkurrenten gut finanziert sind und erste Erfolge aufweisen können, ist dies oft ein Signal dafür, dass kluge Köpfe den Markt analysiert und als attraktiv eingeschätzt haben. Insbesondere Startups sollten sich von der Tatsache, dass sie nicht allein sind, ermutigen lassen und dies nicht als Bedrohung, sondern als Bestätigung der eigenen Marktwahl verstehen. Wichtig ist jedoch, genau zu evaluieren, ob Wettbewerber einen übermächtigen Vorsprung besitzen, der das eigene Engagement deutlich erschwert. In vielen Märkten ist ein sogenannter Winner-takes-all-Effekt eher die Ausnahme als die Regel, sodass auch Neulinge die Chance haben, Marktanteile zu gewinnen.

Zudem zeigt die Markterfahrung, dass viele Unternehmen bei fehlendem Wettbewerb keine langfristigen Erfolge erzielen. Wettbewerb treibt Innovation und Verbesserung voran, fördert die Vielfalt von Angeboten und hilft dabei, Kundenbedürfnisse näher kennenzulernen und besser zu bedienen. Fehlt der Wettbewerb, kann es passieren, dass Unternehmen in Selbstzufriedenheit erstarren und keine ausreichenden Impulse zur Weiterentwicklung bekommen. Gerade deshalb ist „Liebe“ gegenüber Wettbewerbern keine naive Gutmütigkeit, sondern eine strategische Einsicht, die langfristig eigene Chancen erhöht. Im frühen Marktstadium verläuft Konkurrenz häufig nicht nach dem Prinzip eines Nullsummenspiels, bei dem nur einer gewinnt und der andere verliert.

Stattdessen können Unternehmen durch einen kooperativen Wettbewerb sogar positive Synergien erzeugen. So kann etwa gemeinsames Marketing als Mittel zur Marktbildung wirken. Gerade in aufkommenden Märkten besteht oft die Herausforderung, potenzielle Kunden erst einmal auf Problembewusstsein zu bringen. Alle Wettbewerber investieren daher indirekt Ressourcen, um die Zielgruppe über das bestehende Problem und mögliche Lösungen aufzuklären, was dem gesamten Markt zugutekommt. Diese Marktaufklärung, auch als „Education“ bekannt, schafft eine Basis, auf der alle Anbieter wachsen können.

Solange der Markt noch nicht vollständig durchdrungen ist, führt dies dazu, dass mehr Kunden insgesamt gewonnen werden können. Erst wenn der Markt gesättigt ist, beginnt der eigentliche Kampf um Marktanteile und unmittelbare Konkurrenz. Darüber hinaus gibt es im Produktentwicklungsprozess zahlreiche Möglichkeiten, von den Fortschritten der Wettbewerber zu profitieren. Startups verfügen meist nicht über die Ressourcen, alle möglichen Features und Varianten auszuprobieren. Wettbewerber hingegen können durch ihre Experimente und Innovationen wertvolle Hinweise darauf geben, welche Produktwege erfolgversprechend sind oder welche Funktionen sich als weniger relevant erweisen.

Dies erhöht die collective intelligence eines Marktes und ermöglicht es aufstrebenden Unternehmen, ihre Produktstrategie anzupassen, ohne selbst alle Risiken alleine tragen zu müssen. Der Wettbewerb fungiert somit auch als eine Art Forschungs- und Entwicklungsplattform, auf der jedes Unternehmen seinen Teil leistet und von den Erkenntnissen anderer Unternehmen profitiert. Dabei ist entscheidend zu verstehen, dass Unternehmen, auch wenn sie Konkurrenten sind, letztlich meist gleiche Ziele verfolgen. Die Motivation, die hinter einer Geschäftsidee steht – sei es der Wunsch nach Profitabilität oder das Lösen konkreter Probleme für die Nutzer – verbindet diese Unternehmen auf einer tiefen Ebene. Dieses gemeinsame Zielbewusstsein kann helfen, eine gesunde Konkurrenzkultur zu etablieren, die von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.

Wenn ein Wettbewerber eine bessere Lösung oder ein effizienteres Geschäftsmodell entwickelt und dadurch erfolgreicher wird, dann ist dies kein persönliches Scheitern, sondern ein Fortschritt für die Branche als Ganzes. Insbesondere in Bereichen, die hohe gesellschaftliche Relevanz besitzen, kann diese Einstellung sogar eine ethische Komponente erhalten: Die Freude darüber, dass am Ende die beste Lösung für den Kunden oder Patienten tatsächlich gewonnen hat. Selbst gescheiterte Startups tragen in diesem Kontext viel bei. Auch wenn ein Unternehmen den Markt nicht überlebt, hinterlässt es häufig wertvolle Impulse, auf denen andere aufbauen können. In der Wissenschaft ist dies ein ganz normales Prinzip – Erfolge bauen auf den Erkenntnissen zahlreicher Vorgänger auf.

In der Startup-Welt sollte diese Denkweise vermehrt Einzug halten. Das Festhalten an Ideen, Experimenten und Entwicklungen, selbst wenn sie keinen unmittelbaren Erfolg bringen, macht den Markt reicher und schafft eine Basis für zukünftige Gewinner. Dieses Wissen ist oft der entscheidende Vorteil, wenn andere Unternehmen die Ideen adaptieren, weiterentwickeln und letztlich erfolgreich machen. Unbedingt notwendig bleibt jedoch, dass Startups und Unternehmen im Wettbewerb hart arbeiten, strategisch denken und zielgerichtet kämpfen. Ein liebevoller Umgang mit Konkurrenten bedeutet nicht, vorschnell alle Wettbewerbsvorteile offenzulegen oder auf den Kampf um Marktanteile zu verzichten.

Im Gegenteil, der Wettbewerbsgeist erzeugt Dynamik, die Märkte durch Innovation vorantreibt und Unternehmen zu Höchstleitungen motiviert. Die Balance besteht darin, den Wettbewerb als gesundes und sogar förderliches Element zu sehen, nicht als Feindbild. Die Haltung sollte geprägt sein von einer Mischung aus Ambition, Respekt und gegenseitigem Verständnis. In der Praxis lohnt es sich für Gründer und Unternehmenslenker, diese Philosophie im Alltag zu verankern. Kommunikation mit Wettbewerbern, Austausch von Branchenwissen und auch informelle Kooperationen sind durchaus möglich und fördern nicht nur individuelles Wachstum, sondern stärken den gesamten Markt.

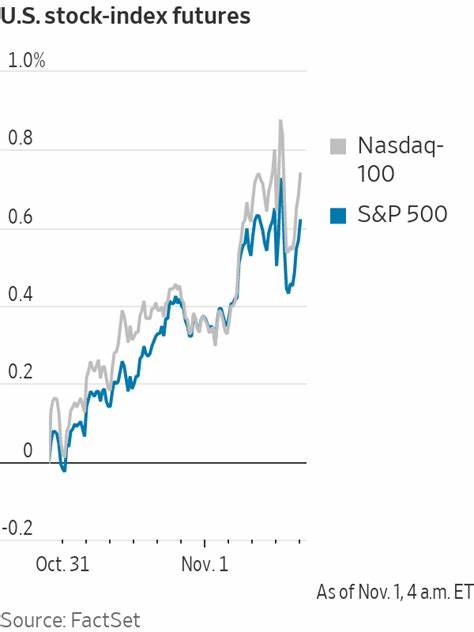

Dies hat auch positive Auswirkungen auf Investoren, Kunden und Partner, die ein harmonisches und innovationsfreudiges Ökosystem eher bevorzugen. Die moderne Geschäftswelt profitiert zunehmend von Netzwerken und Kollaborationen, die paradoxerweise gerade durch Wettbewerbsdruck erst entstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wettbewerb nicht als fataler Kampf zu verstehen ist, sondern als wesentlicher Bestandteil eines lebendigen und gesunden Marktes. Der Mehrwert, den man aus der Rivalität ziehen kann, reicht von wertvollen Marktsignalen und Marktaufklärung über gemeinsame Lernprozesse bis hin zur Freude über erreichte Fortschritte, selbst wenn sie vom Konkurrenten stammen. Startups, die ihre Wettbewerber mit etwas mehr Liebe und vor allem mit strategischem Einsatz betrachten, schaffen sich ein Umfeld, das Kreativität, Innovation und nachhaltigen Erfolg begünstigt.

Letztlich ist der Wettbewerb ein Motor, dessen Kraft durch gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft zur Entwicklung entfaltet wird.