Python gilt als eine der zugänglichsten und beliebtesten Programmiersprachen weltweit. Doch selbst in solch einer einfach zu erlernenden Sprache sind Programmierer nicht vor Fehlern gefeit – und manchmal entstehen dabei unfreiwillig Werke, die so schlecht sind, dass sie einem einst genialen Entwickler Tränen in die Augen treiben würden. Wie schreibt man also den schlechtesten möglichen Python-Code? Was macht schlechten Code aus und wie erkennt man ihn? Diesen Fragen widmet sich ein humorvoller Leitfaden, der scheinbar „schreckliche“ Praktiken zelebriert, um auf eindrückliche Weise auf typische Fehler und schlechte Gewohnheiten aufmerksam zu machen. So kann man auf amüsante Weise verstehen, wie man es besser macht und nie in eben jene Fallen tappt. Ein entscheidender Faktor für schlechten Python-Code liegt oft schon in den Variablennamen.

Die Kunst, möglichst kryptische und wenig aussagekräftige Namen zu wählen, sorgt für schnelle Verwirrung nicht nur bei den Kollegen, sondern auch beim eigenen „Ich“ zu später Stunde, wenn man eigentlich nur schnell einen Bug beheben möchte. Namen wie f, a, x oder y suggerieren Mysterium, wirken dabei aber nur wie ein Fall für den Detektiv. Noch schlimmer sind generische Namen wie temp, data1, thing oder result, die genau so wenig Klarheit liefern und dazu einladen, dieselben Namen mehrfach in verschiedenen Kontexten zu verwenden. Dadurch entsteht ein gigantisches Rätsel, das den Programmierprozess unnötig schwer macht und Fehlersuchen verbittert. Neben der Benennung sind verschachtelte, unnötig komplizierte Konstruktionen ein Paradebeispiel für schlechten Code.

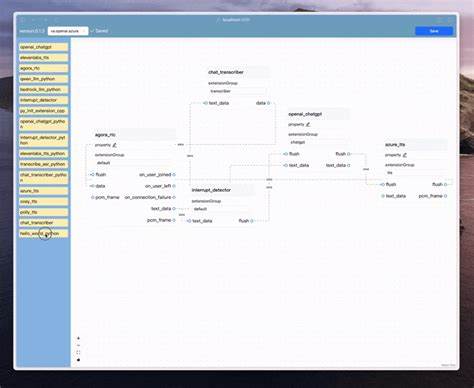

Funktionale Logik, die sich in einer Ein-Zeilen-Kaskade verbirgt, mag auf den ersten Blick wie cleverer Code wirken, entpuppt sich jedoch beim Debuggen schnell als Albtraum, weil sie mangelnde Lesbarkeit hat. Wenn dann noch magische Zahlen und Parameter ohne offensichtliche Bedeutung ins Spiel kommen, steigt der Frustfaktor massiv. Sinnvolle Kommentare werden entweder komplett weggelassen oder bieten durch kryptische Hinweise bestenfalls weiteres Rätselraten, was der Code eigentlich tun soll. Ein weiteres charakteristisches Merkmal katastrophalen Python-Codes ist das blinde Vertrauen in globalen Zustand. Globale Variablen werden einfach wahllos verändert, ohne auf Seiteneffekte zu achten.

Dadurch sind Funktionen keine eigenständigen Einheiten mehr, sondern verkettete Abhängigkeiten, bei denen das Verständnis des Zustands zu einem Frustspiel wird. Solche Praktiken sind Gift für Teamarbeit, Modularität und Wartbarkeit. Zudem führen sie häufig zu Heisenbugs – Fehlern, die nur sporadisch und unter unvorhersehbaren Umständen auftreten, was Entwickler den letzten Nerv raubt. Auch die fehlerhafte oder fehlende Fehlerbehandlung trägt zum Scheitern bei. Statt mit klar definierten Ausnahmen und präzisen Fehlernachrichten zu arbeiten, fangen schlechteste Python-Codes alle Fehler mit einer pauschalen Ausnahme ab, die dann einfach ignoriert wird.

Das lässt Bugs im Verborgenen weiterwuchern und entzieht wertvolle Informationen zur Fehlerdiagnose. Dadurch bleibt der Entwickler ratlos zurück – ein Zustand, den man definitiv vermeiden sollte. Natürlich darf bei schlechtem Code auch die unstrukturierte Organisation nicht fehlen. Alles in eine einzige fette Datei zu packen, ohne jegliche Modularisierung und mit redundanten Funktionen, ist die Quintessenz von Chaos. Die Wiederverwendung von Code wird verhindert und die Skalierbarkeit auf lange Sicht unmöglich gemacht.

Wer so programmiert, lädt technische Schulden ein, die noch die nächste Generation von Entwicklern plagen wird. Im humorvollen Sinn lässt sich festhalten, dass der schlechteste Python-Code gerade die Dinge tut, die man aus guter Praxis genau vermeiden sollte. Ungenaue oder mehrdeutige Benennung, unübersichtliche Logik, das Ignorieren von Fehlerbehandlung, übermäßiger Gebrauch globaler Variablen sowie das Fehlen klarer Struktur und Modularität sind klare Indikatoren. Doch die wichtige Botschaft dahinter ist: Fehler erleichtern das Lernen. Indem man diese schlechten Beispiele bewusst betrachtet, lernt man, bessere Codes zu schreiben – solche, die verständlich, wartbar und robust sind.

Für Programmierer auf allen Ebenen lohnt es sich, immer wieder an den eigenen Coding-Gewohnheiten zu arbeiten und regelmäßig Code-Reviews zu machen. Gute Praxis umfasst das Einhalten von Namenskonventionen, das Schreiben klarer Funktionen mit genau definiertem Verhalten, den bewussten Umgang mit Zuständen und eine verlässliche Fehlerbehandlung. Zudem sollte man auf Modularität achten, um den Code übersichtlich und erweiterbar zu gestalten. Letztlich trägt das Streben nach lesbarem und effizienten Python-Code nicht nur dazu bei, die eigene Produktivität zu steigern, sondern auch die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Humorvolle Reflexionen über misslungene Programmierpraktiken können dabei helfen, die eine oder andere Falle zu vermeiden und die Softwareentwicklung mit etwas mehr Leichtigkeit zu betrachten.

Denn wer das ausgesprochen Schlechteste kennt, weiß umso mehr den Wert des wirklich Guten zu schätzen.

![Apple WWDC25: Platforms State of the Union [video]](/images/D4F20FF7-44FB-448C-BE90-352F3B29CD50)