In der heutigen digitalen Welt ist technische Schuld ein weit verbreitetes Phänomen, das zahlreiche Unternehmen in ihrer Entwicklung hemmt. Doch obwohl viele Führungskräfte die Auswirkungen technischer Schulden spüren, fällt es oft schwer, diese Themen in einer Sprache zu kommunizieren, die nicht nur Ingenieure verstehen. Diese „Technik-Strategie-Lücke“ führt nicht selten dazu, dass Probleme kleingeredet oder Prioritäten falsch gesetzt werden. Dabei ist die Fähigkeit, technische Schulden in klare, geschäftsorientierte Sprache zu übersetzen, ein entscheidender Erfolgsfaktor, um Ressourcen, Zeit und Aufmerksamkeit für deren Lösung zu mobilisieren. Doch wie gelingt diese Übersetzung? Und warum ist sie so wichtig für Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben möchten? Dieser Beitrag beleuchtet, weshalb technische Schulden ein geschäftliches Risiko darstellen, wie sie angemessen kommuniziert werden können und warum gut formulierte Argumente dazu führen, dass technische Themen auf Führungsebene Gehör finden und zu konkretem Handeln führen.

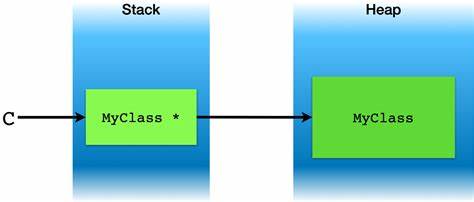

Technische Schulden sind mehr als nur ein internes Problem der IT-Abteilung. Sie manifestieren sich in verzögerten Produktveröffentlichungen, ineffizienten Entwicklungsprozessen und letztlich in Umsatzverlusten oder sinkender Kundenzufriedenheit. Dennoch bleibt das Thema oft abstrakt, da technisches Fachvokabular verwendet wird, das für Nicht-Techniker schwer zu durchdringen ist. Eine Übersetzung der technischen Probleme in die Sprache von Kosten, Risiken, Wettbewerbsvorteilen und Wachstumschancen ist notwendig, um Entscheider abzuholen und eine Priorisierung sicherzustellen. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass technische Schulden eine Art strategischer Kompromiss sind.

Unternehmen übersehen oder akzeptieren kurzfristige Eingeständnisse, um schneller auf den Markt zu kommen – auf Kosten einer langfristig erhöhten Komplexität und Belastung. Das Problem ist, dass sich diese Schulden im Zeitverlauf wie Zinsen anhäufen, sodass der Aufwand zur Behebung exponentiell wächst und gleichzeitig die Risiken für das Kerngeschäft steigen. Für Führungskräfte und Entscheider bedeutet das: Technische Schulden repräsentieren einen versteckten Kostenfaktor, der nicht sofort sichtbar ist, aber erheblichen Einfluss auf finanzielle Kennzahlen und Marktposition hat. Es ist daher entscheidend, technische Schulden als eine Frage von nachhaltiger Geschäftsentwicklung, Risikoabsicherung und Ertragsoptimierung zu kommunizieren. Um diese Herausforderung zu meistern, sollten Digital- und Produktverantwortliche ihre Argumentation bewusst auf folgende Aspekte ausrichten: Auswirkungen auf Geschäftsziele, Zeitverzögerungen bei Produktinnovationen, potenzielle Umsatzrisiken, Effizienzverluste im Team und drohende Reputationsschäden.

Diese Perspektive unterstützt nicht nur das Verständnis, es liefert auch eine klare Handlungsagenda. Dabei ist es unerlässlich, Fachjargon zu vermeiden und stattdessen Begriffe zu nutzen, die Entscheidungsträger täglich in ihrer Arbeit begleiten: Kosten, Risiko, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit. Ein besonders wirksames Mittel ist die Erstellung von prägnanten und klar strukturierten Briefings, in denen technische Schulden anhand konkreter Geschäftsbeispiele illustriert werden. Statt etwa von „Legacy-Code“ oder „Refactoring“ zu sprechen, sollte erläutert werden, dass veraltete Systeme die Markteinführung neuer Produkte verzögern oder zusätzliche Supportkosten verursachen. Ebenso wichtig ist es, das Ausmaß der Schulden in finanziellen Größenordnungen zu quantifizieren.

So wird aus einer abstrakten technischen Herausforderung eine greifbare wirtschaftliche Fragestellung. Finanzielle Verlustpotenziale, die durch verzögerte Projekte oder erhöhte Fehlerquoten entstehen, sind für Führungskräfte nachvollziehbar und erhöhen den Druck, den Status quo zu ändern. Darüber hinaus hilft es, den Nutzen von Investitionen in die Reduzierung technischer Schulden hervorzuheben. Die Argumentation sollte aufzeigen, wie solche Maßnahmen Zeit und Ressourcen sparen, Innovationszyklen verkürzen und insgesamt Wettbewerbsvorteile sichern. Nur so lässt sich die erforderliche Unterstützung für Budgets, zusätzliche Fachkräfte oder strategische Priorisierung gewinnen.

Für Führungskräfte ist es darüber hinaus relevant zu verstehen, dass Nicht-Handeln langfristige Folgekosten verursacht. Ein Szenario, das aufzeigt, wie technische Schulden die operative Exzellenz vermindern und zu Fehlern, Ausfällen oder sogar Kundenverlusten führen können, schafft ein Gefühl von Dringlichkeit. Diese Dringlichkeit muss begleitet sein von klaren Handlungsaufrufen, die nicht nur Probleme benennen, sondern konkrete Entscheidungen, Freigaben und Investitionen fordern. Kommunikation auf Führungsebene muss dabei präzise, faktenbasiert und ergebnisfokussiert erfolgen. Mit dem Ziel, technische Schulden als strategisches Thema zu verankern, bieten sich verschiedene Gesprächsansätze an.

Es kann sinnvoll sein, technische Schulden als strategische Abwägung zu präsentieren – als bewusste Entscheidung zwischen kurzfristiger Einsparung und langfristigem Geschäftserfolg. Ebenso hilfreich sind Vergleiche, die technische Schulden mit anderen betriebswirtschaftlichen Risiken in Relation setzen, wie z.B. Kreditrisiken oder Investitionsdefiziten. Grundsätzlich gilt: Je greifbarer die Auswirkungen auf Unternehmenskennzahlen dargestellt werden, desto effektiver wird die Botschaft.

Neben der Bedeutung der richtigen Wortwahl sind auch die Wahl des Kommunikationsformats und der Kontext ausschlaggebend. Ein gut vorbereitetes Executive Briefing oder eine Business-Case-Präsentation können Arbeitssitzungen entscheidend prägen. Die Inhalte müssen übersichtlich sein, mit klaren Argumentationslinien und transparenten Forderungen sowie einem abschließenden Handlungsappell. Im Gegensatz zu technischen Meetings sollte hier der Fokus auf der geschäftlichen Perspektive liegen und technische Konzepte nur soweit erläutert werden, wie sie unmittelbar verständnisfördernd sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sensibilisierung für unternehmensinterne Compliance-Regeln zum Umgang mit sensiblen Informationen, besonders bei der Nutzung von KI-gestützten Tools.

Die Sicherheit von Geschäftsdaten ist essenziell, damit keine Risiken durch unbedachte Informationsweitergabe entstehen. Führungskräfte und Projektverantwortliche sollten daher datenschutzkonform, vertraulich und mit Bedacht agieren, wenn sie technische Sachverhalte in Worte fassen. Zusammenfassend ist die Übersetzung technischer Schulden in eine klare, geschäftsorientierte Sprache ein wesentlicher Schritt, der über den Erfolg oder Misserfolg von Digitalisierungsinitiativen entscheiden kann. Nur wenn Führungskräfte das Ausmaß und die Konsequenzen verstehen, können sie fundierte Entscheidungen treffen, die Ressourcen richtig allokieren und nachhaltiges Wachstum sichern. Erfolgreiche Digital Leader kombinieren technisches Verständnis mit Kommunikationsstärke – sie wissen, wie sie technische Herausforderungen als strategische Chancen präsentieren.

Sie nutzen gezielt narrative Techniken, um in Meetings oder Budgetrunden nicht nur informiert zu wirken, sondern aktiv Einfluss zu nehmen. Die Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte in wirtschaftliche Chancen und Risiken zu übersetzen, ist keine reine Technikübung, sondern eine Kernkompetenz moderner Führung. Letztlich geht es um mehr als nur Worte: Es geht um die Gestaltung einer Unternehmenskultur, die Technik als Geschäftstreiber versteht und die notwendige Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams und Geschäftsleitung fördert. Somit werden technische Schulden nicht länger als lästiges Hindernis gesehen, sondern als klar definierte Geschäftspriorität – etwas, das es zu managen und zu optimieren gilt, um dauerhaft erfolgreich zu sein.