Die Versicherungsbranche befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel, der maßgeblich durch den Einsatz moderner Softwareentwicklungstechnologien vorangetrieben wird. Versicherungssoftware hat längst die Rolle eines bloßen Verwaltungstools hinter sich gelassen und ist heute ein integraler Bestandteil, der sämtliche Kernprozesse wie Angebotsgestaltung, Schadenbearbeitung oder Risikobewertung digital abbildet. Diese digitale Transformation ermöglicht es Versicherern, die Bedürfnisse der Kunden schneller zu erfüllen, interne Abläufe effizienter zu gestalten und den ständig steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Im täglichen Geschäft ermöglicht Versicherungssoftware es Kunden beispielsweise, Policen bequem per Smartphone abzuschließen, Schadensfotos direkt zu übermitteln und im Idealfall schon wenige Stunden später eine Auszahlung zu erhalten. Trotz der fortschreitenden Automatisierung spielen traditionelle Rollen wie Agenten, Underwriter und Schadensregulierer weiterhin eine wichtige Rolle, besonders bei komplexen oder außergewöhnlichen Fällen.

Doch Routineaufgaben werden zunehmend von Software übernommen, die im Hintergrund arbeitet, wodurch Personalressourcen auf höherwertige Aufgaben konzentriert werden können. Moderne Versicherungssoftware deckt heute weit mehr als nur die Kernfunktionen ab. Neben dem typischen Policenmanagement und der Schadenregulierung umfasst sie heute sämtliche Schritte von der Kundenakquise über die Underwriting-Prozesse bis hin zu Compliance, Abrechnung, Reinsurance und wissenschaftlichen Analysen. Ergänzt wird dies durch digitale Kundenkanäle wie Webseiten, mobile Apps und E-Mail-Workflows sowie durch Collaborationsplattformen, auf denen Experten aus Underwriting, Aktuariat und Datenwissenschaften gemeinsam Modelle entwickeln und Ergebnisse teilen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf unterstützenden Services, die nahtlos im Hintergrund laufen, beispielsweise Identitäts- und Zugriffsmanagement, Verschlüsselungstechnologien, Dokumentenspeicherung sowie eine Vielzahl von Integrationen mit externen Dienstleistern und Spezialanbietern.

Dadurch entsteht ein komplexes, aber flexibles Ökosystem, das den Anforderungen der Industrie gerecht wird. Am Markt lassen sich im Bereich Versicherungssoftware drei dominierende Typen unterscheiden. Enterprise-Plattformen sind groß angelegte, konfigurierbare Lösungen, die mehrere Geschäftszweige unterstützen, komplexe Ratingmodelle abbilden und international eingesetzt werden. Diese Produkte sprechen vor allem große Versicherungsgesellschaften an, die die Kosten für Eigenentwicklung scheuen oder nicht auf eine globale Lösung verzichten wollen. Point-Lösungen hingegen konzentrieren sich auf spezifische Probleme oder Funktionen und bieten schnelle Implementierungen mit direktem Mehrwert.

Beispiele hierzu sind Schadenkartierungs-Apps, KI-basierte Chatbots oder Telematik-Services für nutzungsbasierte Versicherungen. Solche Lösungen sind oft modular und können leicht in bestehende Systeme integriert werden. Individuelle Entwicklungen oder Gemeinschaftsprojekte kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn Standardsoftware an ihre Grenzen stößt. Ein Beispiel ist ein Produkt, das automatisch bei bestimmten Wetterereignissen zahlt oder spezielle, individuelle Geschäftsprozesse abbildet. Diese maßgeschneiderten Lösungen sind in der Regel anfänglich kostenintensiver, bieten dafür aber auch strategische Wettbewerbsvorteile, die schwer kopierbar sind.

In der Praxis kombiniert die moderne Versicherungssoftware-Architektur häufig alle drei Ansätze. Die Enterprise-Plattform bildet das Fundament, Point-Lösungen bringen Innovation und Flexibilität, während maßgeschneiderte Module spezielle Anforderungen abdecken. APIs spielen dabei eine zentrale Rolle, indem sie die verschiedenen Komponenten zu einem einheitlichen System verbinden und Datenaustausch ermöglichen. Die Vorteile durch den Einsatz moderner Versicherungssoftware sind vielseitig und schlagen sich sowohl in wirtschaftlichen Ergebnissen als auch in der Kundenzufriedenheit nieder. Ein erheblicher Zeitgewinn ist dabei besonders bemerkbar: Schadhafte Autoschäden, die früher Tage bis Wochen brauchten, können heute oft innerhalb von Stunden komplett abgewickelt werden.

Gleichzeitig verbessert sich das Kundenerlebnis deutlich, weil digitale Self-Service-Portale rund um die Uhr verfügbar sind, Kundeninformationen nicht mehrfach angegeben werden müssen und Benachrichtigungen in Echtzeit erfolgen. Die präzise Datenanalyse und die Nutzung von Algorithmen tragen zu erhöhter Genauigkeit bei, beispielsweise bei der Betrugserkennung oder der Risikoeinschätzung. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der Software bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Automatisierte Audit-Trails schaffen transparente Nachweise, wie Entscheidungen getroffen wurden, was traditionell mit Papierakten so nicht möglich ist. Zudem führt effiziente Prozessautomatisierung zu erheblichen Kostensenkungen, da manuelle Arbeitsschritte wegfallen und Cloud-basierte Infrastruktur je nach Bedarf skaliert werden kann.

Die technologischen Trends, die im Jahr 2025 die Versicherungssoftware maßgeblich prägen, sind vielfältig und tiefgreifend. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ermöglichen sehr präzise Prognosemodelle, die Risiken besser bewerten und Vertragsbedingungen individualisieren. Natural Language Processing hilft dabei, medizinische Gutachten oder Schadensberichte zu analysieren, während generative KI verständliche Policenzusammenfassungen für Kunden erzeugt. Cloud Computing und Microservices-Architekturen lösen die Monolithen der Vergangenheit ab und erlauben es Versicherern, flexibel einzelne Komponenten unabhängig voneinander zu aktualisieren, zu skalieren oder sogar komplett zu ersetzen. APIs schaffen offene Ökosysteme, in denen Partner Daten austauschen und neue Vertriebskanäle nahtlos integrieren können.

Automatisierungsframeworks wie Robotic Process Automation (RPA) und intelligente optische Zeichenerkennung (OCR) übernehmen die Datenübertragung zwischen Systemen und konvertieren gescannte Dokumente in strukturierte Datensätze. Low-Code-Plattformen ermöglichen dabei auch Fachabteilungen, ohne ausgeprägte Programmierkenntnisse Workflows selbst zu gestalten und anzupassen. Doch trotz all dieser Fortschritte stehen Versicherer weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Viele Unternehmen arbeiten noch immer mit traditionellen Altsystemen, die teilweise Jahrzehnte alt sind und in veralteten Programmiersprachen geschrieben wurden. Die Umstellung auf moderne Plattformen gleicht oft dem Umbau eines bewohnten Hauses, bei dem eine kontinuierliche Verfügbarkeit gewährleistet sein muss.

Ein weiteres zentrales Problem ist die Datenqualität. Inkonsistente oder falsch eingegebene Daten können die Genauigkeit von KI-Modellen und Vorhersagen stark beeinträchtigen. Auch zunehmende regulatorische Anforderungen etwa im Bereich Datenschutz, internationale Vorgaben zur Datenresidenz und ethische Richtlinien für KI stellen Versicherer vor komplexe Aufgaben. Die menschliche Komponente darf hierbei ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lange auf manuelle Prozesse gesetzt haben, zeigen mitunter Skepsis gegenüber Automatisierungen.

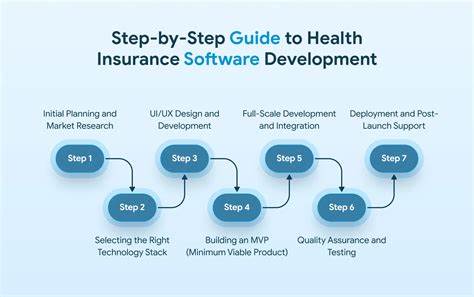

Nur durch transparente Kommunikation, gezielte Weiterqualifizierung und eine klare Unterstützung durch Führungskräfte lassen sich neue Technologien erfolgreich implementieren. Zu den Erfolgsfaktoren für Unternehmen, die im Wettbewerb die Nase vorn haben wollen, zählt eine schrittweise Modernisierung bestehender Systeme. Anstatt das Altsystem durch eine gewaltige Neuinstallation zu ersetzen, zerlegen Pioniere ihre Architektur in flexible Microservices und integrieren Innovationen Stück für Stück. Disziplinierte Governance von KI-Modellen inklusive Versionierung, Nachvollziehbarkeit und Fairness-Checks erhöht das Vertrauen bei Anwendern und Regulatoren. Offenheit gegenüber Partnern durch freigegebene APIs sowie die Nutzung externer Datenquellen eröffnen neue Einsichten und Geschäftsmöglichkeiten.

Messung und Analyse von Schlüsselkennzahlen wie der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von Schadensfällen oder der Rate automatisierter Abläufe sind ebenfalls wichtige Steuergrößen. Unternehmen, die eine experimentierfreudige Kultur fördern, können schneller voneinander lernen und Innovationen erfolgreich skalieren. Neben der Technologie ist das richtige Personal ein entscheidender Erfolgsfaktor. Qualifizierte Fachkräfte mit Erfahrung in Datenanalyse, UX-Design, Produktentwicklung oder auch im Umgang mit KI-Werkzeugen werden zu unverzichtbaren Mitgliedern der Teams. Flexible Arbeitsmodelle, hybride Arbeitsformen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung erhöhen die Attraktivität als Arbeitgeber.

Durch kontinuierliche Trainingsprogramme, häufig unterstützt von KI-basierten Lernplattformen, bleiben Mitarbeiter stets am Ball und können sich neue Kompetenzen aneignen. So entstehen Karrierepfade vom Schadensbearbeiter über den Automatisierungsanalysten bis hin zur Führungsposition in der Digitalentwicklung. Letztlich wird die Zukunft der Versicherungssoftware nicht allein von der Technologie bestimmt, sondern vor allem von der Geschwindigkeit und Qualität, mit der Unternehmen den Wandel aktiv gestalten. Wer mit Bedacht, Agilität und Respekt für die Menschen im Unternehmen handelt, wird in der kommenden Dekade als Gewinner aus dem digitalen Rennen hervorgehen und die Versicherungsbranche nachhaltig prägen.