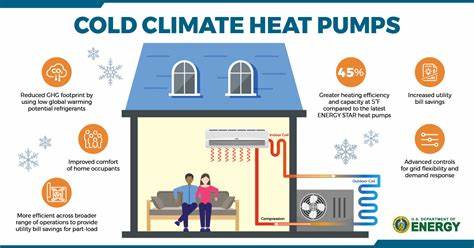

Die Energiewende und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen prägen zunehmend die Anforderungen an moderne Heizsysteme in Wohngebäuden. Wärmepumpen, welche Wärme aus natürlichen Quellen wie Luft oder Erdreich nutzen, stellen eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Heizsystemen dar. Ihre steigende Verbreitung ist ein wesentlicher Baustein zur Reduktion von CO2-Emissionen und zur Erreichung politischer Klimaziele. Doch während Wärmepumpen in Laboren und unter idealisierten Bedingungen vielfach hohe Wirkungsgrade erzielen, zeigt die tatsächliche Energieeffizienz im Alltag häufig eine große Variabilität. Die Analyse von realen Betriebsdaten bietet hier wichtige Einblicke und ermöglicht eine praxisnahe Bewertung und Verbesserung der Systeme.

In einer der bislang größten Feldstudien wurden über 1.000 Wärmepumpen in zehn mitteleuropäischen Ländern über einen Zeitraum von zwei Jahren untersucht. Die Datengrundlage umfasste Messwerte wie elektrische Energieaufnahme, thermische Leistung sowie Temperaturprofile – täglich aggregiert und mit einer Auflösung von wenigen Sekunden erhoben. Dabei wurde unterschieden zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpen und Erdreich-Wasser-Wärmepumpen, da diese unterschiedliche Betriebscharakteristika aufweisen. Ergebnisse zeigten, dass Erdreich-Wärmepumpen im Durchschnitt eine um etwa 22 Prozent höhere Effizienz erreichen als Luft-Wärmepumpen.

Dies lässt sich durch die vergleichsweise stabileren und höheren Temperaturen im Erdreich sowie den Wegfall von aufwändigen Abtauzyklen erklären. Die Jahresarbeitszahl, die sogenannte Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), lag bei Erdreichsystemen im Schnitt bei etwa 4,8, bei Luftsystemen bei circa 3,7. Hierbei handelt es sich um Werte, die auf realen Betriebsbedingungen basieren und somit häufig von den Herstellerangaben abweichen, die meist unter standardisierten Laborbedingungen ermittelt werden. Die Untersuchung ergab zudem eine ausgeprägte Streuung in der Leistungsfähigkeit einzelner Wärmepumpen – Effizienzgrade variierten zum Teil um den Faktor zwei bis drei. Rund 17 Prozent der Luft-Wärmepumpen und etwa 2 Prozent der Erdreich-Wärmepumpen unterschritten die nach europäischen Normen definierten Mindestanforderungen an die Energieeffizienz.

Dies verdeutlicht, dass trotz technologischer Fortschritte und Qualitätsstandards Optimierungspotenziale in der Praxis bestehen. Ein wesentlicher Faktor für die tatsächliche Effizienz ist die korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe. Eine Überdimensionierung führt häufig zu ineffizientem Betrieb bei niedrigen Lasten und damit erhöhtem Energieverbrauch, während eine Unterdimensionierung das System überlastet und mögliche Schäden verursachen kann. Die Analyse der Betriebsdaten ermöglichte eine Abschätzung der sogenannten „Nutzungsgrade“, welche als Indikator für die systemgerechte Größe dienen. Anpassungen an der Heizkurve, insbesondere die Senkung der Vorlauftemperatur um nur ein Grad Celsius, zeigten bereits signifikante Effekte mit einer durchschnittlichen Effizienzsteigerung der Systeme um etwa 2,6 Prozent und einer verbesserten SCOP um 0,11.

Solche kleinen Justierungen können somit zu spürbaren Energieeinsparungen führen. Hinter den beobachteten Effizienzabweichungen stehen vielfach Faktoren wie unzureichende Einstellungen, fehlende Nachjustierungen nach der Installation, Unterschiede in der Gebäudedämmung sowie Nutzerverhalten. Wärmepumpen sind komplexere Systeme als herkömmliche Gas- oder Ölheizungen, was höhere Anforderungen an Installation, Einstellung und Wartung stellt. Das Wissen um die Betriebszustände und die Auswertung der umfangreichen Sensordaten eröffnen neue Chancen für digitale Monitoring- und Diagnosesysteme. Diese können Installateure und Eigentümer dabei unterstützen, ineffiziente Betriebszustände frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Zudem weist die Datenanalyse auf einen Bedarf an standardisierten Verfahren für die Nachinstallationsevaluation von Wärmepumpen hin. Aktuell fehlen verbindliche Richtlinien und Benchmarks, um die reale Leistung systematisch und vergleichbar zu bewerten. Die Aktualisierung europäischer Normen hat bereits Vorschläge aufgenommen, die eine verpflichtende Überwachung und Fehlerdiagnose vorschlagen, jedoch sind konkrete Auswertungskriterien und Verantwortlichkeiten noch offene Themen. Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Transformation von Wärmepumpensystemen hin zu effizientem Betrieb. Moderne Geräte sind serienmäßig mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Daten liefern.

Jedoch beschränken sich die derzeitigen Herstellerdienstleistungen meist auf die Bereitstellung roher Verbrauchswerte und einfache Fehlermeldungen. Die Entwicklung intelligenter Systeme, die nicht nur Fehler erkennen, sondern auch Optimierungsempfehlungen geben und individuelle Rückmeldungen ermöglichen, ist essenziell, um Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit zu steigern. Darüber hinaus muss die Nutzerkompetenz gestärkt werden. Studien zeigen, dass der Kenntnisstand der Anwender in Bezug auf Einstellungen und Bedienbarkeit der Heizungsregelung stark variiert. Eine bewusste Bedienung und das Verständnis der Systemsignale führen zu effizienterem Betrieb und höherer Zufriedenheit.

Digitale Feedbacksysteme können hierbei als Schulungs- und Beratungsinstrumente wirken und zum Beispiel Hinweise zur optimalen Einstellung der Heizkurve geben, die sich unmittelbar auf den Energieverbrauch auswirkt. Im Bereich der politischen Maßnahmen und Förderprogramme ist eine klare Kommunikation der tatsächlichen Energieeffizienz von Wärmepumpen nötig. Produktzertifizierungen basieren häufig auf idealisierten Tests, die reale Verbräuche nur unzureichend abbilden. Dies kann zu Enttäuschungen bei den Nutzern und Hemmnissen bei der weiteren Verbreitung führen. Feldstudien wie die hier dargestellte liefern wertvolle Daten für Anpassungen von Effizienzkriterien, Labels und Förderbedingungen, damit diese realitätsnäher gestaltet werden.

Die Untersuchung verdeutlicht auch die Bedeutung der Zusammenarbeit verschiedener Akteure: Hersteller, Installateure, Energieberater, Verbraucher und Netzbetreiber müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten, die sowohl die Leistungsfähigkeit der Technik als auch deren gelebte Anwendung berücksichtigen. Beispielsweise könnten Netzbetreiber durch intelligente Steuerung von Wärmepumpen Lastspitzen glätten, wenn die Geräte präzise überwacht und kommunizieren. Nicht zuletzt weist die Studie auf Forschungs- und Handlungsfelder hin, die für zukünftige Entwicklungen relevant sind. Die Einbindung weiterer Datenquellen etwa aus Smart Metering, Wetterdaten oder Gebäudemodellen kann die Qualität der Leistungsbewertung verbessern. Darüber hinaus ist die Entwicklung von Methoden erforderlich, um Störungen oder ineffiziente Einstellungen automatisiert aufzuspüren und zu erklären, sodass Nutzer zielgerichtet eingreifen können.

Zusammenfassend bestätigen die Betriebsdatenauswertungen die hohe Bedeutung von Wärmepumpen als umweltfreundliche Heiztechnologie in Wohngebäuden. Gleichzeitig zeigen sie, dass nach wie vor Optimierungsbedarf besteht, um das volle Effizienzpotenzial auszuschöpfen. Digitale Monitoring-Tools, standardisierte Nachinstallationsprüfungen und eine verstärkte Nutzerqualifizierung sind entscheidende Hebel, um Energieverbrauch und Kosten zu senken, die Akzeptanz zu erhöhen und den Beitrag der Wärmepumpen zur Energiewende zu sichern.