Die doppelte Buchführung ist eine jahrhundertealte Methode, die ursprünglich entwickelt wurde, um Finanztransaktionen exakt und transparent zu dokumentieren. Während sie im klassischen Finanzwesen seit Langem etabliert ist, wird ihr Konzept in der modernen Softwareentwicklung häufig vernachlässigt oder nur unzureichend adaptiert. Dennoch bietet die Verwendung von doppelt geführten Hauptbüchern – sogenannten Double-Entry Ledgers – enorme Vorteile für unterschiedlichste Softwareanwendungen. Sie helfen dabei, komplexe Vorgänge nachvollziehbar zu machen, bieten eingebaute Fehlerkontrollen und ermöglichen eine klare Historie sämtlicher Änderungen. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Softwareentwickler, die robuste, auditierbare und wartbare Systeme gestalten möchten.

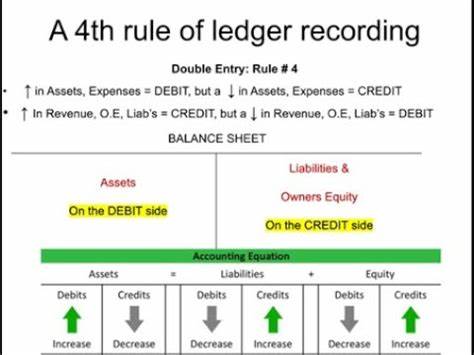

Im Kern basiert ein doppelt geführtes Hauptbuch auf drei einfachen, aber kraftvollen Konzepten. Zum einen wird der aktuelle Bestand oder Saldo einer bestimmten Einheit oder eines Kontos festgehalten. Zum anderen dokumentiert es unveränderlich und chronologisch, wie sich dieser Saldo im Zeitverlauf entwickelt hat. Und drittens wird verzeichnet, woher jede Veränderung stammt, also welcher Ursprung oder welche Ursache jeder Buchung zugrunde liegt. In der Praxis bedeutet das, dass jede Bewegung von Werten auf der Makroebene in mindestens zwei Konten stattfindet – in einem Konto wird ein Wert abgezogen, im anderen wird dieser Wert entsprechend gutgeschrieben.

Dadurch gleichen sich alle Buchungen aus und verhindern Unstimmigkeiten und Datenfehler. Ein einfaches Beispiel aus der Welt des Zahlungsverkehrs kann dies verdeutlichen: Wenn Alice einem anderen Nutzer, Bob, 100 Euro überweist, wird in dem System der Kontostand von Alice um 100 Euro vermindert und der von Bob um 100 Euro erhöht. Beide Bewegungen werden zeitgleich erfasst und summieren sich auf null, was Fehler durch zu hohe oder zu niedrige Beträge ausschließt. Dieses Prinzip ist viel flexibler als herkömmliche, einfache Datenbanktabellen, die oft nur eine Richtung von Zahlungsvorgängen abbilden und dadurch anfällig für Inkonsistenzen sind. In der Softwareentwicklung findet die doppelte Buchführung aktuell selten breite Anwendung, obwohl viele Systeme ähnlich aufgebaut sind.

Zahlreiche Anwendungen greifen stattdessen auf sogenannte „ad-hoc ledger-like“ Lösungen zurück, die nicht die volle Stringenz und Fehlerresistenz eines Double-Entry Ledgers bieten. Gründe hierfür sind mangelndes Bewusstsein sowie die vermeintliche Komplexität einer solchen Implementierung. Doch genau dort setzt eine neue Herangehensweise an: Mit Lösungen wie „pgledger“ – einer reinen PostgreSQL-Ledger-Implementierung – wird es möglich, die doppelte Buchführung einfach und effizient in bestehende Applikationen zu integrieren. Das Ziel ist, diese Technik als Basisprimitive in der Softwareentwicklung zu etablieren und dadurch die Qualität und Wartbarkeit von Systemen deutlich zu steigern. Ein klassischer Anwendungsfall für doppelte Buchführung in Software sind Zahlungs- und Bestellprozesse.

Stellen wir uns vor, ein Online-Shop möchte Einnahmen und Zahlungen von Kunden effizient nachverfolgen. Oft wird zunächst eine Tabelle angelegt, in der Bestellungen und danach eine separate Tabelle für Zahlungen geführt werden, möglicherweise mit einem Status für den Zahlungsfortschritt. Schnell treten jedoch Herausforderungen auf. Wie dokumentiert man Rückerstattungen? Sind negative Werte sinnvoll, oder benötigt man separate Tabellen? Wie überprüft man, ob der Kontostand mit den Zahlungseingängen übereinstimmt? Solche Probleme können mit einem echten doppelt geführten Hauptbuch elegant gelöst werden. In einem Ledger werden Transaktionen als gleichzeitige Umbuchungen zwischen mehreren Konten erfasst.

Wenn eine Bestellung entsteht, wird beispielsweise eine Forderung gegenüber dem Kunden gebucht. Sobald die Zahlung eingeht, wird diese Forderung aufgehoben und der Betrag dem verfügbaren Einnahmenkonto gutgeschrieben. Dabei ist es jederzeit möglich, den Saldo und die vollständige Historie eines jeden Kontos zu betrachten und so Abweichungen oder Fehler rasch zu identifizieren. Rückerstattungen können auf ähnliche Weise verbucht werden und bieten jederzeit Transparenz darüber, wo sich Gelder befinden und wie sie sich bewegt haben. Dabei ist der Einsatz von zusätzlichen Konten, etwa für Einzelkunden oder spezifische Zwecke, flexibel umsetzbar.

Ein weiteres spannendes Einsatzfeld ist das Tracking von Nutzerpunkten oder Prämienprogrammen. Viele Plattformen vergeben Punkte für Nutzungsaktivitäten, Käufe oder Empfehlungen. Hier geht es nicht nur um die einfache Speicherung eines Punktestands, sondern auch um eine vollständige Nachverfolgbarkeit aller Veränderungen. Ein simples System, das nur einen Punktewert im Benutzerprofil aktualisiert, kommt schnell an seine Grenzen, wenn Ausgabeverhalten, Übertragungen oder Punkteverfall nachvollzogen werden sollen. Mit einem doppelt geführten Hauptbuch lässt sich die gesamte Historie und Verteilung der Punkte transparent und verlässlich darstellen.

Auffällig wird dabei, dass bei einem ad-hoc Ansatz komplexe Geschäftslogiken und die gleichzeitige Aktualisierung von mehreren Tabellen oder Datenfeldern programmiert werden müssen. Dies führt zu uneinheitlichen und fehleranfälligen Lösungen. Im Gegensatz dazu definiert das Ledger-System Konten für jeden Nutzer, ein Firmen-Konto als Ursprung der Punkte und beispielsweise ein Ausgabekonto. Alle Änderungen sind Buchungen zwischen diesen Konten mit positiven und negativen Beträgen, die sich immer ausgleichen. So kann das System Transfers zwischen Nutzern, Punkteausgaben und neue Vergaben elegant abbilden und sogar komplexe Anwendungsfälle wie Punkteumwandlung in Geldwerte realisieren.

Auch im Bereich der API-Verwaltung und Ressourcenzuteilung eignen sich doppelte Buchführungssysteme hervorragend. Beispielsweise könnten Kauf, Nutzung und Kontrollüberwachung von API-Guthaben über entsprechende Konten modelliert werden. Ebenso lassen sich Nutzeraktionen im Kontext von Qualitätskontrollen oder Moderation auf Basis eines Ledgers erfassen, um Verhalten zu dokumentieren, Reputation zu analysieren und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Noch weiter gedacht sind doppelte Buchführungssysteme geeignet für Lagerverwaltung und Inventarsysteme. Hier werden Mengen von Artikeln über verschiedene Lagerorte verteilt und bewegen sich im Rahmen von Einlagerungen, Versand oder Umlagerungen.

Durch die Modellierung als Ledger sind alle Bewegungen nachvollziehbar, Fehlbestände direkt erkennbar, und die Zählung der aktuellen Bestände erfolgt automatisiert aufgrund der Kontobewegungen. Die entscheidende Stärke liegt in der Wiederverwendbarkeit des Ledger-Prinzips für sehr unterschiedliche Anwendungsfälle. Einmal implementiert stellt das doppelt geführte Hauptbuch eine zentrale Datenstruktur dar, auf der verschiedenste Geschäftsprozesse aufbauen können. Neue Anforderungen bedeuten oft lediglich das Hinzufügen neuer Konten oder Währungen, statt einer umfassenden Neuentwicklung von Logik und Datenmodell. Das spart Entwicklungszeit, verringert Fehlerpotenzial und ermöglicht schnellere Anpassungen.

Die Einführung eines doppelt geführten Hauptbuchs ist mit anfänglichem Aufwand verbunden, vor allem wenn ein System neu gestaltet wird. Doch die langfristigen Vorteile durch Transparenz, Fehlervermeidung, Auditfähigkeit und die einfache Erweiterbarkeit sind enorm wertvoll. Moderne Implementierungen wie „pgledger“ in PostgreSQL oder spezialisierte Datenbanken wie „TigerBeetle“ zeigen, dass die Technik auch performanceseitig gut für anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Für Softwareentwickler und Architekten lohnt es sich, die doppelte Buchführung als fundamentalen Baustein im Werkzeugkasten ernst zu nehmen und in den eigenen Projekten zu prüfen. Die Beliebigkeit und Fehleranfälligkeit von ad-hoc Lösungen kann durch konsistente Ledger-Modelle ersetzt werden.