Die Entwicklung und Durchführung von Quantensystemexperimenten steht im Mittelpunkt der modernen Forschung und Technologie. Quantencomputer bieten das Potenzial, komplexe Probleme in Wissenschaft und Technik zu lösen, die mit klassischen Rechnern undenkbar erscheinen. Doch der Zugang zu echten Quantenprozessoren ist aus verschiedenen Gründen oft limitiert. Genau hier setzt der selbstbetriebene Quantum-Computing-Server an und ermöglicht eine einzigartige Infrastruktur, die Quantenexperimente lokal oder im eigenen Netzwerk auszuführen. Die Herausforderung bei Quantensystemen liegt nicht nur in der Komplexität der Hardware, sondern auch in der zeitlichen Ressourcenbindung.

Viele Experimente dauern lange und binden leistungsfähige Computer über Stunden oder sogar Tage. Besonders für Studierende oder Forschende ohne direkten Zugriff auf teure Quantenhardware ist es nur selten möglich, ihre Rechenjobs zeitnah oder in ausreichendem Umfang zu planen und durchzuführen. Cloudbasierte Plattformen bieten zwar Zugriff auf verschiedene Quantenprozessoren, beispielsweise von IBM, jedoch existieren auch hier Einschränkungen. Viele der Hochleistungs-QPUs sind nicht frei zugänglich oder die Wartezeiten für die Ausführung eingereichter Jobs können sehr lang sein. Zusätzlich besteht bei größeren Quantensystemen die Gefahr von Fehlern, die durch inaktive Qubits entstehen und den Verlauf von Experimenten negativ beeinflussen.

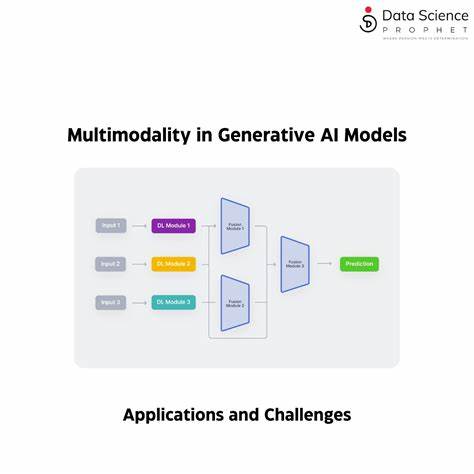

Die Latenz in der Ausführung während langer Warteschlangen und das begrenzte Kontingent an Rechenzeit stellen weitere Hindernisse dar. Ein Quantum-Computing-Server, der auf einer separaten Maschine betrieben wird, kann hier Abhilfe schaffen. Die Hauptidee ist, dass der Nutzer seine Quantenalgorithmen lokal entwickelt und die Arbeitslast von der eigenen Maschine auf einen dedizierten Server verlagert. Somit laufen zeitintensive Simulationen oder auch echte Hardware-Jobs von einer Maschine im Netzwerk, welche speziell optimiert und konfiguriert ist, um Quantenschaltungen effizient zu verarbeiten. Diese Serverarchitektur basiert oft auf einer verteilten Service-Struktur, die über Container wie Docker orchestriert wird.

So wird sichergestellt, dass verschiedene Komponenten wie Job-Warteschlangen, Datenbanken und Schnittstellen stabil und skalierbar zusammenarbeiten. Etwaige Jobs werden über eine Kommunikationsschnittstelle, beispielsweise gRPC mit Protobuf, an den Server gesendet. Dort werden sie in eine RabbitMQ-Warteschlange eingereiht und von Worker-Prozessen bearbeitet, die wiederum auf spezifischen quantenorientierten Plugins basieren. Die Verwendung von RabbitMQ sorgt für eine zuverlässige Jobverwaltung und verhindert, dass der Nutzer auf die Fertigstellung seiner Berechnungen warten muss, ohne sie im Hintergrund ablaufen lassen zu können. Neben dem gRPC-Server gibt es zusätzlich einen HTTP-Server, der das Abrufen von Ergebnissen und die Verwaltung von Aufgaben über REST-APIs ermöglicht.

Beide Server werden durch einen NGINX-Reverse-Proxy zusammengeführt, der nicht nur die eine IP-Adresse und Hostnamen für verschiedene Dienste bereitstellt, sondern auch TLS-Verschlüsselung managt für sichere Verbindungen. Die Plugins, die zur Ausführung der Quantenjobs nötig sind, können je nach gewünschter Plattform oder Simulator individuell hinzugefügt und gepflegt werden. Es besteht die Möglichkeit, eigene Plugins zu erstellen und in das System zu integrieren, was besonders für experimentelle und maßgeschneiderte Quantenalgorithmen interessant ist. Die Einbindung dieser Erweiterungen ist flexibel gestaltet, sodass dynamisch Plugins geladen werden, sobald sie vom Worker benötigt werden. Resultate von Quantenexperimenten können in mehreren Formaten vorliegen.

Typischerweise sind das Erwartungswerte, Ergebniszählungen oder quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Die iterative Ausführung von Jobs stellt sicher, dass sämtliche Arten von Ergebnissen schrittweise erfasst und kulturverträglich in einer Postgres-Datenbank gespeichert werden. Dadurch wird der Zugriff auf die Daten sicherer, effizienter und skalierbar, was gerade bei umfangreichen Datenmengen unerlässlich ist. Für den Betrieb eines solchen Servers ist die Voraussetzung, Docker und Docker Compose auf der Maschine zu installieren. Über vorkonfigurierte Compose-Dateien kann die gesamte Serviceinfrastruktur mühelos gestartet werden.

Die Konfiguration erfolgt über Umgebungsvariablen, was die Anpassung an individuelle Bedürfnisse oder produktive Umgebungen stark erleichtert. Auch die Einrichtung von HTTPS-Verbindungen wird unterstützt, wozu zum Beispiel Let’s Encrypt und Certbot verwendet werden können, um SSL-Zertifikate automatisch zu beziehen und im System zu hinterlegen. Für Wissenschaftler und Quantenenthusiasten ohne große Ressourcen entsteht durch den lokalen Quantum-Computing-Server die Möglichkeit, selbst aufwändige Experimente durchzuführen, ohne auf externe Cloudanbieter angewiesen zu sein. Die Einfachheit der Nutzung über Python-Clients und klar dokumentierte APIs erleichtert zudem die Integration in bestehende Workflows und Forschungsprojekte tiefgreifend. Zusätzlich erlaubt der modulare Aufbau der Serverlösung eine einfache Weiterentwicklung.

Entwickler können an einzelnen Komponenten wie dem gRPC-Server, der REST-API oder den Worker-Prozessen parallel arbeiten. Moderne Programmiersprachen wie Go und Python kommen hierbei zum Einsatz und gewährleisten eine performante und flexible Umgebung. Für die Entwickler-Community stehen Skripte und Tools bereit, die die Einrichtung von Entwicklungsumgebungen sowie das Testen der einzelnen Module erleichtern. So können einzelne Serverbestandteile isoliert lokal laufen und auf Herz und Nieren geprüft werden. Cron-basierte Wartungsskripte helfen bei der automatischen Bereinigung veralteter Logs und temporärer Dateien, was den Betrieb langfristig stabil hält.

Die Integration all dieser Komponenten in einem privat betriebenen Server bringt viele Vorteile mit sich: Erhöhte Kontrolle über Ressourcen, kürzere Wartezeiten für Experimente, bessere Planbarkeit und Schutz sensibler Quantenalgorithmen, die nicht auf fremden Servern verbleiben sollen. Außerdem werden persönliche Hardwarebestände besser ausgelastet und kleinere Teams profitieren von einer zentralisierten Plattform. Durch die Offenheit des Projekts können Anwender auch aktiv zur Weiterentwicklung beitragen. Bugs melden, neue Plugins vorschlagen oder Code beitragen ermöglichen eine lebendige Gemeinschaft rund um die lokalen Quantum-Computing-Server. Neben der reinen Nutzung als Wissenschafts-Tool eignet sich die Plattform ebenso für Trainings und Lehrzwecke.

Studierende und Interessierte erhalten Zugang zu realitätsnahen Quantencomputersimulationen, ohne sich auf externe Ressourcen verlassen zu müssen. Ein Quantum-Computing-Server ist somit eine Schlüsselkomponente, um das Potenzial der Quantentechnologie breit verfügbar zu machen. Er bringt wissenschaftliche Freiheit zurück und senkt Eintrittsbarrieren für den Zugang zu fortschrittlichen Berechnungsmethoden. Dabei ist die technische Infrastruktur so gestaltet, dass sie auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten werden kann. Von kleinen privaten Laboren bis hin zu Einrichtungen mit höherem Bedarf an skalierbaren und sicheren Quantencomputing-Umgebungen.

Das Zeitalter der Quantencomputer wird durch solche innovativen Lösungen deutlich greifbarer. Weg von theoretischen Möglichkeiten hin zu praxistauglichen Instrumenten, die im eigenen Netzwerk nutzbar sind. Der Quantum-Computing-Server verknüpft dabei modernste Kommunikationsprotokolle, vielseitige Software-Architekturen und bewährte Systemkonzepte, um den komplexen Anforderungen der Quanteninformatik gerecht zu werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein selbst eingerichteter Quantum-Computing-Server viele Herausforderungen löst, mit denen Wissenschaftler bei der aktuellen Quantenforschung konfrontiert sind. Er bietet Flexibilität, Sicherheit, Effizienz und vor allem eine unmittelbare Möglichkeit, Quantenexperimente selbstständig, zeitnah und zuverlässig durchzuführen.

Ob als Forschungsinstrument, Lernplattform oder technische Spielwiese – die lokale Serverinfrastruktur für Quantenexperimente ist ein zukunftsweisender Ansatz, der die nächste Generation der Quanteninformatik maßgeblich mitgestaltet.