In den letzten Jahren hat sich die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Softwareentwicklung rasant entwickelt. Programme wie ChatGPT, Claude oder Cursor bieten Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit, sich bei der Codeerstellung, Fehlerbehebung und Dokumentation unterstützen zu lassen. Doch wie revolutionär sind diese Tools tatsächlich? Ein Dialog zwischen den beiden Programmierern Ned und Abel zeigt auf faszinierende Weise, wie Agentic Coding – das bewusste, agentenbasierte Arbeiten mit KI – nicht nur die Produktivität steigern kann, sondern auch ein neues Mindset erfordert. Ned steht zu Beginn des Gesprächs der KI-Codeunterstützung skeptisch gegenüber. Er erinnert sich daran, wie ein Modell versuchte, XML mit Regex zu parsen und nur problematischen Code lieferte.

Abel dagegen hat eine andere Perspektive entwickelt. Für ihn sind die durch KI erzeugten Fehler keine unlösbaren Probleme, sondern Puzzleteile, die es zu verstehen gilt. Statt aufzugeben, stellt er Fragen wie: „Warum lief der Code schief? Was hätte ich anders formulieren müssen?“ Dieses Umdenken markiert den Kern dessen, was Agentic Coding ausmacht. Agentic Coding ist kein magischer Prozess, bei dem die KI selbstständig perfekte Software erzeugt. Vielmehr gleicht die Zusammenarbeit eher dem Umgang mit einem sehr wissbegierigen, aber auch leicht chaotischen Praktikanten, der spezifische Anleitung braucht, laufend Rückmeldung erfordert und nicht selten Fehler macht.

Das Erfolgsrezept liegt darin, klare und präzise Anweisungen zu geben, den Prompt – also die Eingabe an die KI – sorgfältig zu optimieren und die generierten Ergebnisse gewissenhaft zu überprüfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der sogenannte Default Prompt beziehungsweise die Standardanweisung, die zu jeder Sitzung hinzugefügt wird. Unterschiedliche Tools nennen dieses Feature verschieden, etwa CLAUDE.md bei Claude oder „Rules“ bei Cursor. Durch das Einpflegen von projektspezifischen Regeln, wie etwa dem Hinweis, dass das Projekt mit uv gemanagt wird und daher Paketinstallationen nur über uv add erfolgen sollten, wird der KI-Kontext klarer und unnötige Fehler können vermieden werden.

Dieses einfache Mittel wird oft unterschätzt, macht aber einen enormen Unterschied in der Zusammenarbeit. Gerade bei modernen und komplexen Codebasen reicht es nicht aus, der KI nur vage Anweisungen zu geben. Ein detailliertes Verständnis der Anforderungen, eine umfassende Kontextbereitstellung mit Design-Dokumenten, Architekturübersichten, Library-Dokumentationen oder API-Spezifikationen sind für ein erfolgreiches Agentic Coding unerlässlich. Das Einfügen dieser Informationen in den Kontext der KI erinnert an das Briefing eines menschlichen Praktikanten – ohne ausreichende Informationen kann kein Entwickler den Erwartungen gerecht werden. Eine Herausforderung, die Ned anfänglich erlebt, ist die Tendenz der KI, Funktionen zu erfinden, die gar nicht existieren.

Hier hilft ein proaktives Vorgehen, bei dem Tools wie Autovervollständigung, Type-Checker und Linter in den Workflow integriert werden, um die KI durch Rückmeldungen zu korrigieren und zu steuern. Durch sogenannte Plugins oder Scripte kann die KI sogar angewiesen werden, nach jeder Codeänderung automatisiert Tests und Checks auszuführen, was die Codequalität verbessert und Fehler frühzeitig entdeckt. Entgegen populärer Vorstellungen sind diese KI-Tools keine vollautomatischen Alleskönner, sondern Arbeitswerkzeuge, die eine enge Interaktion und ständige Anleitung erfordern. Die Rolle des Entwicklers verlagert sich somit vom primären Codenschreiber hin zum aufmerksamen Reviewer, Supervisor und Regisseur des Codeerstellungsprozesses. Es erwächst eine enge Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine, bei der der Programmierer Ziele vorgibt, Entscheidungen trifft und die Qualität sichert.

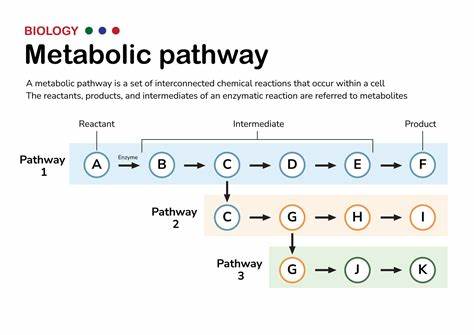

Ein besonders spannender Aspekt des Agentic Codings ist die parallele Nutzung mehrerer KI-Agenten. Während eine Aufgabe viel Kontext und intensive Kommunikation benötigt, können andere, einfachere Aufgaben gleichzeitig von weiteren Agenten bearbeitet werden. Dieses Multiprocessing ähnelt der Arbeit in Teams oder der Aufgabenverteilung unter mehreren Mitarbeitern. Die Herausforderung liegt dabei in der Organisation und Konfliktvermeidung, etwa durch die Verwendung von Git Worktrees oder temporären Dateien, die nach Abschluss der Einzelschritte wieder zusammengeführt werden. Die Umstellung auf solche Agentic-Coding-Workflows bedeutet eine tiefgreifende Veränderung in der Softwareentwicklung.

Für viele erfahrene Entwickler kann es schwierig sein, gewohnte Arbeitsweisen abzulegen und sich an dieses neue Paradigma anzupassen. Doch ähnlich wie bei der Einführung höherer Programmiersprachen einst das Assembly-Specialisten ihre Rolle veränderten, so fordert Agentic Coding flexibelere Denkweisen und neue Fähigkeiten im Umgang mit KI. Mit dem starken Wachstum der Kontextgrößen, wie dem erst vor Kurzem veröffentlichten Gemini-Modell mit zwei Millionen Token, eröffnen sich weitere Möglichkeiten, dem KI-Agenten umfangreiche Informationen bereitzustellen. Die bisherigen Limitierungen verschwinden zunehmend, sodass zukünftig auch sehr umfangreiche Design-Dokumente, Spezifikationen und Anforderungen in einem einzigen Arbeitsschritt verarbeitet werden können. Der pragmatische Nutzen von Agentic Coding liegt dabei nicht nur in Zeitersparnis, sondern auch in einer qualitativen Verbesserung der Arbeit.

Durch die Unterstützung bei repetitiven Programmieraufgaben, Refactorings oder der Fehleranalyse bleibt mehr Zeit für kreative und konzeptionelle Tätigkeiten. Gerade bei der schnellen Validierung zahlreicher Hypothesen und Ideen zeigt sich die Stärke der KI als leistungsfähiger Experimentierpartner. Allerdings ist der zunehmende Einsatz von KI-Technologien in der Softwareentwicklung nicht unumstritten. Einige Entwickler befürchten, dass sie durch die Automatisierung wertvolles Wissen verlieren oder an Bedeutung einbüßen. Doch Agentic Coding zeigt, dass statt eines einfachen Verlustes komplexere Veränderungsprozesse stattfinden.

Programmierer investieren weniger Zeit in das Schreiben von Code und mehr Zeit in Planung, Design und Qualitätssicherung, was neue Denkweisen und Fähigkeiten erfordert. Im Endeffekt ist Agentic Coding kein Allheilmittel, sondern eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, diese Tools nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu betrachten – und vor allem in den bewussten Einsatz von präzise formulierten Prompts, die umfangreiche Kontextinformationen enthalten. Die Zukunft des Programmierens wird sich stark durch solche KI-gestützten Workflows prägen. Entwicklerinnen und Entwickler, die bereit sind, sich auf diese neue Arbeitsweise einzulassen, werden zu den Gewinnern zählen.