Zeit ist eine zentrale Größe in der digitalen Welt. Ob Betriebssysteme, Programme, Netzwerke oder eingebettete Systeme – überall wird Zeit erfasst, berechnet und genutzt. Doch die Art und Weise, wie Zeit in Computern dargestellt und gespeichert wird, ist anfällig für Fehler, die als Zeitformatierungs- und Speicherfehler bekannt sind. Diese Fehler resultieren meist aus der begrenzten Kapazität von Datenfeldern, falschen Algorithmen oder unzureichenden Voraussichten beim Programmieren. In der Folge kann es zu Systemabstürzen, Fehlfunktionen und Datenverlust kommen, die bis in kritische Infrastrukturen hineinreichen können.

Der bekannteste Fall ist das Jahr-2000-Problem (Y2K), aber darunter verbirgt sich eine Vielzahl weiterer Zeitfehler, die in den letzten Jahrzehnten aufgetreten sind und auch in Zukunft auftreten werden. Ein Blick zurück zeigt, dass Zeitfehler bereits in frühen Computersystemen existierten. Das Problem 1975, genannt DATE75, trat in DEC PDP-10 Computern auf, die für Datumsangaben nur 12 Bit verwendeten und damit ein begrenztes Datumsfeld hatten. Dieses Feld konnte nur Daten bis Anfang 1975 korrekt darstellen, wonach es zu einem Überlauf kam. Der Versuch, das Problem durch Hinzunahme weiterer Bits zu beheben, brachte eigene Komplikationen mit sich, da andere Softwareteile diese Bits anders verwendeten.

Solche frühen Bugs beleuchten, wie eng Designentscheidungen und Systemkompatibilität bei der Zeitdarstellung verflochten sind und wie schwer nachträgliche Korrekturen werden können. In den 1970er und 1980er Jahren blieben Zeitfehler ein Thema. Systeme wie das OS/8-Betriebssystem für den PDP-8 nutzten nur drei Bit für die Jahreszahl, wodurch nur die Jahre 1970 bis 1977 dargestellt werden konnten. Solche Beschränkungen spiegeln die damaligen Hardwarekapazitäten und die Softwareentwicklungsphilosophie wider – Effizienz wurde oft über zukünftige Skalierbarkeit priorisiert. Die Folgen waren zwar nicht oft katastrophal, dennoch mussten diese Limitierungen bei Weiterentwicklungen berücksichtig werden.

Ein besonders kurioser Fehler trat 1993 bei einigen Computerspielen von Sierra Entertainment auf. Diese Spiele auf dem Classic Mac OS begannen ab einem bestimmten Datum einzufrieren, weil eine interne Zeitberechnung einen Überlauf verursachte. Die Apple-Systemzeit wurde seit 1904 gezählt und für die Verzögerungsberechnung durch 12 Stunden geteilt. Die dabei auftretenden Überlaufbedingungen wurden von der Hardware erkannt, jedoch vom Software-Interpreter ignoriert, was zu falschen Zeitverzögerungen und somit zum Einfrieren führte. Erst Jahre später wurde dieser Bug wieder relevant und erforderte weitere Patches.

Im Bereich der globalen Navigationstechnologie ist die GPS-Wochennummernrollover-Problematik von großer Bedeutung. GPS-Zeit wird in Wochen und Wochentagen übertragen, wobei die Wochennummer nur zehn Bit hat und damit alle 1024 Wochen (rund 19,6 Jahre) zurückgesetzt wird. Das erste Ereignis dieses Rollovers fand 1999 statt, das zweite 2019 und ein weiteres ist für 2038 geplant. Ohne richtige Berücksichtigung führt diese Zählweise zu falschen Daten, was zum Beispiel bei GPS-basierten Systemen erheblichen Schaden anrichten kann. Daher wurden modernisierte GPS-Nachrichten entwickelt, die mit 13 Bit eine Wiederholung der Zählung erst nach 157 Jahren verursachen.

Der berühmteste Datumsfehler, das Jahr-2000-Problem, entstand aus der Praxis, bei der Jahresdarstellung nur die letzten zwei Stellen zu speichern. Somit wurde das Jahr 2000 nicht von 1900 unterschieden. Die Folge konnte sein, dass Programme falsche Zeitvergleiche durchführen, Berechnungen scheitern oder Systeme abstürzen. Diese Problematik führte weltweit zu enormen Vorbereitungen und Investitionen. Zwar traten gravierende Ausfälle meist nicht ein, doch das Y2K-Problem ist ein eindringliches Beispiel, wie Zeitformatierungsfehler große gesellschaftliche Auswirkungen haben können.

Auch nach dem Jahr 2000 blieben Zeitfehler nicht aus. Bereits im Jahr 2007 kam es im Zusammenhang mit den oben erwähnten Sierra-Spielen erneut zu Einfriervorgängen, die auf die ursprünglichen Überlaufprobleme zurückzuführen waren. Das Jahr 2010 brachte sogenannte Y2K+10-Probleme, bei denen durch Verwechslung von hexadezimaler und BCD-Zahlenkodierung Datumswerte falsch interpretiert wurden. Dies betraf unter anderem SMS-Protokolle und führte zu fehlerhaften Datumsmeldungen auf mobilen Geräten sowie Problemen bei elektronischen Zahlungssystemen. Das Jahr 2011 hatte seine Besonderheiten: Taiwan verwendet den Minguo-Kalender, der 1912 als Jahr 1 zählt.

Das Jahr 2011 entspricht somit dem Jahr 100 im Minguo-Kalender, was bei Programmen mit zweistelliger Jahreszahldarstellung zu Verwirrungen und fehlerhaften Ausgaben führte. Solche kulturellen und regionalen Besonderheiten bei Zeitrechnungen sind oft schwer zu berücksichtigen und können zu unerwarteten Fehlern führen. Im Weltraumbereich wurde 2013 das Raumgerät der Deep Impact-Mission aufgrund eines Zeitstempel-Überlaufs außer Betrieb gesetzt. Die Mission nutzte einen 32-Bit-Zeitstempel, der nach einer bestimmten Anzahl von Zehntelsekunden seit dem Jahr 2000 überlief. Dieser technische Umstand führte letztendlich zum Datenverlust und Abbruch der Kommunikation.

Moderne Technik steckt weiterhin voller Zeitfehler. So sorgte 2019 nicht nur das zweite GPS-Wochennummern-Rollover für Probleme bei GPS-gesteuerten Teleskopen, sondern auch der japanische Kalenderwechsel – die Abdankung von Kaiser Akihito und der Beginn der Reiwa-Ära – brachte Herausforderungen mit sich. Viele Softwaresysteme waren nicht auf eine neue Ära vorbereitet und mussten kurzfristig angepasst werden. Die frühen 2020er Jahre führen Zeitformatierungsfehler in weiteren Formen fort. Bekannte Computerspiele wie WWE 2K20 und Star Wars Jedi: Fallen Order stürzten aufgrund von fehlerhaften Jahreswerten direkt am Jahresanfang 2020 ab.

Auch in der realen Welt verursachten Parkautomaten in New York und Kassensysteme in Polen Schwierigkeiten, weil sie das Jahr 2020 nicht korrekt verarbeiteten. Solche Fehler zeigen, wie eng Zeitdaten mit der Funktionalität alltäglicher Geräte verknüpft sind. Nicht zu vernachlässigen sind Bugs, die in Hardware fest verankert sind. So erfüllte die DS3231 Echtzeituhr (RTC) ihre Zeitfunktion nicht korrekt aufgrund eines Problems im Jahr 2100, welches ein Schaltjahrsproblem betrifft. Ebenso stößt Microsofts Windows-Systemzeit mit 32-Bit-Werten 2038 an eine bedeutende Grenze, die den sogenannten Year-2038-Bug verursacht.

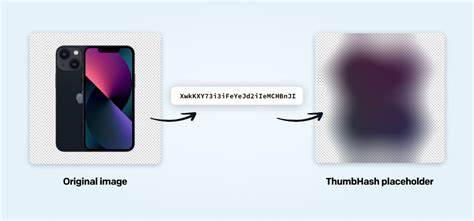

Diese Problematik betrifft zahlreiche Systeme, da viele Zeitstempel noch mit 32-Bit-Signed-Integern gespeichert werden, die bei Überschreitung Werte zurücksetzen oder Fehler erzeugen. Auch technische Plattformen wie Arduino, die in der Embedded-Welt verbreitet sind, kennen ihre Zeitgrenzen: Die millis()-Funktion läuft nach knapp 49 Tagen durch Überlauf zurück auf Null, was sorgfältige Programmierung erfordert, um Systemausfälle zu vermeiden. Ähnlich musste Boeing bei der 787 Dreamliner-Flotte eingreifen, um Zeitüberlauf-Bugs bei System-Run-Zeiten zu beheben, die nach rund 248 Tagen zu elektrischen Problemen führen konnten. Langfristige Probleme wie das Ende des 7-Bit-Jahreszähler 2028 in manchen Systemen oder das FAT-Dateisystem, das im Jahr 2107 seine Grenzen erreicht, stellen weitere Herausforderungen für die Softwareentwicklung dar. Noch entfernte Ereignisse wie das Jahr 292 Milliarden, bis zu dem 64-Bit-Unixzeiten funktionieren, zeigen die Schutzdauer solcher Zeitsysteme, die irgendwo technisch begrenzt sind.

Eine besondere kulturelle Dimension entfaltet die Datumsdarstellung in verschiedenen Kalendern. Beispielhaft ist der japanische Kalender, dessen emeritierter Kaiserwechsel 2019 neue Ära-Bezeichnungen notwendig machte, aber auch Minguo und andere Systeme, die nicht auf westliche Gregorianische Maße zurückgreifen. Solche Besonderheiten müssen in internationalen und multikulturellen Anwendungen berücksichtigt werden, um Fehler zu vermeiden. Die Zukunft wird neue Zeitformatierungs- und Speicherfehler bereithalten: Neben den aufgezählten rollover-Problemen bei GPS und Unix-Zeit gibt es unzählige Dateisysteme, Protokolle und Anwendungen, die ihre eigene interne Zeitlogik haben und teilweise noch heute auf veralteten Datenrepräsentationen basieren. Es ist wichtig, bei der Softwareentwicklung eine zukunftssichere Zeithandhabung zu implementieren und bestehende Systeme rechtzeitig zu patchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zeitformatierungs- und Speicherfehler eine anhaltende Herausforderung für die gesamte IT-Branche darstellen. Vom Mikrocontroller bis zum Weltraumflugzeug benötigt es präzise, robuste und flexible Zeitlösungen, die auch in extremen Zukunftsszenarien funktionieren. Das Bewusstsein für historische Fehler und die vorausschauende Planung heutiger Systeme sind entscheidend, um die Kontinuität von Anwendungen und Infrastruktur aufrechtzuerhalten. In der digitalen Zeitrechnung bleibt Zeit selbst also ein kritisches und sensibles Gut.