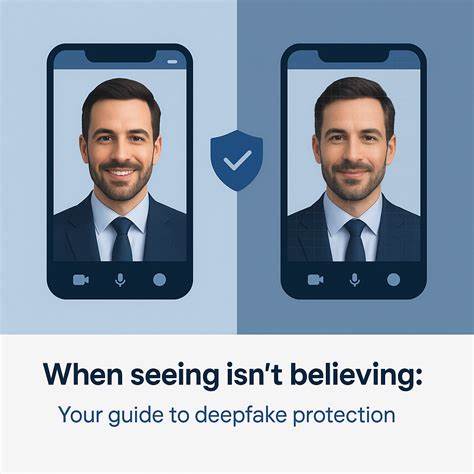

In der heutigen vernetzten Welt, in der künstliche Intelligenz in immer mehr Lebensbereichen Einzug hält, gewinnt ein Phänomen zunehmend an Bedeutung: Deepfakes. Diese hochentwickelten digitalen Fälschungen verändern die Art und Weise, wie wir Informationen auf Bildern, Videos oder in Audioinhalten wahrnehmen und hinterfragen. Deepfakes sind nicht länger ein abstraktes Konzept, das nur Experten oder Filmproduzenten betrifft – sie beeinflussen zunehmend den Alltag und bergen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen erhebliche Risiken. Um sich in einer Zeit, in der das Wahrgenommene nicht immer mit der Realität übereinstimmt, sicher zu bewegen, ist ein grundlegendes Verständnis von Deepfake-Technologie und deren Auswirkungen unerlässlich. Ein genauer Blick darauf, wie Deepfakes funktionieren, welche Gefahren von ihnen ausgehen und welche Schutzmaßnahmen sinnvoll sind, hilft dabei, sich vor digitaler Täuschung zu schützen.

Deepfakes sind digitale Medieninhalte, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erzeugt oder manipuliert werden, sodass sie authentisch wirken, obwohl sie es nicht sind. Dabei können Videos, Bilder oder Audioaufnahmen so verändert werden, dass sie eine Person zeigen oder klingen lassen, als würde sie etwas sagen oder tun, was tatsächlich nie stattgefunden hat. Der Begriff Deepfake setzt sich zusammen aus „Deep Learning“, einer Form der künstlichen Intelligenz, und „Fake“, was Fälschung bedeutet. Die Technologie basiert darauf, dass Algorithmen große Mengen an Bild- und Tonmaterial analysieren, um charakteristische Merkmale einer Person zu erlernen und auf andere Medien anzuwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Manipulationen, die oft sichtbare Spuren hinterlassen, sind Deepfakes mittlerweile so ausgereift, dass sie selbst für geübte Beobachter kaum noch zu erkennen sind.

Wie entstehen diese digitalen Täuschungen genau? Die Erstellung eines Deepfakes beginnt mit der Sammlung von Daten – dazu gehören Fotos, Videos oder Tonaufnahmen der Zielperson. Diese werden von einem KI-System intensiv analysiert, um die typischen Bewegungen, Mimiken und Klangfarben zu erfassen. Anschließend nutzt die KI dieses Wissen, um neue, künstliche Inhalte zu generieren, die täuschend echt wirken und zum Beispiel eine Person in einer Videoaufnahme scheinbar etwas sagen oder tun lassen, was sie in Wirklichkeit nie gesagt oder getan hat. Dabei kommen verschiedene technische Verfahren zum Einsatz. Besonders verbreitet sind Generative Adversarial Networks (GANs), bei denen zwei künstliche Intelligenzen gegeneinander „wettstreiten“: Während eine die Fälschungen erzeugt, versucht die andere diese zu erkennen.

Durch diesen Wettbewerb werden die erzeugten Deepfakes immer realistischer. Eine weitere Methode sind Autoencoder, die Gesichter verschlüsseln, um sie anschließend mit anderen Bildern zu kombinieren und so täuschend echte Gesichtsüberlagerungen zu schaffen. Die Entwicklung von Deepfake-Technologien schreitet rasant voran. Während in der Vergangenheit für die Erstellung von gefälschten Inhalten noch umfangreiche Aufnahmen oder technisches Fachwissen notwendig waren, genügt heute oft schon eine kleine Anzahl von Fotos oder wenige Minuten Sprachaufnahmen, um eine hochqualitative Fälschung herzustellen. Zudem sind viele der benötigten Programme und Apps inzwischen für Jedermann frei zugänglich, was den Missbrauch zusätzlich erleichtert.

Die beeindruckende Qualität von Deepfakes führt dazu, dass klassische Auffälligkeiten wie unnatürliches Blinzeln oder schlechte Lippenbewegungen kaum noch zu erkennen sind. Dies erhöht die Gefahren, denn Täuschungen werden leichter geglaubt und verbreiten sich schneller. Die Auswirkungen von Deepfakes sind vielfältig und betreffen nicht nur prominente Persönlichkeiten oder politische Akteure. Auch der ganz normale Alltag von Privatpersonen kann durch solche Fälschungen erheblich beeinträchtigt werden. So sind Fälle von finanziellen Betrügereien dokumentiert, bei denen Kriminelle mit gefälschten Stimmen von Verwandten oder Vorgesetzten Geldforderungen durchsetzen.

Diese Art von „Familienscams“ führt oft zu erheblichen finanziellen Schäden. Darüber hinaus können Deepfakes benutzt werden, um persönliche Beziehungen zu sabotieren, indem kompromittierende oder beleidigende Inhalte erzeugt werden, die als Beweis für Fehlverhalten erscheinen. Sogar die biometrische Identitätsprüfung ist gefährdet, denn manipulative Gesichts- oder Stimmerkennung kann den Zugang zu sensiblen Daten ermöglichen. Auf gesellschaftlicher Ebene führen Deepfakes zu einer Erosion des Vertrauens. Die steigende Zahl überzeugender Fälschungen erzeugt Unsicherheit, was wahr und was falsch ist.

Besonders in politischen Kontexten oder bei wichtigen Ereignissen wie Wahlen können Deepfakes gezielt eingesetzt werden, um Desinformation zu verbreiten und die öffentliche Meinungsbildung zu manipulieren. Das Phänomen der „Lügnerdividende“ beschreibt die Situation, in der Personen echte Aussagen oder Taten mit der Behauptung abstreiten, es handele sich um eine Deepfake-Fälschung, was die Nachweisbarkeit erschwert. Es gibt zahlreiche eindrucksvolle Beispiele, die verdeutlichen, wie Deepfakes bereits in der Praxis Schaden anrichten. So gelang es beispielsweise im Jahr 2019, durch die Nachahmung der Stimme eines CEOs einen hohen Geldbetrag zu ergaunern. Auch Unternehmen können Opfer werden, wie der Fall eines britischen Kunstgaleristen zeigt, der durch einen imitierenden Deepfake-Anruf einen hohen Verlust erlitt.

Angesichts all dieser Risiken stellt sich die Frage, wie man sich wirksam schützen kann. Das Erkennen von Deepfakes erfordert ein geschultes Auge für Details. Visuelle Auffälligkeiten wie unscharfe Übergänge an Gesichtsrändern, unnatürliches Blinzeln oder unpassende Beleuchtung können Indikatoren sein. Auch der auditiven Kontrolle kommt große Bedeutung zu: Künstlich anmutende Sprachrhythmen, stimmliche Ungereimtheiten oder unregelmäßige Atemgeräusche deuten auf Manipulation hin. Kritisch zu hinterfragen ist zudem der Kontext: Wirkt die Aussage untypisch für die betreffende Person oder wird ungewöhnlich dringend zu einer Handlung aufgefordert, ist Vorsicht geboten.

In der Vorsorge hilft es, überraschende oder sensible Anfragen über alternative Kommunikationswege zu verifizieren, beispielsweise durch direkten Kontakt über bekannte Telefonnummern. Die Einrichtung persönlicher Sicherheitscodes oder Verifizierungsmechanismen kann ebenfalls vor Betrugsversuchen schützen. Eine bewusste Begrenzung des eigenen digitalen Fußabdrucks, indem private Fotos und Sprachaufnahmen nur sparsam online geteilt werden, verringert die Angriffsfläche. Technische Maßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung erhöhen die Sicherheit digitaler Konten weiter. Besonders im beruflichen Umfeld sind klare interne Prozesse essenziell, um bei ungewöhnlichen Anfragen gründlich zu prüfen, bevor Handlungen erfolgen.

Mitarbeiterschulungen zu Cybergefahren, zu denen auch Deepfakes zählen, sind ein wichtiger Baustein, um die Sensibilität für diese Bedrohungen zu erhöhen. Unternehmen sollten Rückrufmechanismen etablieren, die eine Verifizierung über vertrauenswürdige Kontaktwege ermöglichen. Die Zukunft der Deepfake-Erkennung ist eng verbunden mit technologischen Innovationen. Digitale Wasserzeichen in Videoinhalten können Manipulationen sichtbar machen, während spezialisierte KI-Systeme entwickelt werden, die Deepfakes schnell und zuverlässig identifizieren. Die Implementierung digitaler Signaturen könnte in Zukunft gewährleisten, dass Inhalte eindeutig einem Urheber oder Gerät zugeordnet werden können.

Neben technischen Lösungen wird auch die Vermittlung von Medienkompetenz immer wichtiger. Eine aufgeklärte Öffentlichkeit, die digitale Inhalte kritisch hinterfragt und prüft, ist der beste Schutz gegen die Verbreitung von Täuschungen. Die digitale Welt ist geprägt von schnellen Veränderungen und Herausforderungen. Deepfakes bringen eine neue Dimension der Unsicherheit mit sich, bei der das altbekannte Sprichwort „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ mehr denn je gilt. Wer sich die Mechanismen dieser Technologie bewusstmacht, mögliche Gefahren erkennt und sich aktiv schützt, kann die Risiken minimieren und die Chancen moderner digitaler Medien nutzen.

Die Lösung liegt in einer Kombination aus technologischer Vorsicht und gesundem Menschenverstand. In einer Zeit, in der das Gesehene und Gehörte nicht automatisch der Wahrheit entspricht, ist eine sorgfältige Verifikation unverzichtbar. Das Bewusstsein über Deepfakes und eine kritische Haltung sind der Schlüssel, um auch künftig verlässliche Informationen von digitalen Täuschungen zu unterscheiden und so souverän in einer zunehmend komplexen Medienwelt zu agieren.

![Hypervisors for Isolating Malicious AIs [pdf]](/images/0E41CD39-0BDD-45F5-901D-28947E1D502A)