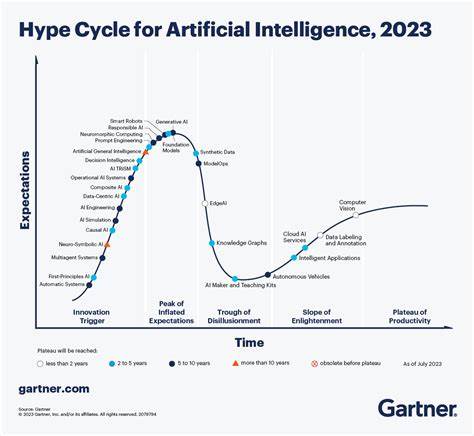

In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) Schlagzeilen dominiert und als die nächste große Revolution gepriesen wird, ist es essenziell, die zugrunde liegenden Mechanismen des Hypes zu hinterfragen. Viel mehr als eine objektive Bewertung der Technologie steht nämlich oft eine emotionale Komponente im Vordergrund: die gezielte Ausnutzung unserer tief verwurzelten Unsicherheiten. Diese strategische Vermarktung lässt uns zweifeln, ob wir heute noch mithalten, lernen oder überhaupt noch wertvoll sind als menschliche Akteure. Seit dem Start von ChatGPT und vergleichbaren Anwendungen Anfang 2023 hat die KI-Welt eine explosionsartige Aufmerksamkeit erfahren. Firmen, Medien und Anleger sehen sich einem unerwarteten Wettlauf um Innovation und öffentliche Akzeptanz gegenüber.

Was diese Begeisterung jedoch vielfach überdeckt, sind die subtilen Mittel, mit denen uns suggeriert wird, dass wir allein aufgrund unserer Fähigkeiten nicht mehr genügen. „Beschleunige deine Arbeit“, „erreiche mehr in kürzerer Zeit“ oder „überwinde deine Defizite mit KI“ sind gängige Slogans, die uns vermitteln, dass unsere natürlichen Talente und Lernkurven veraltet sind und nur durch technologische Unterstützung wettgemacht werden können. Diese Botschaften treffen vor allem Menschen, die bereits unter Impostor-Syndrom leiden oder sich in ihrem beruflichen und kreativen Schaffen hinterfragt fühlen. Die klassische Vorstellung, dass Meisterschaft und Können durch jahrelange Hingabe und Übung entstehen, verliert an Bedeutung. Stattdessen wird suggeriert, dass man sich den Schmerz mühsamer Entwicklung ersparen und direkt zum Ziel gelangen kann - aber eben nur mit Hilfe von Algorithmen.

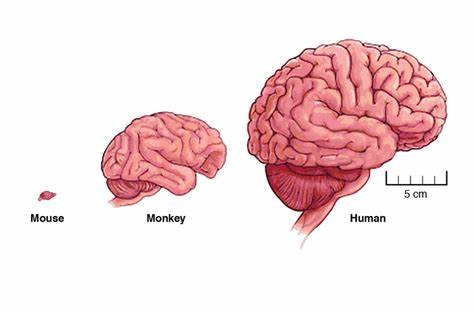

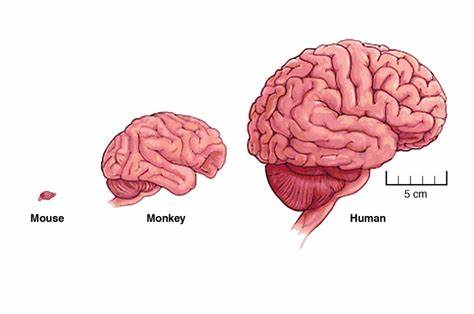

Solche Versprechen bergen eine Gefahr, die oft übersehen wird: Indem wir uns zu sehr auf KI verlassen, vermindert sich unsere Motivation, neue Fähigkeiten zu erlernen oder uns herauszufordern. Das Gehirn braucht Anreize, um zu wachsen, und wenn Aufgaben immer leichter von Maschinen übernommen werden, entsteht eine Art geistige Atrophie. Menschen, die sich dieser Dynamik hingeben, riskieren letztendlich, selbst bei grundlegendsten Tätigkeiten unsicherer und weniger kompetent zu werden. Auf der Ebene der großen Technologieunternehmen manifestiert sich ebenfalls eine vergleichbare Unsicherheit. Niemand möchte den Anschluss an den rasanten Fortschritt verlieren - das Scheitern von einstigen Branchenriesen wie Nokia oder Blackberry dient hierbei als mahnendes Beispiel.

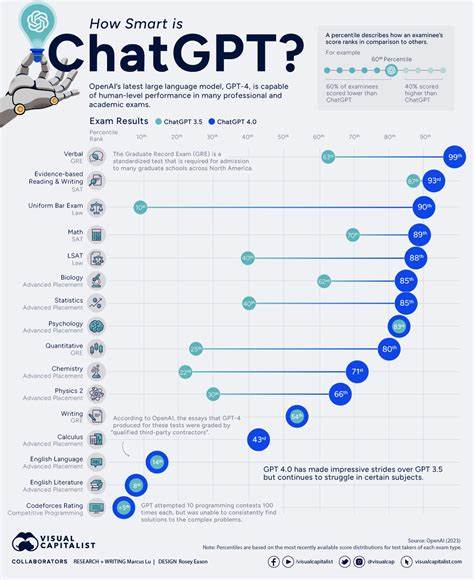

Gleichzeitig empfinden viele Führungskräfte den Drang, Innovationsführerschaft zu demonstrieren, um Investoren zu überzeugen und die eigene Marktposition zu sichern. Daraus ergeben sich teils überzogene Erwartungen und eine massive Werbeschlacht, die den Eindruck erweckt, ohne KI-Unterstützung sei man verloren. Dieses narrative Spannungsfeld schafft eine Art paradoxale Situation in Gesellschaft und Wirtschaft. Einerseits werden KI-Systeme als revolutionär dargestellt, die alle bisherigen Grenzen sprengen und menschliche Arbeitskraft in großem Maß ersetzen sollen. Andererseits spiegeln sie bereits existierende menschliche Leistungen wider, denn KIs basieren auf jahrtausendelanger gesammelter menschlicher Erfahrung und schöpfen aus dem kollektiven Wissensschatz der Menschheit.

In Wahrheit sind heutige KI-Modelle Werkzeuge, die unsere bestehenden Fähigkeiten ergänzen, aber keineswegs ersetzen. Ein besonders heikles Thema ist der Einfluss der KI auf kreative Prozesse. Ob beim Schreiben eines Textes, Programmieren oder Erstellen von Kunstwerken – es liegt in der Natur des Menschen, sich durch diese Aktivitäten auszudrücken und Identität zu formen. Wer sich jedoch zunehmend auf KI-generierte Inhalte verlässt, kann gerade diesen Ausdruck der Individualität und das Gefühl des persönlichen Wachstums verlieren. Es entsteht ein Dilemma: Die Abhängigkeit von vorgefertigten Lösungen kann einerseits den Output beschleunigen, andererseits langfristig die eigene Kreativität und Authentizität beeinträchtigen.

Ergänzend dazu gibt es kritische Stimmen, die auf die Qualität des von KIs produzierten Materials hinweisen. Oft wirken die Ergebnisse oberflächlich, greifen bekannte Muster auf und sind einem Plagiat nicht unähnlich. Die Tiefe und Originalität, die Menschen durch Reflektion, jahrelanges Lernen und persönliche Erfahrungen entwickeln, können Maschinen nicht ersetzen. Dies zeigt sich besonders beim Programmieren: Die automatische Generierung von Code erleichtert zwar gewisse Abläufe, doch Kontrolle, Sicherheit und das Verstehen komplexer Zusammenhänge bleiben Aufgabe des Menschen. Diese Diskrepanz weist darauf hin, dass unser Umgang mit KI-Technologien wohlüberlegt sein muss.

Wer ausschließlich auf Automatisierung setzt, opfert mittelfristig die eigene Kompetenzentwicklung und riskiert, im „Technologiewettlauf“ den Anschluss zu verlieren. Der Schlüssel liegt in einer Balance, bei der KI als unterstützendes Werkzeug genutzt wird, ohne die eigene Motivation und den Erwerb von Fähigkeiten aufzugeben. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die gesellschaftliche Folge, wenn wir den Glauben an den eigenen Wert verlieren. Die Furcht, durch Maschinen überflüssig zu werden, erzeugt Ängste, die Unternehmen und Technologieanbieter zu ihrem Vorteil instrumentalisiert haben. Das Gefühl, nicht mehr „gut genug“ zu sein, erzeugt eine Nachfrage nach immer neuen KI-Lösungen, die vermeintlich diese Defizite wettmachen.

Dieses Wirtschaftssystem nährt sich von der Angst und Unsicherheit seiner Nutzer - eine gefährliche Spirale, die das menschliche Selbstvertrauen beeinträchtigt und langfristig zu Abhängigkeit führen kann. Ernsthafte Überlegungen sollten auch die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt beinhalten. Sollte der technologische Fortschritt tatsächlich zu einem massiven Ersatz menschlicher Arbeitskraft führen, stellt sich unmittelbar die Frage nach den sozioökonomischen Folgen. Die Diskussion über Konzepte wie das Bedingungslose Grundeinkommen gewinnt zunehmend an Relevanz. Trotzdem ist unklar, ob und wie Unternehmen und Politik dieser Herausforderung begegnen werden.

Die derzeitigen Entwicklungen erwecken eher den Eindruck, dass Profitmaximierung vor soziale Verantwortung gestellt wird. Was bedeutet all das nun für den einzelnen Nutzer? Die Antwort liegt in bewusster Medienkompetenz und kritischem Umgang mit KI-Angeboten. Es gilt, sich nicht von Verkürzungen der Eigenleistung und vom Wunsch nach sofortiger Perfektion verführen zu lassen. Stattdessen ist es sinnvoll, KI als Werkzeug zu verstehen, das die eigene Arbeit ergänzt und Raum für Wachstum und Lernprozesse schafft. Nichts ersetzt die Erfahrung, die eigene Stimme und das persönliche Engagement – weder Maschinen noch Algorithmen.

Aus historischer Perspektive hat sich die Menschheit immer dadurch hervorgetan, Grenzen zu überwinden und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Technologien wurden stets eingesetzt, um komplexe Aufgaben zu erleichtern, doch nie, um menschliche Anstrengung komplett zu eliminieren. KI bildet hierbei keine Ausnahme und es liegt an uns, diesen Fortschritt als Chance zu begreifen – ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben oder die eigene Entwicklung aufzugeben. Abschließend lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und sich die Konsequenzen unserer Entscheidungen vor Augen zu führen. Der KI-Hype mag momentan groß sein, doch er darf nicht blind machen für die subtile Psychologie hinter der Marketingmaschinerie.

Sich selbst als wertvollen Akteur mit eigenen Fähigkeiten zu erkennen, ist ein wichtiger Pfeiler für eine produktive Zukunft neben und mit der Künstlichen Intelligenz. Wer sich wahre Meisterschaft erarbeiten möchte, sollte nicht die vermeintlichen Abkürzungen nutzen, die uns Angst machen, sondern den langen Weg des Lernens mit Mut und Ausdauer gehen. Nur so lässt sich vermeiden, dass die digitale Welt eines Tages von Inhalten dominiert wird, die nicht das Ergebnis menschlichen Denkens und Schaffens sind, sondern von seelenlosen Algorithmen erzeugt werden. Die Zukunft von Kreativität, Arbeit und Gesellschaft hängt maßgeblich davon ab, wie wir diese Balance meistern – und unsere Selbstzweifel nicht zur Schwäche werden lassen.