Querschnittslähmungen stellen eine der größten medizinischen Herausforderungen dar, da sie die Kommunikation zwischen dem Gehirn und den Körperstellen unterhalb der Verletzung blockieren und somit Bewegungsunfähigkeit verursachen. Forscher am McKelvey School of Engineering der Washington University in St. Louis, unter der Leitung von Ismael Seáñez, haben eine vielversprechende technologische Lösung entwickelt, die darauf abzielt, diese unterbrochene Verbindung mittels eines innovativen Gehirn-Decoders und transkutaner Wirbelsäulenstimulation wiederherzustellen. Diese Entwicklung eröffnet neue Horizonte in der neurologischen Rehabilitation und könnte langfristig die Lebensqualität von Patienten mit Rückenmarksverletzungen drastisch verbessern. Die Grundlage dieser Technologie beruht auf der Fähigkeit, Gehirnwellen durch Elektroenzephalographie (EEG) zu messen, ohne dass invasive Eingriffe nötig sind.

In einer bahnbrechenden Studie wurden 17 gesunde Probanden mit einer speziellen Kappe ausgestattet, die ihre Hirnaktivität erfasste. Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Beine entweder aktiv zu bewegen oder sich lediglich vorzustellen, das Bein zu bewegen. Auf Basis dieser Daten erzeugte der entwickelte Decoder ein Modell, das die Hirnsignale sowohl bei tatsächlicher Bewegung als auch bei der reinen Vorstellung von Bewegung erkennen und interpretieren kann. Das Besondere an diesem Ansatz liegt darin, dass die neuronalen Muster von realer und vorgestellter Bewegung sehr ähnlich sind. Diese Erkenntnis ist besonders wichtig für Patienten mit Querschnittslähmung, die ihre Beine nicht mehr aktiv bewegen können.

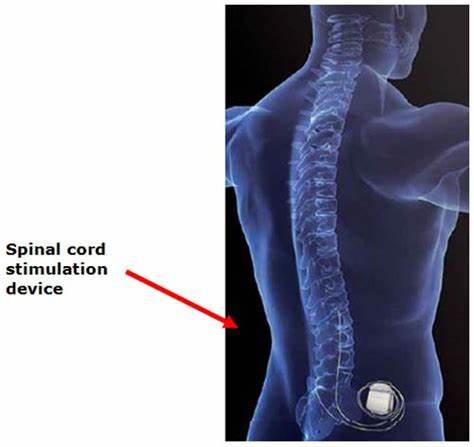

Durch das Training des Decoders mit Vorstellungen von Bewegung kann das System trotzdem lernen, die „Bewegungsabsicht“ aus dem Gehirn abzuleiten, auch wenn keine physische Bewegung stattfindet. Für die Patienten wird dann die transkutane Wirbelsäulenstimulation verwendet, die durch äußere elektrische Impulse gezielt bestimmte Bereiche der Wirbelsäule aktiviert. Diese Stimulation kann die Ruhefunktionen der Nervenzellen unterhalb der Verletzungsstelle unterstützen und die motorische Kontrolle verbessern. Durch die Verknüpfung des Gehirn-Decoders mit der Wirbelsäulenstimulation entsteht eine komplexe Schnittstelle, die selbstgesteuerte Bewegung wieder möglich machen könnte. Die nicht-invasive Natur dieser Methode bringt einen großen Vorteil für zukünftige klinische Anwendungen mit sich, da sie keine Operationen oder Implantate erfordert.

Dies macht das Verfahren sicherer, kostengünstiger und für eine größere Patientenzahl leichter zugänglich. Zudem minimiert es Risiken wie Infektionen oder Fehlfunktionen, die bei invasiven Verfahren stets ein Problem darstellen. Ein weiteres Ziel der Forscher ist die Entwicklung eines „allgemeinen“ Decoders. Während das System bisher individuell für jede Person trainiert wurde, soll es in Zukunft möglich sein, einen universellen Decoder zu entwickeln, der ohne umfangreiche Personalisierung funktioniert. Dies würde die Anwendung in klinischen Umgebungen erheblich vereinfachen und die Verbreitung der Technik fördern.

Die Arbeit von Ismael Seáñez und seinem Team ist ein Beispiel für die enge Verzahnung von Neurowissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Medizin. Die Kombination aus EEG-Analyse, künstlicher Intelligenz und gezielter elektrischer Stimulation demonstriert den Fortschritt moderner Neurotechnologie und ihre Fähigkeit, komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Zahlreiche Institutionen haben dieses Forschungsprojekt unterstützt, unter anderem das National Institutes of Health sowie die Abteilungen für Biomedizinische Technik und Neurochirurgie an der Washington University. Die Bedeutung dieser Arbeit wurde zuletzt in der Fachzeitschrift Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation veröffentlicht und hat in der internationalen Wissenschaftsgemeinde große Beachtung gefunden. Aus medizinischer Sicht kann diese neue Therapiemöglichkeit das Leben von Menschen mit Rückenmarksverletzungen nachhaltig verändern.

Die Wiedererlangung motorischer Kontrolle, auch wenn zunächst nur in einzelnen Gelenken, bedeutet ein enormes Plus an Selbstständigkeit und Lebensqualität. Patienten, die bislang auf fremde Hilfe angewiesen waren, könnten durch regelmäßige Nutzung dieser Technologie künftig größere Bewegungsfähigkeiten zurückgewinnen. Darüber hinaus eröffnet die Forschung Potenziale für andere Erkrankungen des Nervensystems, bei denen die motorische Kommunikation gestört ist. Schlaganfallpatienten oder Menschen mit neurodegenerativen Krankheiten könnten in Zukunft ebenfalls von adaptiven Gehirn-Decoder-Systemen profitieren, die perverlinkte Stimulationen ermöglichen. Die Kombination von Bewegungsvorstellung und realer Muskelaktivierung als Trainingsbasis für Gehirn-Decoder ist eine intelligente Strategie, die das natürliche Zusammenspiel von Gehirn und Körper nutzt.

![Teaching practical applications of AI to non-technical business students [video]](/images/A5448C1A-0314-4289-ADBB-DB76E50A2124)