In einer Welt, in der Daten exponentiell wachsen und digitale Technologien in nahezu jedem Lebensbereich eine zentrale Rolle einnehmen, gewinnt die Umweltverträglichkeit von IT-Systemen immer mehr an Bedeutung. Insbesondere analytische Datenbanken, die große Mengen an Daten verarbeiten, sind für viele Unternehmen und Organisationen essenziell, um Entscheidungen zu treffen, Trends zu erkennen und Geschäftsprozesse zu optimieren. Während die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit dieser Datenbanken häufig im Mittelpunkt stehen, wird der ökologische Fußabdruck, den sie hinterlassen, bislang kaum beachtet. Diese Vernachlässigung kann jedoch langfristig zu erheblichen Umweltschäden führen und muss dringend adressiert werden. An genau diesem Punkt setzt die Forschung um das Projekt ATLAS an, das eine umfassende Methodik zur Messung der Umweltbelastung analytischer Datenbanken entwickelt hat.

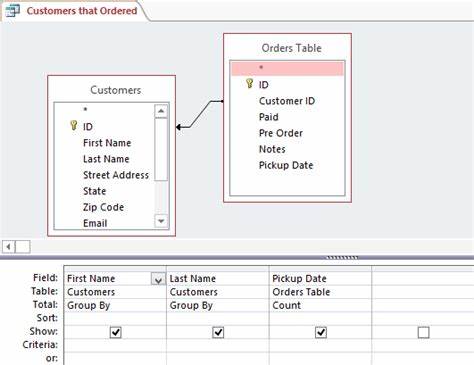

ATLAS berücksichtigt nicht nur den unmittelbaren Energieverbrauch im Betrieb, sondern auch die Umweltauswirkungen, die bei der Herstellung der eingesetzten Hardware entstehen. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es, tiefere Einblicke in die Nachhaltigkeit von Datenbankarchitekturen zu gewinnen. Ein zentrales Ergebnis dieser untersuchung ist die Erkenntnis, dass fundamental verschiedene Architekturen, wie DuckDB, MonetDB, Hyper und StarRocks, unterschiedliche ökologische Profile aufweisen. Die architektonischen Entscheidungen wirken sich maßgeblich auf den Stromverbrauch aus, beeinflussen aber auch die langfristigen Folgen für die Umwelt. Beispielsweise zeigt sich, dass komplexere oder stärker verteilt arbeitende Systeme zwar Vorteile bei der Verarbeitung großer Datenmengen bieten können, dafür aber häufig mit einem höheren Energiebedarf und damit verbundenen CO2-Emissionen einhergehen.

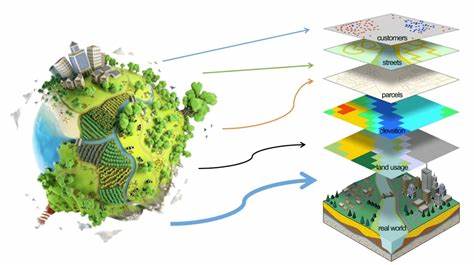

Neben diesen betrieblichen Aspekten spielt auch der Standort der Hardware eine große Rolle. Je nachdem, wo die Datenbanken physisch gehostet werden, variieren Umweltwirkungen beträchtlich, basierend auf der Energieversorgung und der Energieeffizienz der jeweiligen Region. So kann eine Datenbankarchitektur an einem Ort besonders umweltfreundlich erscheinen, an einem anderen Standort hingegen deutlich weniger nachhaltig sein. Die Berücksichtigung dieser geografischen Faktoren ist daher essenziell für eine realistische Bewertung der Gesamtumweltbelastung. Zudem unterstreicht die Studie die Notwendigkeit, Betriebsstrategien und Infrastrukturplanung mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit neu zu denken.

Unternehmen können durch gezielte Entscheidungen bei der Wahl ihrer Datenbanktechnologie, der Hardware und des Standorts signifikante Verbesserungen erzielen und ihre ökologische Bilanz optimieren, ohne dabei auf Performance verzichten zu müssen. Darüber hinaus wird deutlich, dass ein Bewusstsein für Umweltauswirkungen die Grundlage für innovative technische Entwicklungen ist. Hersteller von Datenbanken sind gefordert, architektonische Lösungen zu entwickeln, die nicht nur leistungsstark, sondern auch ressourcenschonend sind. Die Entwickler arbeiten bereits an optimierten Algorithmen und effizienteren Speicherverfahren, um den Energieverbrauch zu senken und die Hardwareauslastung nachhaltiger zu gestalten. Ein weiterer Aspekt, der bei der Umweltbewertung analytischer Datenbanken zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Betrachtung der gesamten Lebenszykluskette.

Neben Betrieb und Herstellung müssen auch Entsorgung und Recycling von Komponenten in das Nachhaltigkeitskonzept einbezogen werden, um eine ganzheitliche ökologische Verantwortung zu übernehmen. Die sich wandelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und wachsenden gesellschaftlichen Erwartungen treiben diese Entwicklung zusätzlich voran. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, transparente Umweltberichte vorzulegen und nachhaltige IT-Praktiken umzusetzen. Analytische Datenbanken sind hierbei ein kritischer Punkt, der bisher oft wenig Beachtung gefunden hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umweltbelastung von analytischen Datenbanksystemen ein komplexes, aber in der heutigen Zeit unverzichtbares Thema darstellt.

Die Forschungen rund um ATLAS bieten nicht nur wertvolle Erkenntnisse über den Einfluss unterschiedlicher Architekturen auf Umwelt und Energieverbrauch, sondern zeigen auch klare Handlungsmöglichkeiten auf. Wer die ökologische Effizienz seiner Dateninfrastruktur verbessert, leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und stärkt zugleich seine Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsposition. Zukunftsfähige IT-Lösungen müssen deshalb über reine Leistungsmetriken hinausdenken und ökologische Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil der Systementwicklung verstehen. Unternehmen und Entwickler sind eingeladen, sich diesem Paradigmenwechsel zu stellen und analytische Datenbanken so zu gestalten, dass sie den Anforderungen einer datengetriebenen Welt gerecht werden, ohne die Erde unnötig zu belasten.