Kuba befindet sich in einer tiefen sozialen und wirtschaftlichen Krise, die sich über Jahre aufgebaut und zuletzt dramatisch verschärft hat. Millionen von Kubanerinnen und Kubanern leiden unter Hunger, mangelnder medizinischer Versorgung und Obdachlosigkeit, während der Staat zunehmend als Partner ausfällt, der für das Wohlergehen der Bevölkerung verantwortlich wäre. Doch statt auf den Staat zu warten, greifen die Menschen selbst zu einer Mischung aus Solidarität, gegenseitiger Unterstützung und improvisierten Netzwerken, die das Überleben sichern. Im Herzen dieser Bewegung steht eine stille, aber kraftvolle Kette der Gefälligkeiten – eine soziale Struktur, die auf Vertrauen, Empathie und dem Kampfgeist der Leute basiert. Sie ist keine offizielle Organisation und agiert weitgehend im Verborgenen, aber sie ist lebenswichtig für Millionen Kubaner.

Zugewandte Menschen helfen einander durch den Austausch von Gütern, die Beschaffung seltener Medikamente und die Bereitstellung von Unterkünften für diejenigen, die einst vom Staat im Stich gelassen wurden. Ein Beispiel hierfür ist die Arbeit von Journalisten, Aktivisten und Freiwilligen wie Guillermo Rodríguez, der mit Spendengeldern von Kubanern im In- und Ausland Häuser für Obdachlose kauft. Die offiziellen Zahlen zeigen einen erheblichen Mangel an Wohnraum – fast eine Million Immobilien fehlen auf der Insel, doch die Realität ist noch viel gravierender, wenn man die schätzungsweise 1,2 Millionen obdachlosen Kubaner mit einbezieht. Die Geschichte von Vicente Borrero, einem älteren Mann mit Behinderung, der jahrelang unter einfachsten Bedingungen lebte, zeigt, wie diese Kette praktisch funktioniert. Nachdem er von einem Freiwilligenteam entdeckt wurde, gelang es durch Spenden innerhalb weniger Tage, genug Geld aufzutreiben, um ihm ein neues, stabiles Zuhause zu kaufen und es mit dringend benötigten Haushaltsgeräten einzurichten.

Vicente steht exemplarisch für Tausende, die allein und vergessen von staatlicher Fürsorge existieren. Dieses Netzwerk der gegenseitigen Hilfe geht weit über reine Unterkunft hinaus. Es beinhaltet die Versorgung mit Medikamenten, die im kubanischen Gesundheitssystem oft unverfügbar sind. Angesichts der Tatsache, dass der Staat laut eigenen Angaben über 460 Medikamente nicht oder nur knapp liefern kann, organisieren sich Menschen über soziale Medien und Online-Gruppen, in denen Medikamente geteilt, getauscht oder verschenkt werden. Initiativen wie „Manos a la Obra“ eröffnen digitale Plattformen, die lebensnotwendig sind.

Dort finden verzweifelte Eltern Arzneimittel für ihre kranken Kinder, obwohl die Kosten für medizinische Grundversorgung und Operationen auf der Insel unerschwinglich sind oder die Behandlung schlicht nicht verfügbar ist. Nicht selten führen diese zivilgesellschaftlichen Hilfen, die von Menschen in Kuba selbst oder im Ausland koordiniert werden, zu Konflikten mit staatlichen Institutionen. Aktivisten und NGOs werden oftmals als Gegner angesehen, ihre Arbeit durch Beobachtung, Einschüchterung und Verfolgung erschwert. Dennoch setzen sie ihre Bemühungen fort, weil in dem eigenen Land nahezu keine andere Möglichkeit besteht, Leid zu lindern und Menschen zu helfen. Die sozialen und wirtschaftlichen Ursachen der Krise sind tief verwurzelt und komplex.

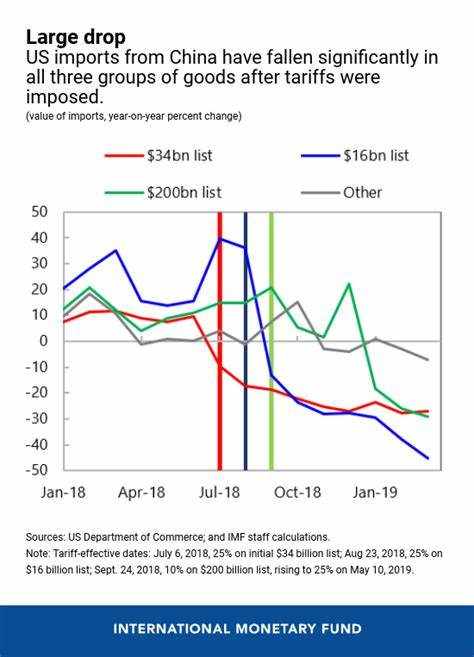

Der Zusammenbruch der sowjetischen Unterstützung in den 1990er-Jahren (die sogenannte „Spezialperiode“) war bereits ein schwerer Schlag für Kuba. Die aktuelle Situation wird allerdings von Experten als noch dramatischer eingestuft. Die Inflation erreichte gegen Ende des Jahres 2024 knapp 25 Prozent, während das staatliche Wirtschaftssystem in weiten Teilen kollabiert ist. Der Privatsektor wird durch restriktive Maßnahmen behindert, und der Tourismus, einst ein wesentlicher Pfeiler der Wirtschaft, liegt nahezu brach – nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten und der ständigen Energiekrisen. Die Energieversorgung ist ebenfalls eines der großen ungelösten Probleme.

Die bisher unzureichende Wartung der veralteten thermischen Kraftwerke und die abnehmende Treibstoffversorgung durch traditionelle Verbündete wie Venezuela führen zu fast täglichen Stromausfällen auf der ganzen Insel. Während die Regierung versucht, mit Hilfe Russlands Unterstützung für die Energiewende zu erhalten, reicht dies laut Wirtschaftsexperten nicht aus, um die wirtschaftlichen grundlegenden Defizite auszugleichen oder die Bevölkerung mit stabiler Energie zu versorgen. Inmitten dieser düsteren Umstände kristallisiert sich eine gesellschaftliche Realität heraus, die von tiefgreifenden Gegensätzen geprägt ist. Der lange offiziell geleugnete Begriff der sozialen Schichtung gewinnt an Bedeutung: Die sogenannten „neuen Reichen“ verfügen über westliche Autos, Immobilien und Zugang zu Waren in US-Dollar, während der Großteil der Bevölkerung extrem arm ist. Für diese Mehrheit ist das tägliche Überleben eine Herausforderung, geprägt von Hunger, fehlender medizinischer Versorgung und Obdachlosigkeit.

Mitten in diesem Spannungsfeld entstehen Solidaritätsnetzwerke, die all jene auffangen, für die die staatlichen Systeme versagt haben. Diese Netzwerke sind oft informell, werden aber von unermüdlichen Akteuren wie José Daniel Ferrer geleitet, die tagtäglich Hunderte von Mahlzeiten an Bedürftige verteilen. Sie zeigen, dass trotz allem Mitgefühl und Menschlichkeit nicht vom System selbst, sondern von den Menschen kommt, die sich gegenseitig stützen, um die schlimmsten Folgen der Krise abzufedern. Die Kette der Gefälligkeiten hat damit nicht nur eine praktische, sondern auch eine symbolische Bedeutung. Sie ist ein Ausdruck des Widerstands und der Hoffnung der Bevölkerung, die sich nicht einfach aufgibt, sondern versucht, unter widrigsten Umständen ein soziales Netz zu weben, das Schutz bietet.

Sie ist eine stille Rebellion gegen ein System, das ihm nicht gerecht wird, gleichzeitig aber durch strenge Kontrolle und Repressionen jeden sichtbaren Protest unterdrückt. Der Staat übernimmt zwar offiziell nach der Verfassung die Verantwortung für das Wohlergehen der Bevölkerung, doch die Realität sieht anders aus: statt Versorgung sicherzustellen, setzt die Regierung vor allem auf Kontrolle und Repression. Krankenwagen kommen oft zu spät oder gar nicht. Medizinische Notfälle können lebensbedrohlich sein, weil grundlegende Mittel fehlen oder Behandlung kaputtgespart wurde. Politische Gefangene in hoher Anzahl, weit über tausend, und ein dichtes Netz von Überwachung zeigen die Prioritäten des Regimes, das die internationale Fassade wahren und Disziplin aufrechterhalten will, während das Leid der Bevölkerung wächst.

Trotz allem gewinnt das soziale Geflecht von Solidarität und gegenseitiger Hilfe tagtäglich an Bedeutung und Umfang. Es fängt an, Löcher in einem zerfallenen System zu stopfen und spielt für Millionen Kubaner eine existenzielle Rolle. Sie beweisen, dass selbst in den schwierigsten Situationen menschliche Wärme und Unterstützung lebendig bleiben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft am Leben erhalten. Der Blick auf Kuba zeigt exemplarisch, wie wichtig gesellschaftliche Solidarität in Krisenzeiten ist – besonders wenn offizielle Strukturen versagen. Die „chain of favors“ oder Kette der Gefälligkeiten macht deutlich, dass Überleben in Krisen kein statisches Phänomen ist, sondern ein lebendiger Prozess, der von gegenseitigem Vertrauen und Zusammenhalt lebt.

Für Kuba ist diese Bewegung derzeit die letzte Rettungslinie inmitten einer humanitären Katastrophe, die auch die internationale Gemeinschaft zunehmend herausfordert, neue Wege der Unterstützung und diplomatischer Lösungen zu finden. Solange aber kein grundlegender Wandel in Politik und Wirtschaft erfolgt, bleibt der Zusammenhalt unter den Menschen der wichtigste Faktor, der das Land am Leben hält.