Die Entwicklung und Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und automatisierten Maschinen in fast alle Lebensbereiche wirft zunehmend komplexe rechtliche Fragen auf. Während Maschinen immer leistungsfähiger werden und zunehmend Aufgaben übernehmen, die früher Menschen vorbehalten waren, steht die Gesellschaft vor der Herausforderung, klare und verantwortungsbewusste Regeln für deren Einsatz zu formulieren. Das Konzept des „Maschinengesetzes“ gewinnt hierbei an Bedeutung, denn es fordert eindeutige rechtliche Rahmenbedingungen für Maschinen und Algorithmen, die als autonome Akteure agieren. Der Grundgedanke des Maschinengesetzes basiert auf der Prämisse, dass Maschinen keine Menschen ersetzen oder imitieren dürfen, ohne dass ihre Rolle und Herkunft klar offengelegt ist. Eine Maschine, die eine Person nachahmt — beispielsweise durch Sprachsynthese, Chatbots oder automatisierte Avatare — muss dies eindeutig kennzeichnen, um Transparenz zu gewährleisten.

Dies verhindert Täuschungen und manipulative Praktiken, die nicht zuletzt in den Bereichen der Online-Kommunikation oder sozialen Medien kritische Auswirkungen haben können. Die Forderung nach einer klaren Offenlegung der Identität von Maschinen trägt dazu bei, Vertrauen zwischen Nutzern und Technologien aufzubauen. Nutzer sollten wissen, wenn sie mit einer Maschine interagieren, und nicht ungewollt glauben, es handle sich um einen menschlichen Gesprächspartner. Zudem begrenzt das Maschinengesetz den Umfang solcher Imitationen auf ein akzeptables Maß, das keinerlei übermäßige Täuschungen oder ethische Konflikte nach sich zieht. Damit will das Gesetz sicherstellen, dass der Einsatz von KI und Maschinen nicht zu sozialen oder psychologischen Schäden führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die rechtliche Verantwortlichkeit. Maschinen können keine Verantwortung im klassischen Sinne übernehmen, da ihnen ein Bewusstsein und eine Moral fehlen. Deshalb ist es essenziell, klare Haftungsregelungen zu schaffen, die zum Beispiel Hersteller, Betreiber oder Nutzer von KI-Systemen in die Pflicht nehmen. Im Falle von Schäden oder Rechtsverletzungen, die durch den Einsatz von Maschinen verursacht werden, müssen Verantwortlichkeiten transparent und durchsetzbar sein. Hierbei spielen Fragen rund um Produkthaftung, Datenschutz, Urheberrecht und Strafrecht eine große Rolle.

Die Diskussion um das Maschinengesetz rückt auch ethische Gesichtspunkte in den Vordergrund. Wie weit darf Maschinenautonomie gehen? Welche Rechte oder Schutzmaßnahmen benötigen Menschen, um nicht durch automatisierte Systeme benachteiligt oder gefährdet zu werden? In vielen Ländern wird bereits an gesetzlichen Regelungen gearbeitet, die ethische Standards für KI definieren und automatisierte Entscheidungsprozesse überwachen sollen. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass die bestehenden Gesetzgebungen oft noch hinter dem technischen Fortschritt zurückbleiben. Rechtliche Grauzonen entstehen häufig dort, wo Maschinen komplexe Entscheidungen treffen, etwa in der Medizin, im Finanzwesen oder im Verkehr. Autonome Fahrzeuge etwa müssen in Unfallszenarien haftungsrechtlich klar zugeordnet werden können.

Hier sind länderspezifische Regelungen und internationale Standards von großer Bedeutung. Darüber hinaus spielt auch die gesellschaftliche Akzeptanz eine entscheidende Rolle. Transparenz und Sicherheit im Umgang mit Maschinen spüren Nutzer unmittelbar und beeinflussen die Akzeptanz und das Vertrauen in digitale Technologien. Gesetzliche Rahmenwerke können als Grundpfeiler dienen, um Ängste abzubauen und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu fördern. Technologische Innovationen bringen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken mit sich, die durch ein effektives Maschinengesetz angemessen adressiert werden müssen.

Klar definierte Regeln erlauben sowohl Entwicklern als auch Anwendern, die Möglichkeiten der Automatisierung voll auszuschöpfen, ohne ethische, soziale oder rechtliche Grenzen zu überschreiten. Ein weiterer Aspekt betrifft den Schutz der Privatsphäre. KI-Systeme generieren und verarbeiten große Datenmengen, häufig von privaten Personen. Das Maschinengesetz fordert strikte Vorgaben, wie solche Daten verwendet werden dürfen, um Missbrauch und die Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu verhindern. Datenschutzrichtlinien müssen daher integraler Bestandteil jeder Maschinen- und KI-Regelung sein.

Die internationale Dimension darf in der Diskussion um das Maschinengesetz nicht außer Acht gelassen werden. KI und Maschinen sind globale Phänomene, die grenzüberschreitend agieren. Einheitliche oder zumindest kompatible Regelwerke auf internationaler Ebene erhöhen Rechtssicherheit und fördern einen fairen Wettbewerb sowie die weltweite Akzeptanz von Technologie. Aus Sicht der Forschung und Entwicklung kann ein klar definiertes Maschinengesetz sogar Innovationsmotor sein. Indem es klare Leitplanken setzt, ermöglicht es Unternehmen, mit Sicherheit neue Anwendungen zu entwickeln und in den Markt zu bringen.

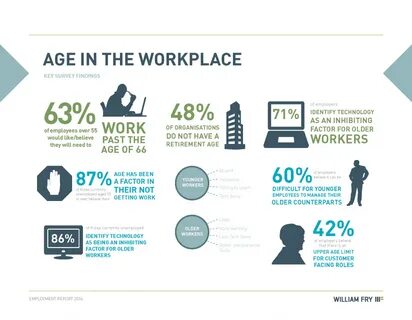

Dies ist wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Nicht zuletzt stellt das Maschinengesetz auch eine Herausforderung für die Rechtswissenschaft dar. Neue Rechtsgebiete entstehen, die sich mit maschineller Autonomie, Algorithmenregulierung und digitaler Haftung befassen. Juristen müssen interdisziplinär arbeiten und technisches Verständnis entwickeln, um adäquate Lösungen zu bieten. Insgesamt steht die Gesellschaft vor einer tiefgreifenden Transformation, bei der Maschinen und KI einen immer größeren Einfluss gewinnen.

Das Maschinengesetz bietet einen notwendigen rechtlichen und ethischen Rahmen, um diesen Wandel verantwortungsvoll zu gestalten. Nur so kann Technik im Dienst des Menschen stehen und gleichzeitig die fundamentalen Werte einer demokratischen Gesellschaft gewahrt bleiben.