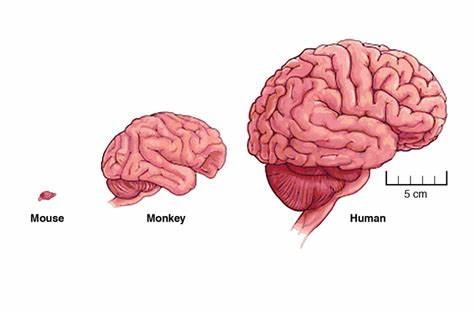

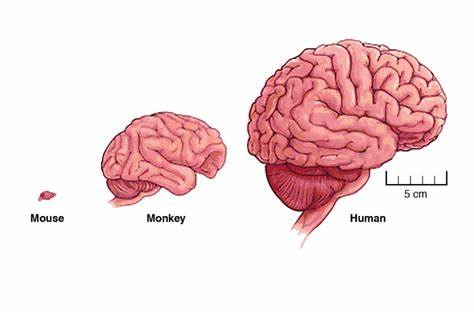

Die Größe und Komplexität des menschlichen Gehirns gilt als Hauptgrund für unsere kognitiven Fähigkeiten, die uns von anderen Lebewesen unterscheiden. Doch wie genau sich das menschliche Gehirn im Verlauf der Evolution zu einem so imposanten Organ entwickelt hat, ist nach wie vor ein zentrales Forschungsthema in den Neurowissenschaften und der Genetik. Eine bahnbrechende Studie, die kürzlich im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, liefert nun einen faszinierenden Einblick in die genetischen Grundlagen der Hirnentwicklung. Forscher konnten zeigen, dass Mäuse, denen ein bestimmter DNA-Abschnitt aus dem menschlichen Genom eingesetzt wurde, deutlich größere Gehirne entwickelten als ihre artgleichen Kontrolltiere. Diese Entdeckung wirft ein neues Licht darauf, wie spezifische genetische Elemente zur außergewöhnlichen Größe und Funktionalität des menschlichen Gehirns beitragen könnten.

Das menschliche Gehirn ist nicht nur relativ groß im Vergleich zum Körpergewicht, sondern auch bemerkenswert komplex aufgebaut. Diese Komplexität basiert auf einer Vielzahl von molekularen und genetischen Prozessen, die das Wachstum, die Differenzierung und die Vernetzung von Nervenzellen steuern. Ein zentrales Anliegen der Wissenschaft besteht darin, genetische Faktoren zu identifizieren, die ausschließlich oder überwiegend beim Menschen vorhanden sind und wichtige Funktionen bei der Hirnentwicklung haben. Solche menschenspezifischen Gene oder genetischen Abschnitte könnten erklären, warum unsere Hirne im Durchschnitt signifikant größer sind als die der nächsten Verwandten, wie etwa Schimpansen.Die Studie unter Leitung von Dr.

Jianjun Liu und seinem Team setzt genau an diesem Punkt an. Sie wählten einen kurzen DNA-Abschnitt aus dem menschlichen Genom aus, der als regulatorisches Element fungiert und bei anderen Primaten nicht oder nur in stark veränderter Form vorhanden ist. Dieser DNA-Schnipsel beeinflusst gezielt die Aktivität eines Gens, das mit der Proliferation von neuralen Vorläuferzellen in Verbindung steht. Neuralvorläuferzellen sind für die Erzeugung von Nervenzellen während der Embryonalentwicklung verantwortlich und haben großen Einfluss auf das spätere Hirnvolumen.Indem die Forschenden dieses humanelement in Embryonen von Mäusen einführten, konnten sie beobachten, wie sich das Wachstum der Gehirnregionen stark vergrößerte.

Besonders die Hirnrinde, welche unter anderem für komplexe Denkprozesse zuständig ist, zeigte ein signifikantes Wachstum. Interessanterweise war diese Vergrößerung nicht nur auf ein größeres Volumen beschränkt, sondern ging auch mit einer erhöhten Anzahl neuronaler Verbindungen einher, die für die Funktionalität des Gehirns entscheidend sind. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass einzelne regulatorische DNA-Sequenzen eine entscheidende Rolle bei der Evolution des Menschen spielten und möglicherweise Schlüsselbestandteile für unsere Intelligenz sind.Neben der Erweiterung unseres Verständnisses der Hirnentwicklung hat diese Forschung auch bedeutende Implikationen für die Medizin. Neurologische Erkrankungen wie Autismus, Schizophrenie oder Alzheimer könnten teilweise auf Veränderungen in denselben genetischen Regulatoren beruhen, die auch das Gehirnwachstum beeinflussen.

Durch die Erforschung von menschenspezifischen DNA-Elementen können Wissenschaftler neue therapeutische Ziele identifizieren, die bei solchen Erkrankungen eingesetzt werden könnten. Das Mausmodell, das mithilfe menschlicher DNA kreiert wurde, stellt eine wertvolle Plattform dar, um die Funktion dieser genetischen Elemente weiter zu untersuchen.Darüber hinaus regt der Befund zur Diskussion über das ethische Spannungsfeld zwischen genetischer Veränderung und biologischer Identität an. Die Integration menschlicher DNA in Tierorganismen dient vor allem der Grundlagenforschung, doch es ist wichtig, Grenzen zu definieren, um Reduzierung von tierischem Leiden zu gewährleisten und mögliche Risiken auszuschließen. Wissenschaftler und Gesellschaft sind daher gefordert, den verantwortungsvollen Umgang mit solchen Technologien zu diskutieren und entsprechende Richtlinien aufzustellen.

Ein weiterer spannender Aspekt ist die Anwendung dieser Erkenntnisse auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz und neuartiger Computermodelle. Ein besseres Verständnis der genetischen Grundlagen komplexer Gehirnfunktionen könnte dazu beitragen, leistungsfähigere neuronale Netzwerke in der Informatik zu entwickeln, die menschliches Denkvermögen noch realistischer nachahmen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Nachweis, dass ein menschlicher DNA-Strang bei Mäusen zu größerem Gehirnwachstum führt, ein bemerkenswerter wissenschaftlicher Fortschritt ist. Er demonstriert eindrücklich, wie fein abgestimmt genetische Mechanismen wirken und welch großen Einfluss schon kleine genetische Unterschiede auf die Entwicklung komplexer Organe wie das Gehirn haben können. Diese Erkenntnisse erweitern die Horizonte der Hirnforschung, eröffnen neue Ansätze für medizinische Innovationen und werfen wichtige ethische Fragen auf, die unser Verständnis von Menschlichkeit und Natur nachhaltig prägen werden.

Die weitere Erforschung menschenspezifischer genetischer Elemente bleibt somit eine Schlüsselaufgabe für die Wissenschaft der kommenden Jahre.