Eine Promotion stellt für viele Menschen eine faszinierende, aber zugleich auch herausfordernde Lebensphase dar. Sie verlangt nicht nur hohe wissenschaftliche Leistungen, sondern beeinflusst auch das Privatleben, die finanzielle Situation und die berufliche Perspektive. Nach fünf Jahren intensiver Forschung, Lehre und zahlreicher Erfahrungen stellt sich die Frage: Würde man die Promotion noch einmal machen? Die Antwort darauf ist vielschichtig und hängt von zahlreichen Faktoren ab. Es lohnt sich, verschiedene Aspekte dieser Reise näher zu beleuchten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Eine der schönen Seiten des Promotionsstudiums ist das Reisen und der damit verbundene kulturelle Austausch.

Die Promotion bietet oft die Möglichkeit, an Konferenzen oder Forschungsaufenthalten im Ausland teilzunehmen. Das eröffnet nicht nur Einblicke in internationale wissenschaftliche Gemeinschaften, sondern auch persönliche Bereicherungen durch das Kennenlernen neuer Menschen und Kulturen. Solche Erfahrungen erweitern den eigenen Horizont, fördern Sprachkenntnisse und bringen ein besseres Verständnis für die globalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten im akademischen Umfeld. Dennoch ist das Reisen kein bloßes Privileg, sondern oft eine verpflichtende Komponente der Promotion. Für Studierende mit familiären Verpflichtungen oder einer parallel laufenden Berufstätigkeit kann dies eine erhebliche zusätzliche Belastung darstellen.

Neben dem Forschungsanteil ist die Lehrtätigkeit ein weiterer wichtiger Bestandteil des Promovierens. Die Arbeit mit Studierenden, die Vermittlung von Fachwissen und das Ausprobieren eigener didaktischer Konzepte stärken nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch soziale und kommunikative Fähigkeiten. Das Gestalten von Kursen oder Vorlesungen ermöglicht es, selbst kreativ tätig zu werden und Einfluss auf die Studieninhalte zu nehmen. Dieses Engagement kann als besonders bereichernd empfunden werden und gibt dem eigenen Tun eine sinnstiftende Dimension. Andererseits fordert die Lehrtätigkeit viel Organisations- und Energieaufwand, der manchmal zu Erschöpfung führt.

Die unterschiedliche Motivation der Studierenden kann zudem frustrierend sein, besonders wenn man auf Desinteresse oder unehrliches Verhalten stößt. Prüfungen und Benotungen gelten vielfach als ungeliebte Pflichten, die wenig Freude bereiten, aber dennoch notwendig sind. Finanzielle Fragen spielen bei einer Promotion eine zentrale Rolle. Die Einkünfte während der Doktorarbeit reichen häufig gerade aus, um den Lebensunterhalt zu sichern, eine echte finanzielle Unabhängigkeit oder größere Investitionen wie den Kauf einer Wohnung ermöglichen sie aber selten. Die Grundstipendien an deutschen Universitäten bewegen sich oft in einem überschaubaren Rahmen, wobei sich diese Beträge je nach Fortschritt der Promotion erhöhen können.

Zusätzliche Einnahmen durch Forschungsprojekte, Stipendien oder externe Jobs sind nicht selten unabdingbar, um Mobilität, Lebensqualität und individuelle Wünsche abdecken zu können. Das beantragen von Fördermitteln und das Navigieren durch förderrechtliche Bedingungen und bürokratische Hürden kann Zeit und Nerven kosten. Gleichzeitig erlaubt eine parallele Tätigkeit in der Industrie oder Wirtschaft, einen besseren Praxisbezug zu gewinnen und nebenbei die finanzielle Basis zu verbessern. Die Forschung selbst, das Kernstück der Promotion, verlangt ein hohes Maß an methodischem Denken, Kreativität und Durchhaltevermögen. Den Umgang mit wissenschaftlichen Publikationen, das Lesen komplexer Artikel und die Fähigkeit, eigene Arbeiten zu verfassen, stärken eine Reihe von Fähigkeiten, die auch außerhalb der Wissenschaft hohe Anerkennung genießen.

Allerdings stößt das akademische Publikationswesen häufig auf Kritik. Lange Begutachtungszeiten, Zugangsbeschränkungen durch Bezahlschranken und die stark hierarchische und teilweise intransparente Rolle von Verlagen stellen viele Promovierende vor Herausforderungen. Im digitalen Zeitalter scheint dieses System vielerorts veraltet, da der Austausch von Wissen schneller und offener erfolgen könnte. Dennoch bieten wissenschaftliche Konferenzen einen wertvollen Rahmen, um sich zu vernetzen, Feedback zu erhalten und sich sichtbar zu machen. Eine oft unterschätzte Belastung in der Promotionsphase ist die umfangreiche Bürokratie.

Sie zeigt sich in wiederholtem Formularwesen, komplizierten Informationssystemen und teils inkonsequenten Abläufen. Viele der administrativen Vorgänge wirken ineffizient und zeitraubend, was dem wissenschaftlichen Arbeiten oft entgegensteht. Digitale Systeme sind nicht immer aufeinander abgestimmt und verlangen häufig doppelte Eingaben. Zudem ist die mangelnde Vertrauenskultur an vielen Institutionen spürbar. Es gibt zahlreiche Abstimmungs- und Genehmigungsschritte, die den Arbeitsalltag verkomplizieren.

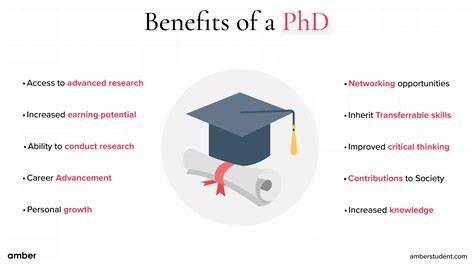

Diese organisatorischen Hindernisse können die Motivation und die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Neben den genannten positiven und negativen Erfahrungen hat die Promotion auch einen wichtigen persönlichen Entwicklungsfaktor. Sie ist geprägt von intensivem Lernen, Selbstorganisation und dem Umgang mit Unsicherheiten. Man entwickelt eine wissenschaftliche Denkweise, die systematische Problemlösung und kritisches Hinterfragen umfasst. Darüber hinaus wird man gezwungen, eigene Grenzen zu erkennen und sich selbst zu motivieren.

Die Kontakte mit anderen Wissenschaftlern, gelegentliche Erfolge wie Veröffentlichungen oder positive Rückmeldungen in der Lehre stärken das Selbstbewusstsein und eröffnen neue Perspektiven. Ob man die Promotion ein zweites Mal wagen würde, ist deshalb keine Frage mit eindeutiger Antwort. Es hängt stark vom individuellen Umfeld, den eigenen Zielen und der gewählten Universität beziehungsweise dem Betreuer ab. Wer sich gut informiert, kann potenzielle Schwachstellen früh erkennen und gezielt darauf reagieren. Wichtig ist es, Bedingungen kritisch zu hinterfragen und sich nicht nur auf den Ruf der Einrichtung oder den akademischen Titel zu verlassen.

Der persönliche Draht zu Betreuern und die Atmosphäre an der Fakultät sind entscheidend. Auch die Möglichkeit, flexible Arbeitsmodelle zu wählen und die eigene Promotion neben einem Beruf zu absolvieren, kann eine attraktive Alternative sein. Eine Herangehensweise, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die experimentelle Herangehensweise an die eigene Karriere. Man beginnt mit der Promotion, probiert die Tätigkeiten aus und entscheidet nach einer gewissen Zeitspanne, ob der Weg weiterverfolgt wird. Ein vorzeitiger Ausstieg ist kein Scheitern, sondern oft die beste Entscheidung für die persönliche und berufliche Entwicklung.

Die Wissenschaft ist nur eine von vielen möglichen beruflichen Welten. In praxisorientierten Fächern wie Informatik, Künstliche Intelligenz oder Wirtschaft gibt es zahlreiche Alternativen in der Tatwelt, die ebenfalls spannende Herausforderungen und Chancen bieten. Letztlich zeigt die Promotion ihre Doppelnatur: Sie bietet viele wertvolle Lernerfahrungen, persönlich wie fachlich. Gleichzeitig verlangt sie ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und Flexibilität im Umgang mit organisatorischen und finanziellen Zwängen. Wer diese Balance erkennt und bewusst mit Augenmaß entscheidet, kann von der Zeit als Doktorand enorm profitieren.

Wohlüberlegt kann die Promotion eine Bereicherung sein – ein Abenteuer, das trotz seiner Schwierigkeiten viele Türen öffnet. Für alle, die am Anfang dieser Reise stehen, gilt daher: Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich, sprechen Sie mit aktuellen und ehemaligen Promovierenden, besuchen Sie potenzielle Arbeitsorte und prüfen Sie, ob die Rahmenbedingungen zu Ihren Vorstellungen passen. Nehmen Sie Ihre Promotion als einen Beruf wahr, der zwar flexibel, aber auch mit einer gewissen Verpflichtung verbunden ist. Und denken Sie daran, dass der Weg durch die Wissenschaft Sie zwar prägt, aber nicht zwangsläufig definiert. Möglichkeiten gibt es viele, und es ist vollkommen legitim, den Weg zu wechseln, wenn sich die persönliche Situation oder Einstellung ändert.

So wird die Promotion zu einer bewussten, reflektierten Entscheidung – für eine Phase, die genauso bereichernd wie fordernd sein kann.