In der Welt der Softwareentwicklung prallen häufig unterschiedliche Philosophien aufeinander: Die einen plädieren für klaren, simplen und leicht verständlichen Code, während andere die Herausforderung suchen, sich mit möglichst cleverem, funktionalem und innovativem Programmieren zu beweisen. Viele Entwickler und Experten warnen davor, cleveren Code im echten Produktivumfeld zu verwenden, doch abseits dieses Rates eröffnet genau diese Art des Programmierens spannende Lernfelder und neue Perspektiven. Worum geht es also, wenn von cleverem Code die Rede ist, warum hat er einen schlechten Ruf und wie kann man ihn sinnvoll nutzen? Und vor allem: Gibt es einen Mittelweg, der beides vereint – Klarheit und Cleverness? Diese Fragen wollen wir in diesem Zusammenhang eingehend beleuchten und reflektieren. Cleverer Code wird oft definiert als Programmierung, die über das Offensichtliche hinausgeht, in der kreative, oft ungewöhnliche Sprachfeatures oder Methoden genutzt werden, um Aufgaben besonders elegant oder effizient zu lösen. Beispiele hierfür reichen vom Einsatz ausgefeilter List Comprehensions, hochkomplexer Funktionen mit vielschichtigen Lambda-Ausdrücken bis hin zu Ketten von Methodenaufrufen oder dem Zusammenspiel mehrerer fortgeschrittener Sprachkonzepte.

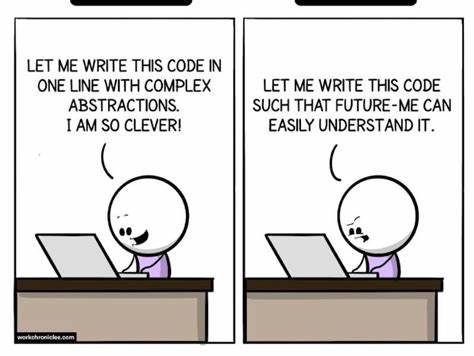

Diese Techniken haben ihre Berechtigung, gerade weil sie eine hohe Ausdruckskraft besitzen und komplexe Abläufe oft kompakt abbilden können. Doch genau hier liegt auch die Gefahr: Was für erfahrene Entwickler ein Kinderspiel und Ausdruck ihres tiefen Verständnisses ist, kann für andere schwer lesbar und schnell Wartungsfall werden. Der Mythos vom "cleveren Code" als purem Hindernis für Wartbarkeit entsteht häufig durch das Missverständnis oder die Überforderung des Lesers. Tatsächlich hängt die Bewertung oft stark vom Kontext und der Leserschaft ab. Etwas, das für jemanden mit fortgeschrittenem Know-how banal erscheint, kann für Anfänger geradezu kryptisch wirken.

Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen cleverem Code, der absichtlich komplex ist, um Performancegewinne zu erzielen oder spezielle technische Anforderungen zu erfüllen, und cleverem Code, der aus dem Wunsch heraus entsteht, möglichst elegant oder kurz zu programmieren – etwa in Code-Golfing-Wettbewerben. Im Berufsalltag jedoch wird meist Simplizität bevorzugt. Klare, gut dokumentierte und leicht verständliche Algorithmen erleichtern die Zusammenarbeit, reduzieren Fehlerpotenzial und ermöglichen eine schnellere Einarbeitung neuer Teammitglieder. Darüber hinaus sind lesbare Strukturen einfacher zu testen und zu refaktorisieren. Dennoch bedeutet dies nicht, dass cleveres Programmieren überflüssig ist.

Im Gegenteil, es bietet gerade für die persönliche Weiterentwicklung enorme Chancen. Denn wer versucht, bestehende Grenzen seines Verständnisses zu erweitern, kann durch die bewusste Beschäftigung mit den "cleveren" Aspekten einer Programmiersprache oder eines Frameworks wichtige neue Kenntnisse erwerben. Die intensive Auseinandersetzung mit komplexeren Konstrukten ist eine Form von gezieltem Training. Sie führt dazu, dass man nicht nur einzelne Sprachfunktionen beherrscht, sondern auch deren Zusammenspiel besser versteht. Wer beispielsweise lernen möchte, wie sich mehrere funktionale Programmierparadigmen kombinieren lassen, bewegt sich zwangsläufig in diesem anspruchsvollen Feld.

Doch dieser Lernprozess ist herausfordernd, gerade weil Fehlersuche in komplexem Code oft deutlich mehr Zeit und Mühe verlangt. Deshalb empfiehlt es sich, cleveren Code nicht sofort für den produktiven Einsatz zu schreiben, sondern im Rahmen von Experimenten, Prototypen oder internen Tools zu erproben. Ein weiterer Aspekt, der für das Schreiben cleveren Codes spricht, ist die Vorbereitung auf Situationen, in denen einfache Lösungen nicht ausreichen. Oft sind die technische Ausgangssituation oder die Performanceanforderungen so streng, dass der Programmierer gezwungen ist, intelligente Tricks oder besondere Sprachfeatures zu verwenden. Die Praxis gewöhnt an die notwendigen Denkweisen, um in solchen Extremsituationen dennoch sauberen, modernen und wartbaren Code zu gestalten.

So kann cleveres Programmieren als eine Art methodische Weiterbildung verstanden werden, die auf höherem Schwierigkeitsniveau stattfindet und wichtige Problemlösungskompetenzen schult. Neben technischen Vorteilen kann cleverer Code auch die Teamkultur positiv beeinflussen. Wenn in nicht produktiven Kontexten cleverer, kreativer oder ungewöhnlicher Code gezeigt wird, kann dies Motivations- und Lernimpulse setzen. Programmierer tauschen sich aus, diskutieren unterschiedliche Ansätze und lernen voneinander. Vorausgesetzt, es wird deutlich, dass dies exploratives Lernen und kein Produktionsstandard ist, entsteht eine produktive und inspirierende Atmosphäre, in der technische Grenzen kontinuierlich ausgelotet werden.

Wie gelingt es aber, cleveren Code verantwortungsvoll in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren? Die wichtigste Regel lautet: Cleveren Code nur dort einsetzen, wo ein wirklicher Mehrwert entsteht und keine Lesbarkeit oder Wartbarkeit leidet. Für komplexe Probleme kann es sinnvoll sein, sowohl eine simple als auch eine clevere Version einer Lösung zu schreiben. Im Idealfall wird nur die einfache Variante produktiv übernommen, während die cleverere als Lern- und Dokumentationsbeispiel dient. Wenn wirklich technische Argumente für cleveren Code sprechen, gehört eine ausführliche Dokumentation unbedingt dazu, um den Mehrwert zu begründen und den Wissensaustausch im Team zu fördern. Gerade im Umfeld kleinerer, persönlicher Tools oder Skripte bietet sich cleveres Programmieren als Spielwiese der eigenen Weiterentwicklung an.

Hier entstehen keine Missverständnisse oder Wartungsprobleme durch Kolleg*innen, stattdessen wächst man auf angenehme Weise an der Herausforderung. Die Fähigkeit, komplexe Sprachfeatures zu kombinieren und diese in sinnvolle Abläufe zu gießen, ist ein Kompetenzgewinn, der langfristig auch im professionellen Umfeld hilfreich ist. Abschließend zeigt sich: Cleverer Code ist kein Dogma, sondern eine Disziplin, die mit Bedacht und Umsicht eingesetzt werden sollte. Er kann sinnvoll zur eigenen Weiterentwicklung beitragen, den Horizont erweitern und auf schwierige technische Aufgaben vorbereiten. Zugleich erfordert er ein Bewusstsein für die Relevanz von Lesbarkeit, Demut gegenüber den Mitentwicklern und die Bereitschaft, komplexe Konstruktionen angemessen zu dokumentieren.

Wer cleveren Code als Werkzeug zur Meisterung höherer Herausforderungen versteht und ihn bewusst als Lernfeld nutzt, gewinnt wertvolle Kompetenzen, die über den Alltag hinausgehen. So bleibt clevere Programmierung eine spannende Facette des Softwarehandwerks, die neben klassischen Best Practices ihren Platz verdient – und vor allem dann glänzt, wenn sie mit Bedacht, Verständnis und Zielstrebigkeit kultiviert wird.