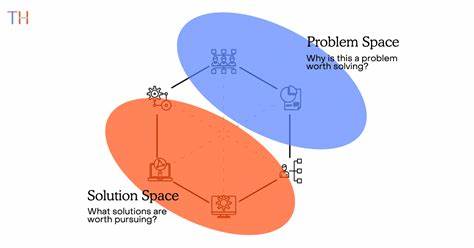

In der heutigen schnelllebigen IT-Welt ist effizientes Debugging wichtiger denn je. Entwickler und Ingenieure sehen sich oftmals komplexen Problemen gegenüber, die scheinbar unendlich viele Ursachen haben können. In solchen Situationen erweist sich die Methode des sogenannten "Bifurkierens des Problemraums" als unverzichtbares Werkzeug, um Fehler präzise und schnell zu lokalisieren und somit die Lösung nicht zu verzögern. Doch was steckt genau hinter diesem Konzept, wie funktioniert es in der Praxis, und warum wird es trotz seiner Effektivität noch immer eher selten angewandt? Das Prinzip des Bifurkierens des Problemraums lässt sich leicht anhand des vertrauten Spiels "20 Fragen" veranschaulichen. Statt sofort zu versuchen, die gesuchte Antwort zu erraten, wird durch breite, allgemein gültige Fragen ein großer Teil der möglichen Optionen ausgeschieden.

Statt etwa direkt nach einer Person mit dem Namen "Kevin Bacon" zu fragen, könnte man zuerst klären, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Dadurch wird der Lösungsraum halbiert. Diese Technik überträgt sich nahtlos auf das Debugging: Man sucht nach Tests oder Prüfungen, die viele potenzielle Fehlerquellen auf einmal ausschließen oder bestätigen. So wird das Problem auf einen überschaubaren Teil reduziert, der gezielt untersucht werden kann. Eine eindrucksvolle Demonstration dieser Technik stammt aus der Praxis eines komplexen Backend-Systems, das aus mehreren Komponenten wie Webservern, Job Runnern, Datenbanken und diversen Daemons besteht.

In einem konkreten Fall führte eine Fehlkonfiguration eines Job Runners dazu, dass Jobs zwar als angenommen gespeichert wurden, tatsächlich jedoch keine Verarbeitung erfolgte und keine Ausweichmechanismen aktiviert wurden. Ohne gezieltes Vorgehen drohten die Jobs im System auf ewig hängen zu bleiben, was gravierende Auswirkungen auf die Nutzererfahrung und die Systemstabilität hatte. Um diese Art von Problem systematisch anzugehen, wurde der Problemraum zunächst auf die beiden Hauptkomponenten beschränkt: den Webserver und den Job Runner. Im ersten Schritt wurde geprüft, ob der Job Runner selbst falsche Erfolgsrückmeldungen erzeugt. Dazu wurde der Ablauf isoliert getestet, indem die Anfragen direkt am Job Runner ausgeführt wurden, um den Einfluss des Webservers auszuschließen.

Die reproduzierten Tests zeigten, dass der Job Runner korrekt funktionierte und keine falschen Erfolgsmeldungen zurückgab. Somit konnte die mögliche Fehlerquelle der Job Runner ausgeschlossen und der Fokus auf den Webserver als Fehlerursache gelegt werden. Im zweiten Schritt wurde innerhalb des Webservers die problematische Codestelle eingegrenzt. Der Code forderte mehrere verschachtelte Funktionen auf, darunter Mechanismen für Wiederholungen (Retries), Circuit Breaker und diverse Zustandsprüfungen. Aufgrund der Komplexität und Modularisierung war eine direkte manuelle Suche nach der Fehlerquelle nicht zielführend.

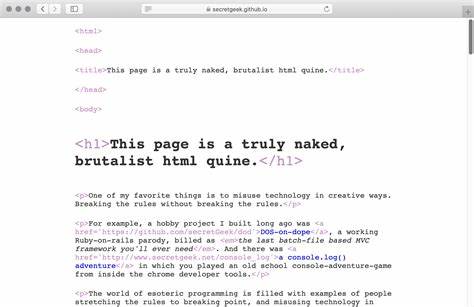

Stattdessen wurde die Methode des Bifurkierens in der Codeebene angewandt, indem bestimmte Teile wie der Circuit Breaker und die Retry-Logik vorübergehend deaktiviert wurden, um zu sehen, ob die Fehlersituation noch auftrat. Dies reduzierte den Problemraum erheblich und bewies, dass der Fehler außerhalb der deaktivierten Module lag. Um den Fehler noch weiter einzugrenzen, wurden einzelne Funktionen nacheinander auf korrekte Funktion hin überprüft. Statt sich sofort auf eine Funktion zu fixieren, wurde geprüft, ob diese ein fehlerhaftes Verhalten reproduzieren konnte. Dabei zeigte sich, dass bestimmte Kontrollmechanismen, beispielsweise eine Funktion zur Überprüfung, ob ein Job tatsächlich angenommen wurde, fehlerhafte Rückgabewerte lieferte.

Zum Beispiel erwartete der Code eine Liste mit null-Werten, erhielt jedoch eine Liste mit leeren Listen, was zu falschen Entscheidungen führte. Solche subtilen Typfehler können bei komplexen Systemen lange unbemerkt bleiben und machen das Debugging besonders herausfordernd. Das Praxisbeispiel verdeutlicht eindrucksvoll, wie das schrittweise und systematische Ausschließen großer Problemräume die Fehlersuche enorm beschleunigen kann. Diese Herangehensweise verlagert die Perspektive vom Versuch, das Problem direkt zu finden, hin zu dem Ziel, möglichst viele potenzielle Fehlerquellen schnell und effizient auszuklammern. Das spart Zeit und Ressourcen und reduziert Frustration für die beteiligten Entwickler.

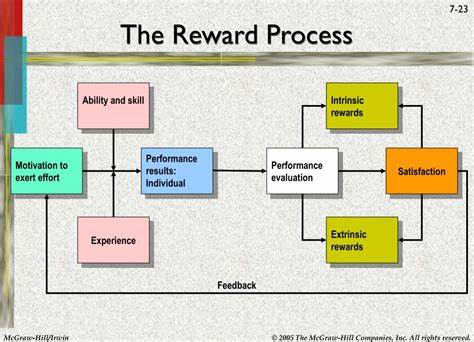

Die Vorteile der Methode sind vielschichtig. Durch das Bifurkieren wird nicht nur der Fehler schneller lokalisiert, sondern auch bessere Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Diagnoseprozesse erreicht. Die Methodik lässt sich damit auch hervorragend für kollaborative Problemlösungen einsetzen, bei denen mehrere Teams oder Abteilungen eingebunden sind. Zudem hilft sie, den Blick für das große Ganze zu bewahren und vermeidet das Verheddern in Details, die möglicherweise nicht zum Kern des Problems beitragen. Auch wenn das Bifurkieren des Problemraums eine einfache Idee ist, bleibt es im Entwickleralltag oft ungenutzt, da intuitive Herangehensweisen häufig von der direkten Fehlersuche getrieben sind.

Statt die Frage „Was ist die Ursache?“ zu stellen, fordert diese Methode dazu auf, sich eher zu fragen, „Was könnte definitiv ausgeschlossen werden?“ Dieser Perspektivwechsel ist gerade in der heutigen Zeit mit steigender Komplexität und zunehmenden Abhängigkeiten von Systemkomponenten von unschätzbarem Wert. Darüber hinaus ist das Verfahren flexibel und lässt sich auf verschiedene Ebenen anwenden. So kann es zuerst genutzt werden, um grobe Systemkomponenten auszuschließen, dann einzelne Module oder Funktionsgruppen, und schließlich bis hinunter auf einzelne Funktionen und deren Verhalten. Dieser rekursive Ansatz führt zu einer immer genaueren Fokussierung. Dabei helfen praktische Techniken wie das direkte Ausführen von APIs oder Funktionen ohne die gesamte Softwareumgebung oder das zeitweilige Auskommentieren von Codeabschnitten, da durch solche Maßnahmen die Komplexität zielgerichtet reduziert wird.

Es lohnt sich, das Bifurkieren auch unabhängig von Softwareprojekten als Denkprinzip zu verinnerlichen. Wann immer viele mögliche Ursachen für ein Problem denkbar sind, bietet sich das systematische Ausschließen großer Blöcke als erste Strategie an. Gerade in kritischen Systemen, bei denen Ausfallzeiten hohe Kosten verursachen, zahlt sich dies durch nachhaltige Zeitersparnis und erhöhte Zuverlässigkeit der Fehlerdiagnose deutlich aus. Ein weiterer positiver Effekt des Bifurkierens ist, dass es einen rationalen und methodischen Debugging-Prozess etabliert, der gemessen an Aufwand und Nutzen sehr effizient ist. Im Vergleich zu zeitaufwändigen Trials-and-Errors oder worst-case Szenarien, in denen Fehlermonologe oder willkürliche Änderungen vorgenommen werden, bietet dieses Vorgehen einen klaren Fahrplan.

Die Fehlerquelle wird immer weiter eingeschränkt, bis sie eindeutig identifiziert ist. Auch wenn die Methode des Bifurkierens keine Garantie dafür bietet, dass Fehler immer in kürzester Zeit gefunden werden, so stellt sie doch eine objektive Strategie dar, die gerade in komplexen und stark modularisierten Systemen sehr hilfreich ist. Durch regelmäßige Anwendung und Übung entwickelt man ein besseres Gespür dafür, welche Tests und Fragen am effektivsten die Problemfläche halbieren können. Abschließend ist zu betonen, dass das Bifurkieren des Problemraums nicht nur technische Vorteile hat, sondern auch die Arbeitsweise in Teams positiv beeinflussen kann. Es fördert strukturiertes Denken, klare Kommunikation und gemeinsame Vorgehensweisen bei der Lösung von Problemen.

Gerade in Zeiten agiler Entwicklung und verteilter Teams ist dies ein großer Pluspunkt. Insgesamt ist das Bifurkieren des Problemraums eine unterschätzte, aber leistungsstarke Methode, die in vielen Situationen bessere Ergebnisse liefert als konventionelle Fehlersuche. Die klare Empfehlung lautet, diese Technik bewusst zu erlernen und anzuwenden, um Debuggingprozesse nachhaltig zu optimieren und so letztlich schnellere und zuverlässigere Software- und Systemlösungen zu gewährleisten.