Die Energiewende gilt als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung des Klimawandels. Der Ersatz fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energiequellen wie Windkraft und Photovoltaik ist dabei essenziell. Während die Kosten für Onshore- und Offshore-Windenergie sowie Solarstrom in den letzten Jahren deutlich gesunken sind, behindern komplexe Genehmigungsverfahren, unzureichender Netzausbau und vor allem lokale Akzeptanzprobleme die beschleunigte Umsetzung neuer Projekte. Besonders die Sichtbarkeit großer Windräder in landschaftlich ansprechenden oder dicht besiedelten Regionen führt häufig zu Widerstand in der Bevölkerung. Dieses Spannungsfeld zwischen ökologischer Notwendigkeit, ökonomischer Machbarkeit und sozialer Akzeptanz verdeutlicht die Bedeutung einer ganzheitlichen Planung, die Sichtbarkeitsaspekte und Kostenfolgen in Einklang bringt.

Die optische Wahrnehmung von Wind- und Solarparks beeinflusst maßgeblich die lokale Akzeptanz. Studien zeigen, dass Windkraftanlagen vor allem in hochästhetischen Landschaften wie den bayerischen Alpen oder dem Schwarzwald auf größere Ablehnung stoßen, während diese in weniger „schönen“ Gegenden eher toleriert werden. Photovoltaik-Anlagen gelten zwar als weniger störend, doch großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen rufen vor Ort trotzdem Bedenken hervor – beispielsweise hinsichtlich Auswirkungen auf Tourismus oder Landschaftsbild. Die Entfernung zum Betrachter spielt eine Rolle: Je weiter entfernt Wind- oder Solarparks sind, desto geringer erscheint der visuelle Störfaktor. Dennoch reichen schon moderate Sichtbarkeitszonen aus, um Widerstand hervorzurufen.

Konventionelle Verfahren zur Sichtbarkeitsbewertung, sogenannte Viewshed-Analysen, werden meist ausgehend von den Standorten potentieller Anlagen erstellt. Dies setzt voraus, dass genau festgelegt wurde, wo Windräder oder Solarfelder errichtet werden, was auf nationaler Ebene meist noch nicht der Fall ist. Neuerdings gewinnen sogenannt „reverse viewshed“-Berechnungen an Bedeutung, bei denen die Sicht aus Landschafts- oder Wohngebieten bestimmt wird, um Zonen zu identifizieren, aus denen geplante Anlagen sichtbar wären. Diese Herangehensweise ermöglicht eine vorausschauende Betrachtung des Sichtbarkeitsproblems und kann als Grundlage für Ausschlussgebiete bei der Planung dienen. Am Beispiel Deutschlands wurden fast 360.

000 Beobachtungspunkte mit Landschaftsbewertungen und Bevölkerungsdichten verknüpft, um umgekehrte Viewsheds für Windkraftanlagen mit 130 Metern Nabenhöhe und Photovoltaik-Anlagen mit etwa zwei Metern Höhe zu bestimmen. Damit konnten Zonen festgelegt werden, in denen erneuerbare Anlagen errichtet werden könnten, ohne von den meistbesiedelten oder besonders schönen Landschaftsregionen aus sichtbar zu sein. Die Auswertung zeigte, dass bei moderatem Ausschluss der sichtbarsten Bereiche kaum Einbußen hinsichtlich des vorhandenen Potenzials oder der Systemkosten zu erwarten sind. Es ist also möglich, Wind- und Solarparks so zu platzieren, dass sie für die Mehrheit der Bevölkerung aus landschaftlich herausragenden oder stark besiedelten Gebieten nicht sichtbar sind, ohne die Energiewende durch deutlich höhere Kosten zu gefährden. Bei strikt ausgeweiteten Sichtbarkeitsausschlüssen – also wenn erneuerbare Anlagen aus Zonen mit durchschnittlicher oder gar unterdurchschnittlicher landschaftlicher Schönheit oder Bevölkerungsdichte ferngehalten werden müssen – sinkt das Ausbaupotenzial von Onshore-Windkraft und Freiflächen-PV drastisch.

Dies führt zu massiven Kostenerhöhungen für das Energiesystem von bis zu 38 Prozent bis zum Jahr 2045. Neben Mehrkosten in Milliardenhöhe erfordert diese Strategie eine stärkere Abhängigkeit von Offshore-Windkraft, dem massiv ausgebauten Dach-PV-Bereich und einem hohen Import von grünem Wasserstoff. Gleichzeitig steigen die Investitionen in Energiespeicher, um die schwankende Versorgung aus wetterabhängigen Quellen zu kompensieren. Diese Umgestaltung hat direkte Auswirkungen auf die Resilienz des Energiesystems sowie auf Versorgungsstabilität und Versorgungssicherheit. Der Ausbau von Dachflächen-PV wird in strengeren Szenarien enorm forciert.

Das bedeutet eine Verzwanzigfachung der aktuellen Kapazitäten und eine jährliche Zubaurate von bis zu 29 Gigawatt, was allerdings schwer realisierbar erscheint. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Hürden wie hohe Anfangsinvestitionen, fehlende Eigentumsrechte zwischen Mietern und Vermietern oder unzureichende Informationen erschweren den Ausbau. Zudem stellt die vollständige Ausschöpfung des Dachflächenpotenzials wegen begrenzter Flächen und baulicher Gegebenheiten eine Herausforderung dar. Der steigende Importbedarf für grünen Wasserstoff birgt das Risiko von „Carbon Leakage“ – einer Verlagerung von Emissionen in Länder, die die erneuerbaren Energieträger zum Wasserstoff-Herstellen bereitstellen. Deutschland könnte so zu einem Netto-Importeur von grünem Wasserstoff werden, der aufgrund der Bedingungen in Exportländern keine klimaneutrale Wirkung erzielt.

Dieses Szenario unterstreicht die Notwendigkeit, in Entwicklung von heimischer Wasserstoffproduktion und Biomasse sowie in Energiespeicherung und Nachfragesteuerung zu investieren. Die Konzentration großer erneuerbarer Erzeugungsanlagen in abgelegenen, weniger sichtbaren Regionen wirft Fragen der Verteilungs- und Umweltgerechtigkeit auf. Während weniger Menschen mit ästhetischen Beeinträchtigungen konfrontiert sind, entstehen potenzielle Umweltbelastungen und Infrastrukturanforderungen genau in diesen Gegenden. Zudem werden die sozioökonomischen Vorteile der erneuerbaren Energien eventuell ungleich verteilt. Eine gerechte Gestaltung dieser Prozesse erfordert transparente Beteiligung der Bevölkerung, faire Eigentumsmodelle und eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten.

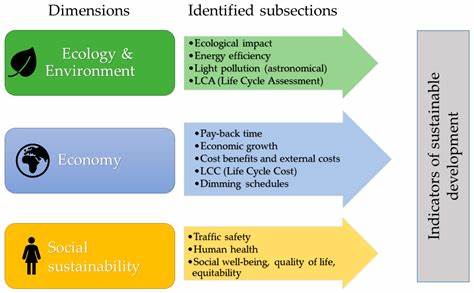

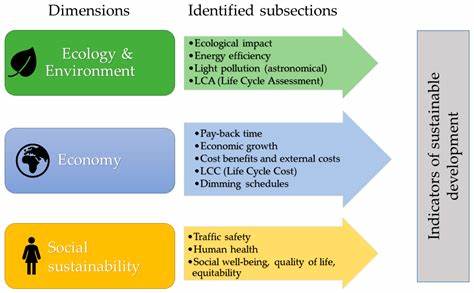

Die Analyse verdeutlicht, dass mittelgradige Berücksichtigung von Sichtbarkeitsrestriktionen lösbar und sogar wünschenswert ist, da sie lokale Akzeptanz fördert, ohne die Kosten unter erheblichen Druck zu setzen. Die Planung kann so erfolgen, dass landschaftlich besonders wichtige und dicht besiedelte Flächen weitgehend frei von großen Anlagen bleiben. Dennoch sollte dies als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes gesehen werden, das auch soziale Beteiligung, faire Verteilung und Informationsangebote umfasst. Eine Umsetzung mit umsichtigen Planungsinstrumenten und differenzierten Ausschlusszonen – die auf ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien beruhen – kann den Konflikt zwischen Energiewende und Landschaftsschutz mindern. So könnten Pufferzonen um Naturschutzgebiete, touristisch wichtige Landschaften und städtische Ballungsräume ausgewiesen werden, in denen der Bau großer Wind- oder Solaranlagen nur eingeschränkt möglich ist.

Förderprogramme und Genehmigungsbeschleunigungen für Anlagen in weniger sensiblen Regionen oder auf Dächern unterstützen eine gezielte Entwicklung. Die reverse viewshed-Analyse mit ihrer umgekehrten Perspektive bietet neue Möglichkeiten für die Langfristplanung und Akzeptanzsteuerung. Deutschland kann ein Vorreiter sein, um durch datenbasierte, technisch fundierte Strategien und transparente Kommunikation der Bevölkerung Lösungen vorzuschlagen, die sowohl Klimaschutz fördern als auch landschaftliche und soziale Anliegen berücksichtigen. Die Übertragbarkeit auf andere Länder ist gegeben, wenngleich die spezifischen landschaftlichen, demografischen und rechtlichen Rahmenbedingungen jeweils angepasst werden müssen. Letztlich lässt sich feststellen, dass eine vollständig „unsichtbare“ Energiewende sehr teuer und technisch herausfordernd ist.

Die Minimierung der Sichtbarkeit sollte daher in einem ausgewogenen Verhältnis zur Kosteneffizienz stehen. Eine stärkere Akzeptanz erneuerbarer Energien kann mehr durch lokale Einbindung, transparente Planung und faire Beteiligung erzeugt werden als durch teure und flächenraubende Unsichtbarkeitsstrategien. Gleichzeitig hilft die Sichtbarkeitsanalyse, Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen und planerisch zu mindern – ein wichtiger Beitrag für eine sozial verträgliche, ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Energietransformation Deutschlands.