Die Simulation lebender Zellen zählt zu den faszinierendsten und zugleich komplexesten Bereichen der modernen Wissenschaft. In den letzten Jahrzehnten hat die rasante Entwicklung von Computertechnologien und biologischem Verständnis Forschung und Anwendungen ermöglicht, die noch vor kurzem undenkbar gewesen wären. Insbesondere im Bereich der Computermodelle, die lebende Zellen nachbilden, zeigen sich zahlreiche Fortschritte, die vielfältige Potenziale für Medizin, Biotechnologie und Grundlagenforschung eröffnen. Die Idee, biologische Zellen zu simulieren, basiert auf dem Bestreben, komplexe Lebensprozesse digital nachzuvollziehen. Dabei sorgen digitale Modelle dafür, dass beispielsweise molekulare Interaktionen, biochemische Reaktionen oder genetische Regulierungen virtuell untersucht werden können.

Der große Vorteil liegt auf der Hand: Simulation erlaubt Einblicke in Prozesse, die experimentell schwer zugänglich oder zu teuer sind. Es können Hypothesen getestet, neue Medikamente vorhergesagt oder die Wirkung von genetischen Veränderungen untersucht werden, ohne dass dafür lebende Organismen benötigt werden. Allerdings sind die biologischen Systeme in ihrer Komplexität enorm. Eine Zelle besteht aus Tausenden von Molekülen, die in hochkomplexen Netzwerken interagieren. Hinzu kommen physikalische und chemische Prozesse, die auf mikroskopischer Ebene stattfinden.

Diese Komplexität stellt Wissenschaftler vor große Herausforderungen bei der Entwicklung realistischer Simulationsmodelle. Eines der ambitioniertesten Projekte war die vollständige Simulation des Fadenwurms Caenorhabditis elegans, eines der am besten erforschten Modellorganismen. Obwohl dieser Wurm aus nur etwa 1000 Zellen besteht, konnte das bislang simulierbare Modell lediglich eine Framerate von 0,5 Bildern pro Sekunde erreichen, was die enorme Rechenlast und Komplexität verdeutlicht. Eine erfolgreiche Simulation erfordert die Kombination mehrerer Disziplinen. Computergestützte biologische Simulationen setzen ein tiefes Verständnis von Biochemie, Zellbiologie und Systembiologie voraus.

Zudem sind Kenntnisse in Informatik und Spezialgebieten wie Computational Chemistry, Bioinformatik sowie Künstliche Intelligenz essenziell, um realitätsnahe Modelle zu entwickeln. Interessierte, die mit der Thematik beginnen wollen, profitieren von fundierten Literaturquellen, Online-Kursen und speziell interdisziplinären Forschungsprojekten. Die Hierarchie in der Zellstruktur dient dabei oft als Grundlage für die Modellierung. Es geht darum, vom molekularen Level bis hin zur Zellorganellen-Ebene und übergeordnet zu biologischen Systemen oder sogar einfachen Organismen wie C. elegans unterschiedliche Ebenen zu integrieren.

Auf molekularer Ebene sind Simulationen wie die Molekulardynamik von Proteinen oder DNA von großer Bedeutung. Hier hilft die Computational Chemistry, um die physikalischen Kräfte und chemischen Reaktionen zwischen Molekülen zu verstehen und zu prognostizieren. Auf Zellebene hingegen werden biochemische Netzwerke und Signalwege simuliert, die die Funktion und das Verhalten der Zelle als Ganzes bestimmen. Ein besonders vielversprechender Ansatz sind sogenannte multiskalige Simulationen, die verschiedene Ebenen miteinander verbinden. Diese Technik versucht, die atomare Ebene mit zellulären Prozessen zu verknüpfen, um eine umfassende Abbildung zu erreichen.

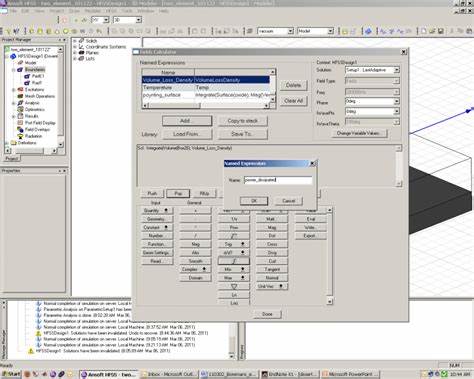

Die Herausforderung liegt darin, dass solche Simulationen sehr rechenintensiv sind und oft nur auf Hochleistungscomputern oder in verteilten Rechenzentren praktikabel sind. Dank Fortschritten in der Cloud-Technologie und paralleler Rechnerarchitekturen werden solche Simulationen jedoch zunehmend zugänglicher. Im Bereich der Simulationssoftwares gibt es mittlerweile eine wachsende Anzahl spezialisierter Programme. Sie reichen von allgemeinen Werkzeugen zur Molekulardynamik wie GROMACS oder NAMD bis hin zu umfassenden Plattformen für zelluläre Systemsimulationen wie COPASI und Virtual Cell. Darüber hinaus werden zunehmend Frameworks entwickelt, die KI-Methoden und maschinelles Lernen integrieren, um Daten besser auszuwerten und komplexe Verbindungen schneller zu erkennen.

Auch der Bereich der synthetischen Biologie profitiert von der Simulation lebender Zellen. Mithilfe simulierten Zellverhaltens können neuartige Organismen mit maßgeschneiderten Eigenschaften geplant und entwickelt werden. Beispielsweise kann durch digitale Modellierung vorhergesagt werden, wie genetische Veränderungen ein Zellnetzwerk beeinflussen und wie damit bestimmte Stoffwechselwege optimiert werden können. Dies eröffnet vielfältige mögliche Anwendungen, von der Herstellung nachhaltiger Biokraftstoffe über die Entwicklung neuartiger Therapien bis hin zu noch unbekannten Lösungen für medizintechnische Herausforderungen. Für Einsteiger, die Orientierung suchen, sind intensive Kurse und bewährte Literatur äußerst wertvoll.

Online-Plattformen wie Coursera bieten Kurse in Virologie, Computational Biology oder künstlicher Intelligenz in den Biowissenschaften an, welche Grundlagen vermitteln und zugleich vernetzt mit der aktuellen Forschung sind. Zusätzlich befassen sich wissenschaftliche Fachbücher und Übersichtsartikel mit den neuesten Methoden zur Zell- und Molekülsimulation. Die Zukunft der simulierten Zellen verspricht noch viele Fortschritte. Mit dem Fortschreiten der Rechenleistung, etwa durch Quantencomputing oder spezialisierte Hardware wie Grafikprozessoren, werden Simulationen immer realitätsnäher und schneller. Zudem entwickeln Forscher adaptive Modelle, die durch maschinelles Lernen aus experimentellen Daten kontinuierlich verfeinert werden und so eine neue Qualität beim Nachvollziehen lebender Prozesse bieten.