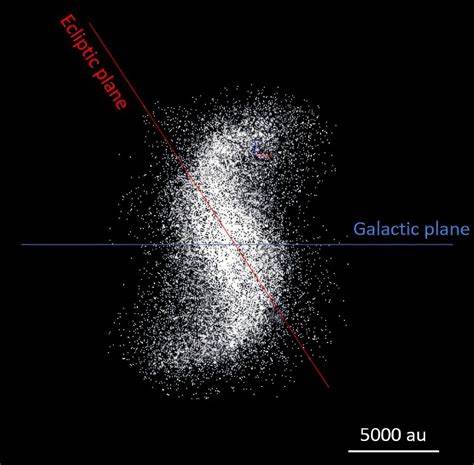

Die Erforschung der Oortschen Wolke hat im Laufe der Jahre das Verständnis des Sonnensystems und seiner Grenzen maßgeblich erweitert. Während die Oortsche Wolke traditionell als kugelförmige Ansammlung von eisigen Körpern weit jenseits der Planetenbahn betrachtet wurde, haben neuere Forschungen eine komplexere Struktur nahegelegt. Insbesondere die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke hat die wissenschaftliche Gemeinschaft in Erstaunen versetzt und eröffnet neue Perspektiven auf die Dynamik und Evolution unseres Sonnensystems. Die Oortsche Wolke gilt als Quelle zahlreicher langperiodischer Kometen, die das innere Sonnensystem betreten. Ihre Existenz wurde erstmals in den 1950er Jahren theoretisch postuliert, als Jan Oort die ungewöhnlichen Bahnen von Kometen analysierte.

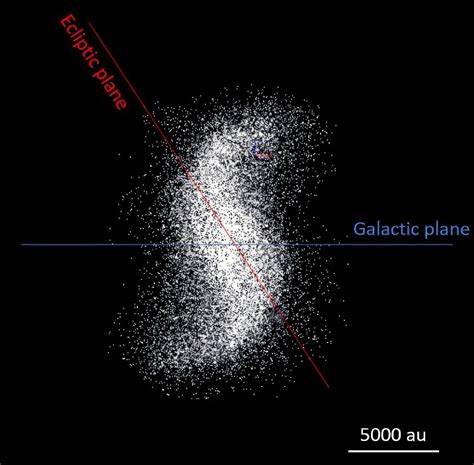

Seitdem stellen Wissenschaftler die innere Oortsche Wolke als eher dichteres, scheibenförmiges Gebilde vor, das sich etwa von 2.000 bis 20.000 astronomischen Einheiten (AE) vom Sonnensystem erstreckt. In diesem Bereich herrschen gravitative Kräfte, die erheblich von der Sonne und dem galaktischen Umfeld beeinflusst werden. Die kürzlich identifizierte Spiralstruktur zeigt, dass die inneren Regionen der Oortschen Wolke nicht einfach statisch oder homogen sind.

Vielmehr deuten Simulationen und Beobachtungen darauf hin, dass die gravitativen Wechselwirkungen mit nahen Sternen, das galaktische Gravitationsfeld und die Dynamik der Planeten eine wellenartige Spiralform induzieren können. Diese Struktur beeinflusst maßgeblich die Bahnen von kleinen eisigen Körpern und könnte erklären, warum manche Kometen Bahnen aufweisen, die sich von den erwarteten Mustern unterscheiden. Ein wesentliches Element dieser Spiralstruktur ist ihre Rolle bei der Umlenkung von Objekten in das innere Sonnensystem. Die Gravitation der spiralartigen Anhäufungen könnte eine Art kosmisches Fördersystem darstellen, das Kometen auf spezielle Bahnverläufe führt. Diese Dynamik ermöglicht es, dass manche Kometen mit sehr langen Umlaufzeiten entstehen und plötzlich in relativ kurzer Zeit sichtbar werden.

Zudem könnte die Spiralstruktur erklären, weshalb manche interstellare Objekte wie ‚1I/ʻOumuamua‘ oder andere ungewöhnliche Körper bestimmte Bahneigenschaften aufweisen, die eine alleinige Herkunft aus fernen Sternensystemen infrage stellen. Die Entdeckung wurde durch hochauflösende Computersimulationen ermöglicht, die mehrere Faktoren wie die Gravitation der Gas- und Staubwolken in der Milchstraße, die Störungen durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne und die Wechselwirkungen zwischen kleineren Körpern im Sonnensystem berücksichtigten. Diese Modelle zeigten, dass unter perfekten Bedingungen eine Spiralwelle entsteht, die sich in der inneren Oortschen Wolke manifestiert. Beobachtungen stützen diese Theorie zunehmend, indem sie ungewöhnliche Anordnungen und Bewegungsmuster identifizierter Objekte bestätigen. Die Erforschung der Spiralstruktur ist auch für die zukünftige Weltraummission von Interesse.

Kometen sind Zeitkapseln aus der Frühzeit des Sonnensystems und liefern unschätzbare Informationen über die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Bedingungen vor Milliarden von Jahren. Das Verständnis der Spiralstruktur kann dabei helfen, jene Objekte besser zu identifizieren, die für orbitalmechanische Untersuchungen und Sample-Return-Missionen besonders geeignet sind. Dadurch wird die Auswahl potenzieller Targets für Robotermissionen präziser und effektiver. Darüber hinaus lässt die Spiralform Rückschlüsse auf die Entstehung des Sonnensystems zu. Die innere Oortsche Wolke könnte sich aus Überbleibseln der protoplanetaren Scheibe gebildet haben und seitdem durch äußere Einflüsse geformt worden sein.

Die Spiralstruktur ist somit ein dynamisches Relikt, das uns Einblicke in die Entwicklung von Planetensystemen und deren Umgebung gibt. Diese Erkenntnisse sind besonders wertvoll, um auch extrasolare Planetensysteme und deren potenzielle Oortsche Wolken zu verstehen. Die Herausforderung bei der Beobachtung der Spiralstruktur besteht darin, dass die Objekte der Oortschen Wolke extrem klein und lichtschwach sind. Die Entfernung und die geringe Helligkeit machen direkte Beobachtungen mit heutigen Teleskopen schwierig. Deshalb spielen Simulationen und indirekte Methoden eine zentrale Rolle.

Durch das Studium von Kometenbahnen, die aus der Wolke stammen, lassen sich Rückschlüsse auf die Struktur ziehen. Auch zukünftige Teleskopmissionen mit höherer Sensitivität könnten helfen, die Spiralstruktur genauer zu kartieren und zu verstehen. Zusammenfassend öffnet die Entdeckung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine neue Dimension des Verständnisses unseres Sonnensystems. Sie zeigt, dass selbst in den abgelegensten und wenig erforschten Regionen komplexe dynamische Prozesse ablaufen. Diese Erkenntnisse verbessern nicht nur unser Wissen über die Entstehung und Entwicklung von Kometen, sondern auch über die galaktische Umgebung, in der unser Sonnensystem eingebettet ist.

Die weitere Erforschung dieses faszinierenden Phänomens verspricht spannende Entdeckungen und hilft, die Grenzen unseres irdischen Wissens stetig zu erweitern.