Die weltweiten Handelskonflikte dominieren seit einigen Jahren zunehmend die Schlagzeilen und sorgen sowohl in wirtschaftspolitischen Kreisen als auch bei der breiten Öffentlichkeit für Besorgnis. Hinter diesen Spannungen verbirgt sich jedoch kein rein geopolitisches Kräftemessen zwischen Staaten. Vielmehr sind die Ursachen komplex und tief in den jeweiligen inländischen Wirtschaftsstrukturen verankert. Die Verteilung von Einkommen und Vermögen innerhalb einzelner Länder spielt dabei eine zentrale Rolle und beeinflusst maßgeblich die globalen Handelsungleichgewichte. Diese Erkenntnis führt zu einem grundlegenden Umdenken über die Gründe für die gegenwärtigen Handelskonflikte und eröffnet neue Perspektiven für deren Bewältigung.

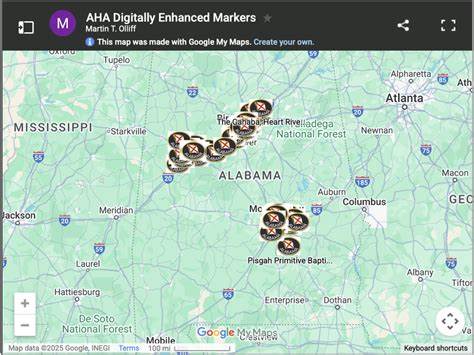

Ein zentrales Argument von Experten wie Michael Pettis und Matthew Klein ist, dass die internen Wirtschafts- und Sozialpolitiken der einzelnen Nationen direkt auf ihre Außenhandelsbilanzen wirken. Länder mit großen Handelsüberschüssen – wie Deutschland oder China – verfolgen häufig Strategien, die das Einkommen der Arbeitnehmerschaft zugunsten der Produktion und der Kapitalbesitzer zurückhalten. Dieses „Subventionieren“ der Produktion zum Nachteil des heimischen Konsums führt dazu, dass ein erheblicher Teil der erzeugten Güter im Inland nicht verbraucht werden kann und stattdessen auf den Weltmärkten abgesetzt werden muss. Solch ein Ungleichgewicht schafft Abhängigkeiten und erzeugt Spannungen, da andere Länder gezwungen sind, diese Überschüsse durch steigende Importe und dadurch bedingte Handelsdefizite aufzunehmen.Dieser Mechanismus ist schwerer zu überwinden, als es auf den ersten Blick scheint.

Der Versuch, das Problem durch erhöhte inländische Investitionen zu lösen, stößt in Ländern wie China an Grenzen, die bereits mit Überkapazitäten im Immobilien- und Industriesektor kämpfen. Haushaltliche oder staatliche Verschuldung kann den Konsum zwar kurzfristig ankurbeln, ist jedoch keine nachhaltige Lösung, zumal eine hohe Verschuldung wiederum neue Risiken für die wirtschaftliche Stabilität mit sich bringt. Eine Reduzierung der Produktion, die zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen würde, ist politisch kaum durchsetzbar und gesellschaftlich unerwünscht.Daher nimmt der Export der übermäßigen Produktion eine zentrale Rolle ein und sorgt nicht nur für ein weltwirtschaftliches Ungleichgewicht, sondern auch für eine zunehmende wirtschaftliche Belastung der Defizitländern. Insbesondere die Vereinigten Staaten fungieren als „Konsument der letzten Instanz“ und gleichen somit die Überschüsse anderer Länder aus.

Diese Rolle belastet die heimische Fertigungsindustrie und verstärkt die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten, da Arbeitsplätze verloren gehen und die Löhne stagnieren, während Kapitalinhaber von günstigeren Importen und steigenden Vermögenswerten profitieren.Die Herausforderung, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist enorm. Die Länder mit Handelsüberschüssen müssen ihre Wirtschaftspolitik grundlegend anpassen und den Fokus stärker auf eine gerechtere Einkommensverteilung legen, um die Binnennachfrage anzukurbeln. Höhere Löhne, ein ausgebautes Sozialsystem sowie bessere öffentliche Dienstleistungen sind dafür unerlässlich. Solche Schritte bedeuten jedoch einen tiefgreifenden Strukturwandel und bergen nicht zuletzt politische Risiken, da mächtige Wirtschaftsbestände von den bisherigen Machtverhältnissen profitieren und Veränderungen meist vehement ablehnen.

Vor allem in der Fertigungsindustrie zeigen sich die Auswirkungen des Ungleichgewichts besonders deutlich. Länder mit anhaltenden Handelsüberschüssen weisen traditionell einen überdurchschnittlichen Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt auf. Wenn deren Überschüsse sinken, wird dies zwangsläufig den industriellen Sektor belasten – ein Prozess, der historisch betrachtet wenig beliebt und mit sozialen Spannungen verbunden ist. Japan ist hierfür ein prägnantes Beispiel, wo nach den 1990er Jahren ein solcher Wandel lange schmerzhafte Anpassungen erforderte.Die USA hingegen erleben durch ihre Rolle als Konsumenten großer Mengen importierter Güter eine schleichende Deindustrialisierung, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Fertigung immer weiter abnimmt.

Der Aufbau neuer industrieller Kapazitäten wird daher zunehmend zur Priorität amerikanischer Wirtschaftspolitik, um Arbeitsplätze zu schaffen und das chronische Handelsdefizit zu reduzieren. Dieser Wandel wirkt sich auch auf die globalen Handelsbeziehungen aus: Die Länder mit anhaltenden Überschüssen müssen ihre Strategien ändern – entweder durch stärkeren inländischen Konsum oder durch eine Akzeptanz eines Rückgangs ihrer industriellen Sonderstellung.Die Folgen dieser Entwicklungen für das globale Wirtschaftssystem sind weitreichend. Ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Regionen bringt nicht nur Verzerrungen im Handel mit sich, sondern fordert auch die internationale Währungs- und Finanzarchitektur heraus. Die Herausforderung besteht darin, einen Ausgleich zu schaffen, der weniger auf kurzfristigen Eingriffen und protektionistischen Maßnahmen basiert, sondern auf einer nachhaltigen Anpassung der Wirtschaftspolitiken in den einzelnen Ländern.

Es zeichnet sich ab, dass die kommenden Jahre von tiefgreifenden Veränderungen geprägt sein werden. Die bestehenden Handelsregime und Kapitalflüsse werden einem Anpassungsdruck ausgesetzt, der den Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung neu gestalten könnte. Länder, die sich frühzeitig an diese neuen Bedingungen anpassen, indem sie nachhaltiges Wachstum mit sozialer Gerechtigkeit verbinden, könnten gestärkt aus dieser Phase hervorgehen. Gleichzeitig ist klar, dass der Weg zu einem stabileren und gerechteren Welthandel mit erheblichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden sein wird.Fazit ist, dass die Handelskonflikte der Gegenwart nicht allein durch internationale Differenzen erklärbar sind.

Vielmehr wurzeln sie in innerstaatlichen Ungleichheiten und Entscheidungen, die Auswirkungen auf das globale Wirtschaftsgleichgewicht haben. Die Lösung erfordert daher ein gemeinsames Verständnis dieser Zusammenhänge und eine koordinierte Anstrengung aller beteiligten Länder. Nur so kann der weltweite Handel langfristig stabilisiert und für alle Akteure nachhaltiger gestaltet werden. Der Diskurs über die Ursachen der Handelskonflikte eröffnet somit zugleich einen Weg, um die ökonomischen und sozialen Herausforderungen der Zukunft zu meistern.