Die Art und Weise, wie wir atmen, ist weit mehr als nur ein lebenswichtiger biologischer Prozess. Moderne Forschung zeigt, dass unser Atemmuster so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck und somit eine neue biometrische Identifikationsmethode sein kann. In einer Ära, in der Identitätsdiebstahl und Datenschutzfragen zunehmend an Bedeutung gewinnen, eröffnet diese Erkenntnis spannende Perspektiven. Doch die Einzigartigkeit unseres Atems offenbart nicht nur unsere Identität, sondern auch Informationen über unseren physischen und psychischen Zustand. Atmung ist seit jeher ein Symbol für Leben und Gesundheit.

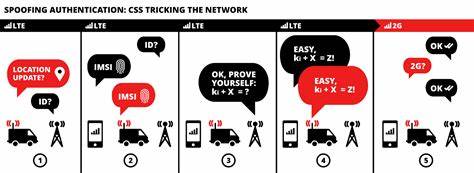

Jeder Mensch atmet unterschiedlich: Die Tiefe, das Tempo, die Rhythmik und selbst die kleine Schwankungen im Ein- und Ausatmen kreieren ein individuelles Muster. Wissenschaftler haben mithilfe neuester Technologien wie KI-Analysen und hochsensiblen Sensoren festgestellt, dass diese Muster so charakteristisch sind, dass sie zur Identifizierung verwendet werden können. Die Implikationen dieser Forschung sind vielseitig. Im Bereich der Sicherheit könnten Atemmuster als biometrisches Erkennungselement in Zugangskontrollen und Identitätsprüfung dienen. Anders als Fingerabdrücke lassen sich Atemmuster nicht ohne weiteres manipulieren oder zurücklassen, was die Sicherheit erhöht.

Außerdem schützt diese Methode die Privatsphäre, da das Einatmen keine sichtbaren Spuren hinterlässt. Über die reine Identifikation hinaus spiegeln Atemmuster auch den Gesundheitszustand wider. Krankheiten wie Asthma, COPD oder Herzprobleme verändern die Atemtechnik erheblich. Indem diese Veränderungen analysiert werden, könnten Ärzte frühzeitig Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen erhalten, bevor klare Symptome auftreten. Auch Stress und psychische Belastungen wirken sich spürbar auf das Atemverhalten aus.

Ein flacher oder unregelmäßiger Atem kann Indikatoren für Angstzustände oder Depressionen sein. Technisch basiert die Analyse der Atemmuster auf der Erfassung verschiedener Parameter. Dazu gehören Atemfrequenz, Atemvolumen, Gleichmäßigkeit der Atmung und sogar die Lautstärke und Form der Atemzüge. Moderne Geräte messen diese Parameter minutengenau und können durch maschinelles Lernen individuelle Profile erstellen. Diese Profile sind hochpräzise und erlauben eine sichere Unterscheidung zwischen verschiedenen Personen.

Neben dem medizinischen und sicherheitsrelevanten Aspekt besitzt die Forschung auch eine psychologische Dimension. Das Bewusstsein über den eigenen Atem und seine Muster kann zur Selbstregulierung und Verbesserung des Wohlbefindens genutzt werden. Techniken wie Meditation und Atemtherapie setzen seit langem darauf, kontrolliertes Atmen zu fördern, um Stress abzubauen und die emotionale Balance zu stärken. Mit dem Wissen um die Individualität des Atems könnten personalisierte Programme entwickelt werden, die auf das Atemprofil jedes Einzelnen abgestimmt sind. Die Entwicklung dieser Technologie bringt aber auch Fragen zum Datenschutz und zu ethischen Standards mit sich.

Da Atemmuster sensible Informationen enthalten können, muss gewährleistet sein, dass diese Daten sicher gespeichert und verarbeitet werden. Der Umgang mit biometrischen Daten ist streng reguliert, und es bedarf klarer Richtlinien, um Missbrauch zu verhindern. Nutzer sollten die Kontrolle über ihre Atemdaten behalten und transparent darüber informiert werden, wie und wofür diese verwendet werden. Insgesamt markieren die Erkenntnisse über die Einzigartigkeit von Atemmustern einen Meilenstein in der Biometrie und der Gesundheitsforschung. Die Kombination aus fortschrittlicher Sensortechnik und künstlicher Intelligenz macht es möglich, eine leicht zugängliche und nicht-invasive Methode zur Identifizierung und Gesundheitsüberwachung zu etablieren.

Medizinische Anwendungen könnten somit präziser und frühzeitiger erkannt werden, während Sicherheitsprozesse durch zusätzliche Ebenen der Identitätsprüfung gestärkt werden. Auch die potenziellen Anwendungen im Alltag sind vielversprechend. Wearables und Smart-Home-Systeme könnten zukünftig Atemdaten auswerten und auf plötzliche Veränderungen reagieren, etwa bei akuten Atemnotanfällen oder psychischem Stress. Dies fördert nicht nur eine bessere Lebensqualität, sondern kann in Notfällen lebensrettend sein. Zudem eröffnet die Forschung neue Wege in der Verhaltensforschung, indem sie das Zusammenspiel zwischen Atemmustern und neurologischen oder emotionalen Zuständen besser versteht.