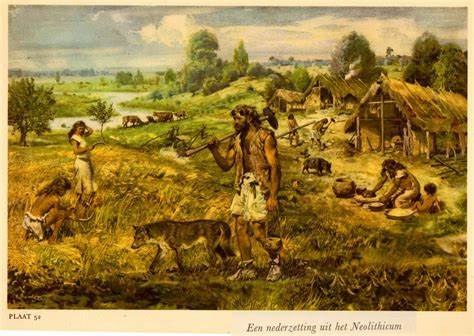

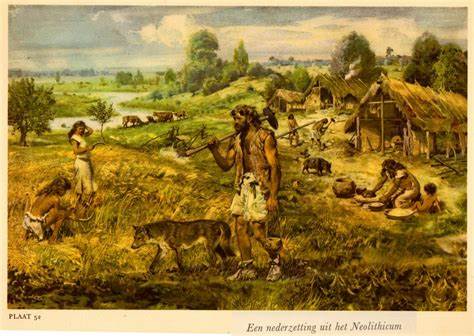

Die Neolithische Revolution markiert einen bedeutsamen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, an dem sich Jäger und Sammler zu sesshaften Landwirten entwickelten. Insbesondere in der südlichen Levante, einer Region, die heute Teile Israels, Jordaniens und der palästinensischen Gebiete umfasst, vollzog sich dieser Übergang vor etwa 10.000 Jahren. Über die Ursachen für diese tiefgreifende gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderung wird seit langem diskutiert. Aktuelle Forschungen legen nahe, dass natürliche Umweltkatastrophen wie großflächige, verheerende Brände und daraus resultierende Bodenveränderungen eine wichtige Rolle gespielt haben könnten.

Dabei rücken klimatische Faktoren und ihre Auswirkungen auf Vegetation und Böden in den Fokus, wobei die Wechselwirkungen zwischen Natur und menschlichem Verhalten komplexer sind als bisher angenommen. In der südlichen Levante ist bereits seit der mittleren Altsteinzeit die Nutzung von Feuer durch frühe Homininen belegt. Feuer diente nicht nur zum Kochen und Wärmen, sondern auch zum Landschaftsmanagement. Während der Neolithischen Revolution hat sich diese Beziehung verändert: Feuer wurde zu einem möglichen Werkzeug für Umweltgestaltung, um Flächen für den Anbau von Pflanzen zu öffnen oder Wälder und Gestrüpp zu reduzieren. Doch zwischen natürlicher und anthropogener Ursache von Bränden unterscheiden sich Forschungsergebnisse erheblich.

Bodenproben und Sedimentkerne aus der Hula-Region, einer Senke im nördlichen Israel, zeigen einen markanten Anstieg von Mikrokohlepartikeln vor rund 8.200 Jahren. Diese spiegeln eine Intensivierung der Brandereignisse wider. Interessanterweise fällt diese Phase mit einer deutlichen Reduktion der Vegetationsdichte sowie einer verstärkten Bodenerosion zusammen. Analysen von Isotopen in Tropfsteinen (Speleothemen) aus Höhlen der jüdäischen Bergkette belegen außerdem eine Abnahme der Bodenbedeckung, was für ein ausgeprägtes Pflanzensterben spricht.

Der Verlust von Böden auf den Berghängen führte dazu, dass diese weggewaschen wurden und sich insbesondere in Tälern und Senken neu ablagerten. Diese neu angelegten fruchtbaren Sedimentschichten wurden vermutlich von den damaligen neolithischen Siedlungen zum Ackerbau genutzt, da sie leichter zu bearbeiten waren als stark erodierte Hänge ohne Bodenauflage. Die Ursachen für diese katastrophalen Feuer sind komplex. Vulkanische Aktivitäten, die als natürliche Brandursache in Frage kommen können, sind in dieser Periode im Levantegebiet nicht nachweisbar. Anthropogen gesteuerte Feuer über die gesamte Region für die Zeitspanne von mehreren Jahrhunderten erscheinen unwahrscheinlich.

Stattdessen wird ein klimatischer Auslöser als plausibel anerkannt: Der Anstieg von Blitzschlägen infolge intensiver Gewitter bei trockenen Bedingungen könnte natürliche Brände ausgelöst haben. Dieser Effekt wird mit einer Zeitperiode extremer Trockenheit in Verbindung gebracht, die von Niedrigwasserständen im Toten Meer und kalten, trockenen klimatischen Ereignissen in der nördlichen Hemisphäre gekennzeichnet war – dem sogenannten 8,2-Kilojahre-Event. Während dieses Zeitraums zog sich die Samba-Humid-Periode, eine Phase erhöhter Niederschläge in Nordafrika und dem Nahen Osten, nach Süden zurück, wodurch in der südlichen Levante das Einwirken trockener Klimabedingungen verstärkt wurde. Die Kombination aus trockener Vegetation und häufigen Blitzeinschlägen führte zu einem noch nie dagewesenen Brandregime, das die natürliche Vegetation massiv dezimierte und wertvollen Boden von Hängen abtrug. Die Bodenerosion zeigte sich nicht nur in der Abnahme des Bodenvorrats auf den Hängen, sondern auch in der Ablagerung der erodierten Bodenbestandteile in Tälern und Niederungen.

Solche Sedimentfallen boten die Grundlage für fruchtbare Böden. Zahlreiche große neolithische Siedlungen, darunter berühmte Fundstätten wie Jericho, Gilgal und Netiv Hagdud, entstanden genau in diesen Niederungen. Die geochemischen und stratigraphischen Daten belegen, dass diese Siedlungsstandorte auf überlagerten, reorganisierten Böden lagen, die vom Erosionsprozess des frühen Holozäns geformt worden waren. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Veränderungen eine Verschiebung im Siedlungsmuster nach sich zogen: Wo zuvor die Hänge aufgrund ihrer Bodenbedeckung Besiedlungsorte ermöglichten, war im Zuge der katastrophalen Brände und Bodendegradation nur mehr eine Konzentration in den bodenreichen Tälern möglich. Diese neu entstehenden Biotope boten eine relativ stabile Basis für die Entwicklung der Landwirtschaft und damit für das Wachstum von Bevölkerungszentren.

Die Auswirkungen dieser Umweltveränderungen waren jedoch nicht nur auf physische Landschaftselemente beschränkt. Sie beeinflussten auch das Verhalten und die kognitiven Fähigkeiten der Menschen. Die Notwendigkeit, sich an eine drastisch veränderte Umwelt anzupassen, förderte Innovationsprozesse, die in der Domestizierung von Pflanzen und Tieren sowie in der verstärkten Nutzung von mikroklimatischen Nischen und Höhlen resultierten. Eine bemerkenswerte Entwicklung war etwa die vertiefte Nutzung von komplexen Höhlensystemen, was auf einen Wandel in sozialen und rituellen Praktiken hinweist. Beim genaueren Blick auf die paläoklimatischen Abläufe zeigt sich, dass diese Hochphase der Feuer und Bodenerosion auch kilometerweit entfernte Regionen in der Levante beeinflusste.

Isotopenmessungen aus verschiedenen Höhlen belegen einen deutlichen Rückgang der Bodenbedeckung über mehrere hundert Jahre, was mit einer langsamen Erholung erst im späten Neolithikum einherging. Dieses weitreichende Ausmaß verdeutlicht die gewaltigen Umwälzungen, welche die Region zu dieser Zeit erfuhr. Vergleichende Untersuchungen mit älteren Warmzeitphasen, wie jener vor etwa 125.000 Jahren (dem sogenannten Marine Isotopenstadium 5e), zeigen, dass ähnliche, jedoch viel stärkere Feuerereignisse bereits früher stattfanden. Dies unterstreicht eine zyklische Natur dieser Umweltkatastrophen, die durch astronomische Schwankungen der Sonneneinstrahlung und deren Einfluss auf Klimamuster gesteuert werden könnten.

Für das Verständnis der Neolithischen Revolution eröffnet diese Sichtweise neue Perspektiven: Nicht allein menschliches Innovationsstreben oder gesellschaftlicher Druck waren ausschlaggebend für den Übergang zur Landwirtschaft. Vielmehr könnte eine dramatische Umweltverschlechterung, ausgelöst durch klimatische Veränderungen und ihre Folgen für Vegetation und Bodenstruktur, einen entscheidenden Impuls gegeben haben. Durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume auf den Hängen wurden frühe menschliche Gemeinschaften gezwungen, ihre Subsistenzstrategien radikal zu überdenken, sich in Bodensenken anzusiedeln und sich verstärkt dem Ackerbau zu widmen. Diese Sichtweise erweitert das Bild der Neolithischen Revolution hin zu einem multidimensionalen Prozess, bei dem Umwelt, Klima, Naturkatastrophen und menschliche Kulturentwicklung eng miteinander verflochten sind. Sie eröffnet zugleich neue Forschungsfragen über die Rolle von Feuer und Bodenerosion in anderen frühen Agrarkulturen weltweit.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Erforschung katastrophaler Feuerereignisse und deren Auswirkungen auf die Bodenlandschaft im südlichen Levantegebiet zeigt, wie Naturereignisse tiefgreifende gesellschaftliche Transformationen hervorrufen können. Die Erkenntnisse aus sedimentären, isotopischen und archäologischen Quellen verdeutlichen, dass die entstehenden landwirtschaftlichen Siedlungen nicht allein Ausdruck menschlicher Innovation waren, sondern auch direkte Folgen nachhaltiger Landschaftsveränderungen durch Umweltkatastrophen. Somit trägt das Zusammenspiel von Katastrophe und Anpassung entscheidend zum Verständnis der Entstehung der Landwirtschaft in der Menschheitsgeschichte bei.

![Rutger Bregman – "Moral Ambition" [video]](/images/8AFC8EEC-4C1F-4212-A65D-FEB254FD3CD3)