Die Überwachung und Analyse der eigenen Zeitnutzung über einen längeren Zeitraum bietet einzigartige Einblicke in persönliche Gewohnheiten, Veränderungen im Alltag und die Anpassung an unterschiedliche Lebenssituationen. Ein Zeitraum von 13 Jahren, von 2012 bis 2025, zeigt deutlich, wie sich das Zeitmanagement im Verlauf verschiedener Lebensabschnitte wandelt und welche Prioritäten verschoben werden. Die Auswertung solcher Daten ist nicht nur für den Einzelnen spannend, sondern auch für Personen, die sich mit selbstquantifizierenden Methoden befassen oder allgemeine Erkenntnisse über Zeitnutzung suchen. Zu Beginn des untersuchten Zeitraums im Jahr 2012 lag noch der Fokus auf der semi-retirement Lebensphase. Noch keine Familie, viel Beratungsarbeit und professionelle Tätigkeiten prägten die Tagesstruktur.

Dabei wurde schon früh Wert darauf gelegt, wie viel Zeit für berufliche Aufgaben zur Verfügung stand und wie Freizeitflächen genutzt werden konnten. Durch die intensive Erstellung eines eigenen web-basierten Zeittrackers wurde das Prinzip verfolgt, die Nutzung der eigenen Zeit möglichst genau und individuell erfasst und ausgewertet zu bekommen. Der eigene Zeittracker ermöglichte die feine Analyse einzelner Aktivitäten, angefangen bei Arbeitseinsätzen bis hin zum Freizeit- und Ruheanteil. Ein zentraler Ansatz war es, Tätigkeiten innerhalb einer hierarchischen Kategorienstruktur zu erfassen, die sowohl eine Gesamtübersicht als auch detaillierte Einblicke erlaubte. Mit dem Jahr 2016 beginnt eine neue prägende Lebensphase: Die Geburt des Kindes.

Diese Veränderung wirkt sich dramatisch auf die Zeiteinteilung aus, insbesondere auf den Schlaf und die Zeit für Kinderbetreuung. Das Zitat „Wie ein zersplitterter Schlaf“ beschreibt treffend die Herausforderung, ausreichend Ruhe zu finden, trotz eines häufig fragmentierten Schlafzyklus. Der Übergang zur Rund-um-die-Uhr-Betreuung verändert die Verteilung von Arbeits- und Freizeit deutlich und stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität und den Umgang mit unerwarteten Unterbrechungen. Im weiteren Verlauf zeigt sich eine langsame, aber stetige Rückkehr zu einer ausgewogeneren Nutzung der Zeit. Während der Fokus auf Kinderbetreuung zunächst dominant ist, verschiebt sich dieser sukzessive und schafft Raum für persönliche und produktive Aktivitäten.

Die Daten verdeutlichen auch, wie Freizeitgestaltung wie Klavierspielen oder längere Spaziergänge einen hohen Stellenwert einnehmen können, wenn sich Lebensumstände stabilisieren und neue Routinen entstehen. Ein wichtiges Thema, das sich durch die gesamte Analyse zieht, ist die Frage der Fragmentierung des Tages. Besonders in Zeiten intensiver Kinderbetreuung ergeben sich viele kurze Zeitfenster, die häufig nur für kleine Aufgaben oder Pausen genutzt werden können. Die Heilung und Akzeptanz dieser Fragmentierung ist ein Prozess, der mit der Anpassung an das Familienleben verbunden ist. Erkenntnisse aus Interviews und Literatur zur Arbeitsorganisation von Müttern und anderen Hauptbetreuungspersonen verdeutlichen, dass solche kurzen Unterbrechungen oftmals die einzige Möglichkeit sind, kreativ oder produktiv zu sein.

Die Auswertung verdeutlicht auch, wie der Schlaf eng mit Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden verknüpft ist. Gute und ausreichende Erholungsphasen, wenngleich manchmal bruchstückhaft, werden als Schlüssel zu einem gelingenden Alltag gesehen. Die Schwierigkeit, sowohl tagsüber bei Bedarf Ruhepausen einzulegen als auch eine nächtliche Ruhephase zu gewährleisten, ist eine Herausforderung, der sich viele Eltern stellen müssen. Nutzer von Zeitdaten zur Selbstanalyse erkennen häufig die Balance zwischen dem Bedürfnis nach Struktur und Flexibilität. Die dokumentierten Erfahrungen zeigen, dass Striktheit in der Zeiteinteilung oft weniger zielführend ist als eine Anpassung an den natürlichen und von äußeren Faktoren bedingten Fluss des Tages.

Dies bedeutet, dass die Akzeptanz von ungeplanten Momenten und die Fähigkeit zum Abschalten bei Bedarf genauso wichtig sind wie fokussierte Phasen der Produktivität. Erstaunlich ist dabei, wie das konsequente Festhalten von Zeitdaten nicht als Belastung sondern als beruhigender Prozess empfunden wird. Es wird sichtbar, dass durch die Messung und Visualisierung der Zeitnutzung nicht nur die Prioritäten erkennbar werden, sondern auch das Verständnis für notwendige Kompromisse gestärkt wird. So wird deutlich, dass die Zeit für Kinderbetreuung oft zulasten von Freizeit oder sozialen Aktivitäten geht, gleichzeitig aber wertvolle Momente schafft, die bewusst wahrgenommen werden wollen. Mit steigendem Alter des Kindes kommt eine gewisse Routine in den Alltag.

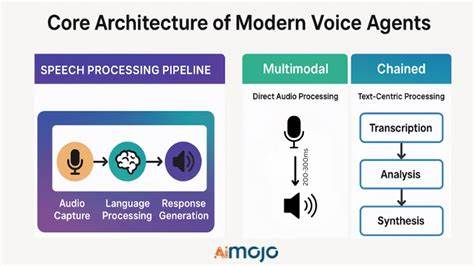

Events wie Schuljahre, Ferien oder bestimmte Freizeitaktivitäten bestimmen zunehmend die Struktur des Tages. Die Anpassung an diesen Wandel zeigt sich unter anderem in der scheinbar stetigen Integration von schulischen Verpflichtungen, erkennbar an der Verschiebung der eigenen Zeitnutzung. Die Beobachtungen reichen sogar bis ins Jahr 2025, in dem wieder mehr Zeit für persönliche Hobbys freigeräumt wird. Durch die Entlastung gemeinsamer Familienaufgaben, etwa durch den Ruhestand des Partners, entsteht mehr Raum für eigenständige Aktivitäten, die den Alltag bereichern und zur mentalen Ausgeglichenheit beitragen. Aus technischer Sicht zeigt die dokumentierte Verwendung eines selbst entwickelten Zeittrackers, wie individuell Anpassungen an die eigenen Bedürfnisse vorgenommen werden können.

Die Integration von Funktionen zur schnellen Erfassung, Nachbearbeitung und Automatisierung hilft, den Aufwand der Datenerfassung gering zu halten. Die Kombination von eigenen Skripten zur Datenauswertung und Visualisierung, unter anderem mit Open-Source-Tools, optimiert den Prozess und ermöglicht eine flexiblere und tiefere Analyse als viele standardisierte Anwendungen. Neben quantitativen Daten ergänzen qualitative Einträge in Journals den Blick auf das eigene Zeitverhalten. Diese Ergänzung erlaubt es, die Lebensumstände, Gefühle und besondere Ereignisse mit den Zahlen in Beziehung zu setzen, wodurch ein ganzheitliches Bild des Alltags entsteht. Die Analyse und der regelmäßige Blick auf diese Daten tragen zu einem bewusstem Umgang mit der eigenen Zeit bei.

Sie helfen, Prioritäten kontinuierlich zu justieren, Wünsche und Realitäten in Einklang zu bringen und das eigene Lebensgefühl zu verbessern. Dabei wird deutlich, dass Zeitmanagement kein starres Konstrukt sein muss, sondern sich an die wechselnden Lebensphasen anpasst und Raum für spontane Entscheidungen lässt. Schließlich sind die Erfahrungen ein wertvoller Beitrag für alle, die ähnliche Herausforderungen kennen oder eine verbesserte Selbstorganisation anstreben. Die Erkenntnisse über die Balance zwischen Arbeit, Familie und persönlicher Zeit, der Umgang mit Schlaf und Erholung sowie die Entwicklung von Gewohnheiten zeigen, dass Zeitmanagement stets auch ein Spiegel der eigenen Lebensumstände und Werte ist. Langfristige Zeitdaten bieten somit nicht nur eine Übersicht historischer Zeitverwendung, sondern dienen als Werkzeug zur Selbsterkenntnis und zur bewussten Gestaltung der Zukunft.

Die Freude an der Entdeckung von Mustern und die geduldige Arbeit mit eigenen Daten eröffnen eine nachhaltige Möglichkeit, das eigene Leben in seiner Vielschichtigkeit zu verstehen und aktiv zu formen.