Die Demokratie wird oft als selbstverständliche Basis moderner Gesellschaften angesehen. Doch wie erkennen wir, wenn dieses politische System beginnt zu bröckeln und sich autoritäre Strukturen einschleichen? In den letzten Jahren haben politische Wissenschaftler und Beobachter weltweit vermehrt davor gewarnt, dass nicht nur offenkundige Diktaturen die demokratische Ordnung bedrohen, sondern vor allem subtilere Formen der Machtmissbräuche und gezielten Manipulationen. Das Verständnis dieser Prozesse ist von entscheidender Bedeutung, um die demokratischen Werte zu schützen und weiterzuentwickeln. Autoritäre Systeme haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Die klassische Vorstellung eines autoritären Regimes, das durch offene Gewalt, Zensur und repressive Maßnahmen gegen die Bevölkerung auffällt, weicht zunehmend einer moderneren, verschleierten Form der Herrschaft: der sogenannten wettbewerbsorientierten Autoritarismus.

Diese Form zeichnet sich dadurch aus, dass zwar Wahlen abgehalten werden und ein gewisser Wettbewerb zwischen Parteien besteht, doch der Spielraum für echte Opposition wird systematisch eingeengt und die Machtverhältnisse manipuliert. Ein wichtiges Kennzeichen dieser Form von Herrschaft ist der Missbrauch von öffentlichen Institutionen und Ressourcen. Statt offener Repression greifen autokratisch organisierte Regierungen auf rechtliche und administrative Mittel zurück, um Gegner zu schwächen. Regulierungsbehörden, Steuerämter oder Justizbehörden werden instrumentalisert, um politische Gegner und kritische Medien zu verfolgen. Solche Maßnahmen gefährden das Gleichgewicht politischer Kräfte und verhindern einen fairen Wettbewerb.

Dies wird deutlich in Ländern wie Ungarn, der Türkei oder Venezuela, wo die Demokratie de facto zwar formal besteht, jedoch ihre Prinzipien untergraben werden. Warum sind diese Tendenzen für viele Bürgerinnen und Bürger oft schwer zu erkennen? Weil die Instrumentalisierung von Institutionen und der Einsatz vermeintlich legaler Mittel die Demokratie optisch aufrechterhalten, ohne deren Fundament zu sichern. Menschen empfinden nach außen hin noch den Eindruck, einem demokratischen System anzugehören, da sie etwa noch wählen können oder Meinungsfreiheit formal besteht. Doch die Substanz der Demokratie ist gefährdet, wenn Kritik und Opposition mit hohen persönlichen oder finanziellen Kosten einhergehen. Ein zentraler Indikator für den Verlust demokratischer Freiheiten ist daher, wie kostspielig oder riskant es für Bürger wird, sich gegen die Regierung zu stellen.

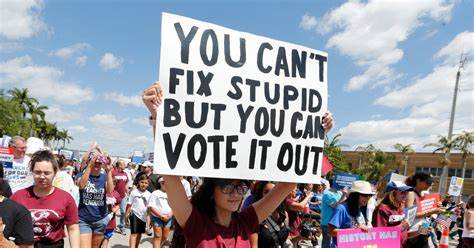

In einer funktionierenden Demokratie können Menschen uneingeschränkt Kritik üben, demonstrieren und politische Meinungen vertreten, ohne Angst vor willkürlichen Strafen oder staatlicher Repression haben zu müssen. Die politisch Verantwortlichen respektieren das Recht auf legitimen Widerstand und verstehen Opposition als notwendigen Bestandteil des Systems. Unter autoritären Bedingungen hingegen verändert sich diese Grundregel grundlegend. Diejenigen, die offen Kritik üben oder als politische Gegenspieler auftreten, sehen sich häufig mit Verfahren konfrontiert, die gezielt darauf ausgerichtet sind, sie zu zermürben. Unbegründete Strafanzeigen, langwierige Ermittlungen, finanzielle Repressalien wie Steuerprüfungen, aber auch unerklärliche Entzüge von Förderungen oder Betriebslizenzen sind gängige Methoden.

Darüber hinaus können Medien durch Klagen oder eingeschränkten Zugang zu Informationen eingeschüchtert und zensiert werden. Nicht selten erleben Aktivistinnen und Journalisten Einschüchterungen, Bedrohungen und in Extremfällen sogar physische Attacken durch regierungsnahe Gruppierungen. Diese schleichende Einschüchterung führt dazu, dass viele Menschen ihre Kritik zurückhalten oder sich nicht mehr öffentlich engagieren. Die demokratische Debatte wird leiser, und die Rolle der Opposition schwächt sich zunehmend ab. Die Demokratie verliert somit ihre vitalen Kräfte und gerät in Gefahr.

Ein prominentes Beispiel für dieses Phänomen ist die politische Entwicklung in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren. Beobachter verweisen darauf, dass unter der Regierung von Donald Trump bestimmte staatliche Institutionen für parteipolitische Zwecke eingesetzt wurden, um Gegner zu diskreditieren oder zu verfolgen. Diese Praxis erhöhte die Kosten des politischen Widerstands und trug dazu bei, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu untergraben. Solche Entwicklungen werfen die Frage auf, ob Amerika bereits in einen Zustand der wettbewerbsorientierten Autoritarismus hineingeschlittert ist. Doch die Herausforderung beschränkt sich nicht auf die USA.

Weltweit beobachten Experten eine Zunahme ähnlicher Muster. Die Verfügbarkeit und Nutzung von Technologien zur Überwachung, die Verbreitung von Desinformation und die Polarisierung der Gesellschaften tragen dazu bei, dass autoritäre Taktiken effektiver und schwerer zu bekämpfen sind. In vielen Ländern von Ost- und Mitteleuropa über Lateinamerika bis zu Teilen Asiens wird die demokratische Kultur zunehmend ausgehebelt. Um dem entgegenzuwirken, ist es notwendig, die zentralen Prinzipien der Demokratie wieder ins Bewusstsein zu rücken. Dazu gehört die Achtung der Meinungsfreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz sowie die Autonomie der Medien und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Gesellschaften müssen darauf achten, dass Institutionen nicht zu Machtinstrumenten einzelner Gruppen verkommen, sondern ihre unparteiische und verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen. Es ist zudem entscheidend, dass Bürgerinnen und Bürger wachsam bleiben und politische Entwicklungen kritisch beobachten. Die Akzeptanz der Opposition als legitimen Teil des politischen Systems ist ein Kernbestandteil demokratischer Kultur und darf nicht als Schwäche bewertet werden. Stattdessen sollte die Meinungsvielfalt als Stärke anerkannt werden, die stabile und widerstandsfähige Gesellschaften hervorbringt. Die kritische Reflexion darüber, wie sich autoritäre Tendenzen immer subtiler etablieren können, ermöglicht es, frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.