Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren kaum einen Lebensbereich so stark verändert wie die Automobilbranche. Vernetzte Autos, sogenannte Connected Cars, sind längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität auf unseren Straßen. Diese Fahrzeuge sind mit zahlreichen Sensoren, Kameras und einer permanenten Internetverbindung ausgestattet, die eine Vielzahl von Daten generieren und senden. Während diese Entwicklungen Komfort, Sicherheit und neue Serviceleistungen steigern, werfen sie zugleich drängende Fragen zum Datenschutz und zur Sicherheit der persönlichen Daten auf. Die Risiken, die mit dem Konzept des vernetzten Autos einhergehen, stehen derzeit mehr denn je im Fokus von Verbrauchern, Datenschützern und Gesetzgebern.

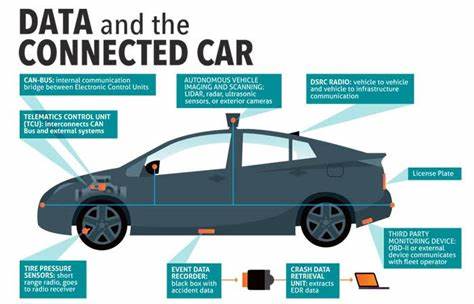

Die Grundlage dieses Problems liegt in der enormen Menge und Vielfalt an Daten, die moderne Fahrzeuge erfassen. Diese reichen von GPS-Standortdaten über Fahrverhalten, Geschwindigkeitsinformationen und Temperatursensorwerte bis hin zu Aufnahmen von Innen- und Außenkameras. Hersteller bieten immer häufiger abonnementbasierte Dienste an, welche zusätzliche Funktionen wie erweiterte Navigationsdienste, Fernsteuerung, automatische Diagnosen und sogar Überwachung des Fahrzeugs aus der Ferne ermöglichen. Dabei entstehen umfangreiche Datensätze, die ständig aktualisiert und für verschiedene Zwecke genutzt werden. Diese Daten können nicht nur wertvolle Informationen für Autokonzerne sein, sondern auch für Versicherungen, Werbetreibende und gegebenenfalls für Strafverfolgungsbehörden.

Ein zentrales Datenschutzrisiko besteht darin, dass die Kontrolle über diese persönlichen Daten oft nicht klar geregelt ist. Obwohl Fahrzeughersteller offiziell betonen, dass der Zugriff auf gespeicherte Daten nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen erfolgen kann, haben Untersuchungen aufgezeigt, dass in der Praxis oft auch ohne richterlichen Beschluss auf viele Daten zugegriffen wird. So variiert die Art und Menge der gesammelten Daten je nach Fahrzeugmodell, Hersteller, Abrufmodalitäten und manchmal sogar unabhängig davon, ob ein Abonnement aktiv ist oder nicht. Dies bedeutet, dass selbst kündigte Nutzer manchmal weiterhin überwacht werden könnten. Für den Fahrzeughalter ist es daher kaum nachvollziehbar, welche Daten tatsächlich aufgezeichnet werden und in wessen Zugriff sie geraten.

Zusätzlich bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern in Bezug auf Datensicherheit und Transparenz. So erheben einige Hersteller wie Tesla nicht nur routinemäßig Standortdaten, sondern filmen mit integrierten Kameras dauerhaft das Fahrzeugumfeld – ähnlich einer mobilen Überwachungsstation. Ein solcher Umfang an Datenaufzeichnung kann potenziell große Risiken bergen, wenn diese Informationen in falsche Hände geraten oder missbraucht werden. Auch die oft unübersichtlich gestalteten Abo-Modelle, wie etwa bei GM’s OnStar oder BMW ConnectedDrive, erschweren es Verbrauchern, die genauen Dienste und deren Kosten zu verstehen sowie effektiv die Kontrolle über ihre Daten auszuüben.Das Thema Telemetrie-Daten ist ein weiteres großes Anliegen.

Versicherungen drängen zunehmend darauf, solche Daten zu nutzen, um das Fahrverhalten individuell zu bewerten und daraus Versicherungsprämien abzuleiten. Solche Telemetriedaten können jedoch auch tief in die Privatsphäre des Fahrers eingreifen, indem sie detaillierte Bewegungs- und Verhaltensprofile erstellen. In einigen Bundesstaaten wird der Einsatz dieser Technologien unterschiedlich reguliert, was zusätzlich für Verwirrung und Unsicherheit sorgt. Die permanenten Überwachungsmechanismen können zu einem Gefühl ständiger Kontrolle führen, das dem Grundrecht auf Privatsphäre widerspricht.Juristisch und ethisch gesehen stehen vernetzte Autos am Scheideweg.

Verbraucherschützer und Datenschutzexperten verweisen immer wieder auf das Recht auf informelle Selbstbestimmung und die Bedeutung einer klaren Gesetzgebung, die Nutzer vor übermäßiger Überwachung schützt. Aktuell fehlen vielerorts verbindliche Regelungen, die es beispielsweise ermöglichen würden, die Datenerhebung vollständig abzuschalten oder klare Vorgaben über die Aufbewahrung, Verschlüsselung und den Umgang mit personenbezogenen Informationen zu schaffen. Dies führt in der Praxis zu einer Grauzone, in der Endverbraucher oft keine wirklichen Wahlmöglichkeiten haben und sich dem Überwachungsdruck durch Technologiehersteller und Dienstleistungen ausgesetzt sehen.Die Rolle der Justiz in diesem Zusammenhang ist ebenfalls von wachsender Bedeutung. Das US-amerikanische vierte Verfassungsänderungsrecht schützt Bürger vor ungerechtfertigten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen.

Im digitalen Zeitalter stellt sich die Frage, ob und wie sich diese Rechte auf Daten aus vernetzten Autos übertragen lassen. Ein Beispiel hierfür sind Gerichtsverfahren, in denen Strafverfolgungsbehörden Fahrzeugdaten ohne vorherige richterliche Anordnung abrufen, oder Nutzer zu verdächtigen machen, weil sie sich zur falschen Zeit am falschen Ort befanden. Experten fordern daher eine klare gerichtliche Kontrolle und höheren Datenschutzstandard im Umgang mit dieser sensiblen Fahrzeugdaten.Neben den datenschutzrechtlichen Bedenken gewinnt auch die Sicherheit der Systeme zunehmend an Bedeutung. Vernetzte Autos sind, ähnlich wie andere IoT-Geräte, potenziell anfällig für Hackerangriffe.

Bereits vereinzelt gab es Vorfälle, bei denen Angriffe es ermöglichten, Fahrzeuge fernzusteuern oder auszuschalten. Ein solcher Kontrollverlust kann katastrophale Folgen haben und zeigt, dass neben Datenschutz auch die technische Robustheit eine zentrale Herausforderung für die Branche darstellt. Hersteller müssen künftig sicherstellen, dass alle Systeme gegen Manipulationen geschützt sind und zugleich transparente Sicherheitsstandards kommuniziert werden.Verbraucher und Interessierte stehen somit vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend vernetzten und digitalisierten Fahrzeugumfeld zurechtzufinden. Mutiges Hinterfragen und Bewusstsein gegenüber den eingebetteten Technologien wird unerlässlich.

Wer ein vernetztes Fahrzeug kaufen möchte, sollte sich gut über die jeweiligen Dienstleistungsangebote informieren und gezielt nach Möglichkeiten suchen, Datenzugriffe zu beschränken oder Abonnements abzubestellen. Medien, Verbraucherschutzorganisationen und Plattformen wie etwa die Elektronische Freiheitsfront (EFF) können dabei wichtige Unterstützer sein und zur Aufklärung beitragen.Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn unabhängige Instanzen, wie Konsumentenschutzverbände oder regulatorische Behörden, Test und Bewertungen hinsichtlich Datenschutzfreundlichkeit in ihre Berichte aufnehmen würden. Eine verstärkte Berücksichtigung der Fähigkeit, datenbasierte Überwachung abzuschalten, könnte Kaufentscheidungen maßgeblich beeinflussen und einen Anreiz für Hersteller schaffen, datenschutzfreundlichere Lösungen zu entwickeln. Der öffentliche Druck ist eine der wirksamsten Mobilisierungsformen, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.

Nicht zuletzt wird die politische Ebene in den kommenden Jahren zunehmend gefragt sein. Gezielt gesetzte Grenzen für die Datensammlungspraktiken sowie verpflichtende Transparenzpflichten könnten verhindern, dass die wachsende Anzahl an Fahrzeugdaten zu einer unüberschaubaren Datenflut ohne klare Kontrolle führt. Klare Rechte für Nutzer wie das Recht auf Auskunft, Datenmitnahme und Löschung müssen auch für Fahrzeugdaten umgesetzt werden. Nur so bleibt gewährleistet, dass moderne Mobilität nicht auf Kosten elementarer Freiheitsrechte erkauft wird.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vernetzten Autos der Gegenwart und Zukunft weit mehr sind als reine technische Innovationen.

Sie sind Teil eines umfangreichen gesellschaftlichen Diskurses über Digitalisierung, Datenschutz und persönliche Freiheit. Die Technologie bringt unbestreitbare Vorteile und neue Möglichkeiten, doch ohne sorgsamen Umgang mit den gespeicherten Daten und angemessene rechtliche Rahmenbedingungen drohen unerwünschte Folgen für jeden Einzelnen. Ein bewusster Umgang mit vernetzten Fahrzeugen und eine aktive Mitgestaltung der politischen und gesellschaftlichen Prozesse sind deshalb essentiell, um die Vorteile der vernetzten Mobilität zu sichern und ihre Risiken zu minimieren. Nur so kann die Zukunft des Autofahrens sicher, transparent und vertrauenswürdig gestaltet werden.