Die Global Workspace Theorie (GWT) zählt zu den einflussreichsten Ansätzen in der modernen Bewusstseinsforschung. Ursprünglich von dem kognitiven Wissenschaftler Bernard Baars im Jahr 1988 entwickelt, bietet sie ein umfassendes Modell zur Erklärung des Zusammenspiels von bewussten und unbewussten Prozessen im Gehirn. Ihre Bedeutung zeigt sich vor allem darin, dass sie nicht nur theoretisch tiefgreifend ist, sondern auch zahlreiche empirische Befunde und neuronale Mechanismen integriert. Damit stellt die Global Workspace Theorie ein unverzichtbares Gerüst dar, um die Komplexität des Bewusstseins besser einordnen und verstehen zu können. Bei der Suche nach einer wissenschaftlichen Erklärung dessen, was Bewusstsein ausmacht, stehen viele Forscher vor der Herausforderung, wie das subjektive Erleben und die großen Datenmengen der Gehirnaktivitäten miteinander verbunden sind.

Die GWT geht davon aus, dass unser Gehirn aus vielen parallelen, spezialisierten Prozessen besteht, die größtenteils unbewusst operieren. Diese einzelnen Prozesse konkurrieren ständig um die Aufmerksamkeit, bis es einem bestimmten Inhalt gelingt, den sogenannten globalen Arbeitsraum („global workspace“) zu erreichen. Dieser Arbeitsraum fungiert als eine Art Bühne, auf der die bewussten Inhalte wie unter einem Scheinwerfer sichtbar werden und einer Vielzahl von Modulen und kognitiven Systemen zugänglich sind. Bernard Baars selbst verwendet häufig die Theatermetapher, um diesen Mechanismus anschaulich zu machen. Das Bewusstsein ist demnach der „Hauptdarsteller“ auf der Bühne, der im Spotlight der Aufmerksamkeit steht, während dahinter viele unbewusste Prozesse wie Regisseure, Bühnenarbeiter und Publikum agieren.

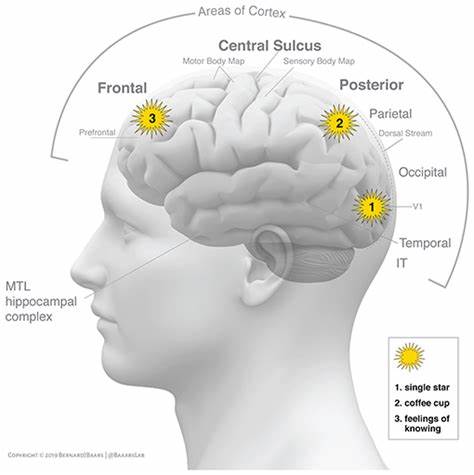

Nur die Inhalte, die es in den Fokus der Aufmerksamkeit schaffen, werden vollständig bewusst und können dort koordiniert und verarbeitet werden. Dieses Konzept ist nicht mit dem sogenannten kartesianischen Theater zu verwechseln, das eine kleine innere Instanz des Selbst als Zuschauer annimmt. Im Gegensatz dazu sieht GWT das Bewusstsein als dynamisches Netzwerk, ohne ein zentrales inneres Beobachter-Ich. Aus neurobiologischer Perspektive beschreibt die Global Workspace Theorie einen funktionellen Knotenpunkt im Gehirn, der Informationen aus verschiedenen spezialisierten Bereichen bündelt und weitreichend verteilt. Durch diese Broadcast-Funktion kann ein ausgewählter Informationsinhalt in Echtzeit die Kommunikation über multiple Hirnareale hinweg ermöglichen und so bewusst zugänglich gemacht werden.

Dabei entspricht der globale Arbeitsraum einer sehr kurzen, flüchtigen Speicherphase, die einige Sekunden andauert und eng mit dem, was als Arbeitsgedächtnis bekannt ist, verwandt ist. Während klassische Definitionen des Arbeitsgedächtnisses eine Zeitspanne von bis zu 30 Sekunden vorsehen, beschreibt GWT bewusstes Erleben als noch prägnanter und kurzlebiger. Nach diesem Modell entscheiden also Prozesse, welche Informationen der Gesamtorganismus bewusst verarbeiten kann, indem sie um die „Bühne“ konkurrieren. Es entsteht eine Art neuraler Wettbewerb, der sicherstellt, dass nur relevante und bedeutsame Informationen in das Bewusstsein gelangen. Ein spannender Erweiterungsaspekt der Global Workspace Theorie liegt in der sogenannten globalen neuronalen Arbeitsbereichs-Hypothese (Global Neuronal Workspace).

Stanislas Dehaene und Kollegen haben diesen Ansatz maßgeblich entwickelt und damit die neuronale Grundlage des Arbeitsraums näher untersucht. Sie zeigen durch neurophysiologische Messungen, wie durch neuronale „Lawinen“ sensorische Informationen ausgewählt und großflächig über den Cortex verteilt werden. Die Integration unterschiedlicher Wahrnehmungskanäle, beispielsweise visueller und auditiver Reize, ermöglicht so die Bildung eines kohärenten Bewusstseinsinhalts. Die Forschung beleuchtet insbesondere, wie verschiedene Hirnareale wie der präfrontale Cortex, der anteriore temporale Kortex, der inferior parietale Lappen und der Precuneus komplex miteinander verknüpft sind. Dieses Netzwerk erlaubt es, dass Informationen simultan verarbeitet, integriert und wiederverbreitet werden – eine Voraussetzung für ein einheitliches Bewusstseinsgefühl.

Allerdings wird die Global Workspace Theorie auch kritisch betrachtet. Einige Wissenschaftler bemängeln, dass die Theorie zwar gut strukturiert beschreibt, wie Informationen bewusst werden und verteilt werden können, sie aber keineswegs das sogenannte „harte Problem“ des Bewusstseins beantwortet. Dieses harte Problem beschäftigt sich mit der Frage, warum und wie subjektives Erleben überhaupt entsteht, also das Gefühl des „Wie es ist“, etwas bewusst zu sein. Die Global Workspace Theorie fokussiert sich eher auf funktionelle und kognitive Erklärungen, nicht aber auf das grundlegende Phänomen der Erfahrung selbst. Dennoch gilt sie als eine wichtige Brücke zwischen Kognitionswissenschaft, Psychologie und Neurowissenschaft, weil sie konkrete Hypothesen bietet, die experimentell überprüfbar sind.

Die praktische Relevanz der Global Workspace Theorie zeigt sich auch in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und Robotik. Die Vorstellung eines globalen Arbeitsraums lässt sich auf Informationsverarbeitungssysteme übertragen, bei denen verschiedene Module miteinander kommunizieren und eine Hauptdatenbank oder ein „Blackboard“ als gemeinsame Schnittstelle existiert. Solche Modelle erlauben es KI-Systemen, komplexe Entscheidungen zu treffen und flexibel auf neue Situationen zu reagieren. Die Global Workspace Theorie fördert damit nicht nur das Verständnis biologischer Systeme, sondern inspiriert technische Entwicklungen, die sich an der Architektur des menschlichen Geistes orientieren. Weiterhin kann die Theorie als Grundlage für die Erforschung von Bewusstseinsstörungen und pathologischen Zuständen dienen.

Bei Krankheiten wie Bewusstseinsstörungen, Demenz oder nach neurologischen Verletzungen kann die Funktion des globalen Arbeitsraums beeinträchtigt sein. Daraus lassen sich neue therapeutische Ansätze entwickeln, indem man gezielt die Prozesse der Aufmerksamkeit, Integration und Informationsverarbeitung gezielt trainiert oder unterstützt. In der neuropsychologischen Forschung führen Experimente, beispielsweise mit bildgebenden Verfahren wie fMRT oder EEG, regelmäßig zu Ergebnissen, die den globalen Arbeitsraum nachzeichnen. Dabei zeigen sich typische Muster wie zeitlich begrenzte Synchronisation oder spezifische Aktivitätsverteilungen, die mit bewussten Wahrnehmungen korrespondieren. Besonders faszinierend ist, dass konkurrierende Sinnesreize, etwa bei inkompatiblen visuellen und auditiven Signalen, um die Aufmerksamkeit ringen und sich gegenseitig in bestimmten Zeitfenstern ausschließen können.

Diese Prozesse geschehen in einem Zeitrahmen von etwa 100 Millisekunden, was mit bekannten neuronalen Rhythmen zusammenhängt und die dynamische Natur der bewussten Erlebniswelt verdeutlicht. Zusammenfassend bietet die Global Workspace Theorie einen dynamischen und funktionalen Rahmen als Antwort auf die Fragen des Bewusstseins. Sie verbindet kognitive Psychologie, neuronale Mechanismen und theoretische Modelle und erzeugt so ein integriertes Bild darüber, wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und bewusste Erfahrung zusammenspielen. Trotz noch bestehender ungelöster Fragen, insbesondere im Hinblick auf das subjektive Erleben, hat die Theorie maßgeblich das wissenschaftliche Gespräch vorangetrieben und bleibt ein zentraler Pfeiler moderner Bewusstseinsforschung. Die fortlaufende Integration von experimentellen Daten, computergestützten Simulationen und interdisziplinärer Zusammenarbeit verspricht zudem, das Verständnis der komplexen menschlichen Erfahrung in Zukunft weiter zu vertiefen.

Somit ist die Global Workspace Theorie nicht nur ein wissenschaftliches Modell, sondern auch eine Quelle für Inspiration in Wissenschaft und Technik, um die Mysterien des Geistes immer tiefer zu ergründen.