In der Welt der Technologieinnovation entstehen oft die spannendsten Ideen dort, wo scheinbar unvereinbare Konzepte aufeinandertreffen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die Nutzung von Stripe, einer etablierten Online-Zahlungsplattform, als DNS-Anbieter. Auf den ersten Blick mag dies wie eine absurde Kombination erscheinen – doch dieser Ansatz offenbart sowohl die Kreativität hinter der API-Nutzung als auch bedeutende praktische Herausforderungen. Die Betrachtung dieses Projekts liefert wertvolle Erkenntnisse über die Flexibilität moderner APIs, die Grenzen von Schlüssel-Wert-Speichern und warum nicht jede technische Möglichkeit in der Realität sinnvoll ist. Stripe ist vor allem für seine leistungsstarken Zahlungs- und Abrechnungslösungen bekannt.

Eine seiner weniger beworbenen Funktionen ist die Möglichkeit, beliebige Metadaten als Schlüssel-Wert-Paare an Kernobjekten wie Kunden, Abonnements oder Zahlungsabsichten zu speichern. Diese Metadaten sind per Definition vielseitig und für viele Anwendungsfälle nützlich, beispielsweise, um interne IDs, Referenzen oder Notizen zu speichern, ohne die eigentlichen Stripe-Funktionalitäten zu verändern. Die Idee, Stripe-Metadaten zu missbrauchen, um eine funktionierende DNS-Datenbank zu errichten, hat ihren Reiz. DNS-Einträge lassen sich als Schlüssel-Wert-Zuordnungen verstehen, die gut zu einem speichernorientierten Datenmodell passen. Ein Eintrag wie etwa eine A-Record-Zuordnung von „www“ auf eine IP-Adresse ist im Wesentlichen eine Abbildung eines Domainnamens auf einen Ort – ein klassisches Schlüssel-Wert-Paar.

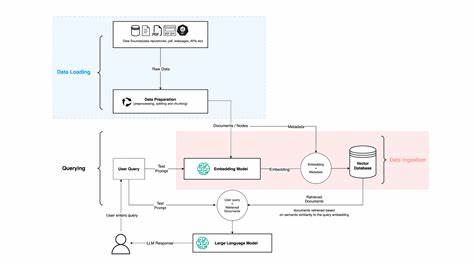

Die technische Herausforderung liegt jedoch in den Einschränkungen von Stripe-Metadaten. Werte sind als einfache Strings mit einer maximalen Länge von 500 Zeichen limitiert und komplexe verschachtelte Daten sind nicht direkt speicherbar. Mittels JSON-Serialisierung und geschickter Datenaufteilung kann dieses Hindernis jedoch teilweise umgangen werden. Im Rahmen des Projekts wird ein DNS-Server implementiert, der auf Port 5333 auf UDP- und TCP-Anfragen hört und mithilfe der Bibliothek dns2 eingehende DNS-Anfragen verarbeitet. Statt eine traditionelle Datenbank oder einen spezialisierten DNS-Provider zu verwenden, wird auf den Stripe-API-Endpunkt zugegriffen, um die Metadaten des entsprechenden Stripe-Kundenobjektes auszulesen und daraus die DNS-Einträge zu extrahieren.

Dabei dienen Kundenobjekte als Container für die DNS-Datensätze eines jeweils zugeordneten Domainnamens, der wiederum durch einen spezifischen E-Mail-Parameter (z. B. dns@example.com) eindeutig identifiziert wird. Dieser Umweg umgeht die schwache Konsistenzproblematik der Stripe Search-API und ermöglicht eine schnellere sowie zuverlässigere Abfrage der Daten.

Von zentraler Bedeutung ist die Art und Weise, wie die verschiedenen DNS-Record-Typen (wie A, CNAME, MX) in den Metadaten gespeichert und interpretiert werden. Da Metadaten nur flache Stringwerte zulassen, wird die gesamte DNS-Zonenstruktur in einem einzelnen JSON-String unter dem Schlüssel dns_records gespeichert. Dieser enthält beispielsweise eine Zuordnung von Subdomain-Bezeichnern zu ihren jeweiligen Recordtypen und deren Werten. Bei einer DNS-Anfrage werden diese Daten bei Stripe abgefragt, geparst und das Ergebnis in einem konformen DNS-Antwortpaket zurück an den Client geschickt. Allerdings gibt es bei dieser Technologie Grenzen, die sich aus der Natur von Stripe und DNS ergeben.

Zuallererst ist da die maximale Größe der Metadatenwerte. Komplexe Zonen mit zahlreichen Einträgen können schnell die 500-Zeichen-Grenze überschreiten, was eine Aufteilung auf mehrere Schlüssel erfordert und die Verwaltung erschwert. Dazu kommt, dass Stripe als Zahlungsplattform seine API für zeitkritische DNS-Abfragen nicht optimiert – die Latenzzeiten, API-Rate-Limits und der Mangel an Caching führen zu spürbaren Verzögerungen im DNS-Antwortprozess. DNS-Dienste leben von Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Ein Service, der bei jeder Anfrage externe HTTP-APIs aufruft, ist hinsichtlich Performance und Skalierung problematisch.

Zudem ist die Fehlertoleranz eingeschränkt. Fehler in der API-Kommunikation oder Inkonsistenzen in den Meta-Daten können zu ungültigen oder verzögerten DNS-Antworten führen, was Vertrauen und Stabilität beeinträchtigt. Die Verwaltung von DNS-Einträgen über Stripe-Metadaten ist ebenfalls für größere Infrastrukturprojekte unpraktisch, da Stripe primär für Zahlungsabwicklungen optimiert ist und keine spezialisierten Werkzeuge für DNS-Management anbietet. Nichtsdestotrotz hat das Projekt einen pädagogischen Wert. Es illustriert unterhaltsam, wie APIs möglicherweise „gezwungen“ werden können, Aufgaben zu erfüllen, für die sie nicht gedacht sind.

Die Herausforderung mit API-Konsistenz, dem Umgang mit flachen Datenstrukturen und die kreative Nutzung von Metadaten sind wertvolle Lektionen für Entwickler und Architekten. Auch wenn Stripe als DNS-Anbieter nicht in den Mainstream vordringen wird, zeigt das Experiment offen, wie flexibel und mächtig moderne APIs sein können. Weiterhin verdeutlicht die Implementierung die Bedeutung sorgfältiger API-Auswahl im Kontext von Verfügbarkeit und Latenz. Die Entscheidung, die Suche nach DNS-Datensätzen über den sicheren, aber langsamer konsistenten Such-API-Modus oder alternativ über das konsequent konsistente Listen-API mit Email-Filtern durchzuführen, ist ein hervorragendes Beispiel für die praktische Auseinandersetzung mit API-Eigenheiten. Solche Designentscheidungen sind oftmals bezeichnend für die täglichen Herausforderungen in der Softwareentwicklung.

Darüber hinaus regt das Projekt zum Nachdenken über alternative Speichermodelle an. Wenn sogar Stripe-Metadaten, die eigentlich für einfache Schlüssel-Wert-Aufbewahrung konzipiert sind, ausreichen, um eine rudimentäre DNS-Datenbank zu bauen, wie viel mehr Potenzial liegt dann in spezialisierten NoSQL-Datenbanken, Key-Value-Stores oder Graph-Datenbanken? Es zeigt auch, wie wichtig die Kombination von Datenmodell und Anwendungsfall ist, wenn es um Skalierbarkeit, Performance und Wartbarkeit geht. Das Projektpaart eine technische Herausforderung mit einem gewissen Humor, was einen wichtigen Punkt hervorhebt: Technologische Experimente mit „schlechten Ideen“ können wertvolle Lernwerkzeuge sein. Sie fördern kreatives Denken, zeigen die Grenzen bestehender Werkzeuge auf und ermöglichen es Ingenieuren, tiefere Einsichten in die Architektur von Systemen, API-Designs und Datenmodellen zu gewinnen. Gleichzeitig dienen sie als Mahnung, solche Experimente nicht ungeprüft in Produktion zu bringen – so könnten erhebliche Risiken für Verfügbarkeit und Sicherheit entstehen.

Wer sich an diesem Stripe-DNS-Projekt beteiligt, kann somit wichtige Erfahrungen sammeln in Bezug auf API-Konsistenzmodelle, JSON-Serialisierung in beschränkten Datenformaten, sowie Netzwerktechnik rund um DNS. Außerdem sensibilisiert das Projekt für die komplexe Balance zwischen Praktikabilität und cleverer Nutzung technischer Werkzeuge, die außerhalb ihres ursprünglichen Designkontexts verwendet werden. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Stripe als DNS-Provider eine kreative, wenn auch nicht praktikable Lösung ist, die vor allem als Lehrstück dient. Die Architektur demonstriert, dass selbst scheinbar starre technische Grenzen mit ausreichend Einfallsreichtum und Verständnis der zugrunde liegenden Systeme überbrückt werden können. Insbesondere für Entwickler mit Fokus auf API-Design, Integrationen und Systemarchitektur bietet das Experiment wertvolle Anregungen.

Aber für produktive Deployments empfiehlt sich weiterhin ein spezialisierter DNS-Dienst – schnell, zuverlässig und robust. Mit Blick auf die Zukunft könnten solche „zu wilden“ Ansätze dennoch den Weg bereiten für innovative hybride Systeme, die APIs intelligenter und flexibler miteinander kombinieren. Vielleicht sind es genau diese Experimente, die langfristig neue Paradigmen für Datenhaltung und Serviceintegration sichtbar machen. Bis dahin bleibt Stripe als DNS-Server eine faszinierende Spielwiese für Entwickler und erinnert daran, dass aus „schlechten Ideen“ manchmal spannende Lernmomente entstehen.