Die digitale Welt befindet sich in einem stetigen Wandel, besonders in Bezug auf die Art und Weise, wie Medien auf Webseiten abgespielt werden. Mit der zunehmenden Nutzung von Videos und Audioinhalten im Internet ist die Frage nach der Kontrolle und Nutzerfreundlichkeit zu einer zentralen Herausforderung geworden. Google Chrome hat mit seiner Autoplay-Politik, die 2018 eingeführt und seitdem ständig weiterentwickelt wurde, einen entscheidenden Schritt gemacht, um eine Balance zwischen Nutzererfahrung und den Anforderungen von Entwicklern und Werbetreibenden zu schaffen. Diese Politik verhindert unerwünschte automatische Medienwiedergaben und gibt gleichzeitig legitimen Publishern wertvolle Werkzeuge an die Hand, um Nutzer gezielt anzusprechen. Die Auswirkungen dieser Regelung sind weitreichend und betreffen alle Dimensionen des Online-Medienkonsums.

Die Hintergründe, Funktionsweise und Best Practices für Entwickler zeigen, wie komplex und dennoch sinnvoll dieser Schritt ist. Im Folgenden wird ein umfassender Überblick gegeben, warum die Autoplay-Politik in Chrome essenziell ist, wie sie technisch umgesetzt wird und welche Folgen sie für Nutzer und Anbieter digitaler Inhalte hat. Vor dem Hintergrund der wachsenden Frustration vieler Internetnutzer durch unerwünschte, automatisch startende Audio- oder Videoinhalte wurden in den letzten Jahren Browser zunehmend restriktiver. Dies führte häufig dazu, dass Anwender zu Adblockern griffen, um eine ungestörte Internetnutzung zu gewährleisten. Google erkannte die Herausforderung und zielte darauf ab, durch eine intelligente Steuerung des Autoplay-Verhaltens sowohl den Frust auf Seiten der Nutzer zu vermindern als auch den legitimen Medienanbietern weiterhin Raum für ihre Inhalte zu geben.

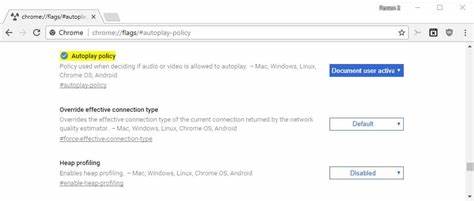

So wurde im April 2018 in Chrome 66 eine neue Autoplay-Richtlinie eingeführt. Diese legt fest, unter welchen Umständen Medien automatisch abgespielt werden dürfen und wann eine Nutzerinteraktion notwendig ist. Damit verbesserte Chrome nicht nur die User Experience, sondern reduzierte auch den Datenverbrauch auf mobilen Netzen und setzte Anreize, Werbung nutzerfreundlicher zu gestalten. Die Kernregel der Autoplay-Politik in Chrome lässt sich einfach zusammenfassen: Muted Autoplay ist stets erlaubt, während Autoplay mit Ton bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Der Ton wird also nur dann automatisch abgespielt, wenn der Nutzer bereits mit der Website interagiert hat – sei es durch Klicken, Tippen oder Scrollen.

Daneben wird auf dem Desktop ein sogenannter Media Engagement Index (MEI) herangezogen, der misst, wie stark ein Nutzer mit Medieninhalten auf einer bestimmten Website interagiert hat. Überschreitet dieser Index eine positive Schwelle, wird das automatische Abspielen mit Ton erlaubt. Ebenfalls möglich ist Autoplay mit Ton auf mobilen Geräten, wenn Nutzer die entsprechende Seite zur Startbildschirm-App hinzugefügt oder als Progressive Web App (PWA) installiert haben. Der Media Engagement Index ist ein zentrales Instrument zur Beurteilung des Nutzerverhaltens. Er misst nicht nur die Häufigkeit, mit der Medieninhalte auf einer Seite abgespielt werden, sondern berücksichtigt auch Kriterien wie die Dauer der Wiedergabe, die Größe des Videos und die Sichtbarkeit des Tabs.

So wird gewährleistet, dass Medien nur dann automatisch mit Ton abgespielt werden, wenn der Nutzer auch tatsächlich Interesse an den Inhalten zeigt. Ein Video, das nur wenige Sekunden läuft oder in einem Hintergrundtab gestartet wird, trägt nicht zum guten MEI bei. Diese differenzierte Betrachtung stellt sicher, dass Autoplay nicht pauschal verboten oder erlaubt wird, sondern stets im Kontext des individuellen Nutzungsverhaltens betrachtet wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Verwendung von iframes, also eingebetteten Inhalten von externen Websites. Die Autoplay-Politik ermöglicht es Ursprungs-Websites, die erteilte Autoplay-Berechtigung an eingebettete Inhalte zu delegieren.

Hierzu wird eine sogenannte Berechtigungsrichtlinie (Permissions Policy) eingesetzt, die steuert, ob und in welchem Umfang die Autoplay-Funktionalität an Drittanbieter-Inhalte weitergegeben wird. Diese Maßnahme sorgt für mehr Sicherheit und kontrollierte Nutzererfahrung, indem sie verhindert, dass eingebettete Medien unerwartet mit Ton starten, ohne dass der Nutzer dieser gestimmt hat. Die Autoplay-Politik ist nicht nur aus Nutzersicht relevant, sondern bringt auch für Entwickler neue Herausforderungen und Chancen mit sich. Es ist entscheidend, beim Programmieren von Websites und Web-Apps immer darauf vorbereitet zu sein, dass Auto-Play-Versuche fehlschlagen können. Anstelle eines sofortigen Startens von Videos oder Sounds sollte die Webanwendung stets den Erfolg der Wiedergabe abfragen.

Beispielhaft kann dies durch das Beobachten des Promises erfolgen, welches von der play()-Methode zurückgegeben wird. Wird die Wiedergabe verhindert, sollte dem Nutzer eine sichtbare Steuerung, etwa ein Play-Button, angeboten werden. So wird Frust vermieden und der Nutzer aktiv in die Entscheidung eingebunden. Eine besonders clevere Möglichkeit, Nutzer zu gewinnen, besteht darin, Videos zunächst stumm schalten zu lassen und automatisch abspielen zu lassen. Sobald eine angenehme Stimmung geschaffen wurde und das Interesse geweckt ist, kann der Nutzer selbst entscheiden, das Video oder Audio zu aktivieren.

Große Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram machen sich dieses Prinzip zunutze – sie starten Videos automatisch ohne Ton, um den Datenverbrauch zu minimieren und die Aufmerksamkeit der Nutzer zu wecken. Über einen einfachen Klick kann der Ton dann aktiviert werden. Dieses Modell bietet einen gelungenen Kompromiss und reduziert gleichzeitig Irritationen. Ein weiteres wichtiges Feld der Autoplay-Regelung betrifft die Web Audio API, die seit Chrome 71 ebenfalls unter die Policy fällt. Die Web Audio API wird häufig in Webspielen, Kommunikations-Apps und interaktiven Anwendungen genutzt, die komplexe Sounds generieren oder verarbeiten.

Um sicherzustellen, dass Sounds erst nach bewusster Nutzeraktion abgespielt werden, verweist Chrome darauf, dass die AudioContext-Objekte bei Erstellung zunächst im „suspended“-Status sind. Erst nach einer Nutzerinteraktion können Entwickler die Audiowiedergabe durch Aufruf von resume() fortsetzen. Dieses Verhalten vermeidet unerwartete oder störende Sounds beim Laden von Webseiten und gibt Nutzern klare Kontrolle über die Tonwiedergabe. Für Entwickler sind diese Vorgaben zwar mit einigem Mehraufwand verbunden, jedoch führen sie auch zu einem deutlich besseren Nutzererlebnis und sorgen dafür, dass Anwendungen im Browser zuverlässiger und benutzerfreundlicher laufen. Es wird empfohlen, die Erstellung von AudioContext-Objekten möglichst erst mit einer Nutzeraktion zu verbinden und das Verhalten durch entsprechende Events genau zu überwachen.

So lassen sich Probleme mit blockierten Autoplay-Funktionen elegant umgehen. Die Autoplay-Richtlinien finden nicht nur im privaten Bereich Anwendung. Gerade in Unternehmen oder bei öffentlich zugänglichen Systemen wie Kiosks können individuelle Anforderungen bestehen. Hier bietet Chrome die Möglichkeit, über Enterprise-Richtlinien die Autoplay-Funktionalität zentral zu steuern. Administratoren können so festlegen, ob und unter welchen Umständen Autoplay erlaubt ist, und eine Whitelist definieren, welche Domains automatisch Autoplay ausführen dürfen.

Dadurch wird die Technologie flexibel einsetzbar und lässt sich an vielfältige Nutzungsszenarien anpassen. Aus Sicht der Nutzer stellt Chrome über die interne Seite about://media-engagement eine transparente Information bereit, worauf sich der Media Engagement Index für einzelne Websites stützt. Nutzer können so verstehen, warum bestimmte Medien automatisch abgespielt werden dürfen oder blockiert bleiben. Diese Transparenz ist ein weiterer Schritt, um Kontrolle und Vertrauen in die Medienwiedergabe zurückzugeben. In der Konsequenz hat die neue Autoplay-Politik in Chrome das Internet zu einem weniger nervigen Ort gemacht.

Plötzliche Ton- und Videowiedergaben, die zuvor zahlreiche Nutzer störten und zu Adblockern oder Browserwechsel führten, sind seltener geworden. Die Regelung fördert eine stärkere Nutzerbindung durch bewusste Mediennutzung und unterstützt gleichzeitig legitime Publisher und Entwickler dabei, ihre Inhalte sinnvoll und nutzerfreundlich auszuliefern. Durch das Einbinden von Mechanismen wie dem Media Engagement Index und Permissions Policies schafft Chrome ein System, das ausgewogen zwischen Kontrolle, Komfort und Funktionalität balanciert. Für Website-Betreiber und Entwickler gilt es daher, ihre Projekte im Einklang mit den Autoplay-Richtlinien zu gestalten. Dazu gehört auch, Videos und Audioinhalte nicht einfach abzuspielen, sondern die Nutzer aktiv einzubeziehen und auf die technischen Vorgaben zu reagieren.

Gleichzeitig bietet die Möglichkeit, Autoplay durch Muting und gezielte Nutzerinteraktion zu realisieren, zahlreiche kreative Ansätze, um Inhalte zu präsentieren ohne den Nutzer zu verprellen. Auch in Zukunft wird der Trend hin zu mehr Nutzerkontrolle beim Medienkonsum weiter bestehen bleiben. Chrome zeigt mit seiner Autoplay-Politik, wie technische Regeln positive Veränderungen bewirken können, die sowohl Nutzern als auch Anbietern zugutekommen. Für alle Beteiligten heißt das, sich frühzeitig auf neue Standards einzustellen und medienfreundliche, transparente Nutzererlebnisse zu schaffen.