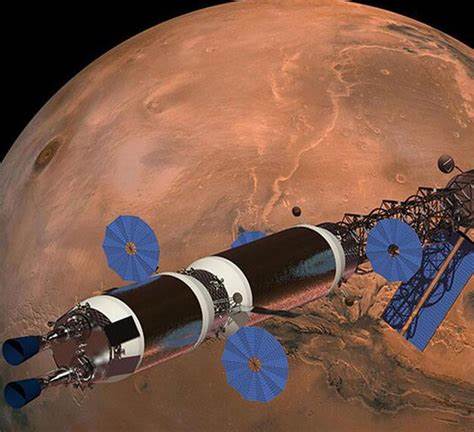

Die Reise zum Mars stellt für die Raumfahrt eine der größten Herausforderungen dar. Bislang dauern Missionen zum Roten Planeten etwa neun Monate mit konventionellen chemischen Raketenantrieben. Diese langen Reisezeiten bedeuten nicht nur hohe Kosten, sondern bedeuten auch für die Astronauten eine längere Exposition gegenüber der kosmischen Strahlung und begrenzen die praktischen Möglichkeiten für bemannte Missionen. Die Europäische Weltraumagentur ESA verfolgt einen innovativen Ansatz, um diese Probleme zu überwinden: die Entwicklung eines nuklearthermischen Raketentriebwerks, das die Reisezeiten drastisch verkürzen könnte und somit die Erschließung des Mars entscheidend vorantreibt. Das Grundproblem bei chemischen Raketenantrieben liegt darin, dass auf konventionelle Weise Treibstoff und Sauerstoff miteinander verbrannt werden, um Schub zu erzeugen.

Da im Vakuum des Weltraums keine Luft vorhanden ist, muss der gesamte Sauerstoff mitgeführt werden. Dies führt zu einem Kreislauf, bei dem immer mehr Treibstoff notwendig wird, um die zusätzliche Masse zu beschleunigen. Dadurch werden Raketen immer schwerer und ineffizienter, was die Möglichkeiten für höhere Geschwindigkeiten begrenzt. Die bestehenden chemischen Systeme sind bereits nahezu an ihren theoretischen Effizienzgrenzen angelangt und bieten kaum noch Spielraum für Innovationen. Im Gegensatz dazu setzt die von der ESA erforschte Technologie auf einen nuklearthermischen Antrieb.

Anstelle der chemischen Verbrennung nutzt ein Kernreaktor die Energie, um ein Treibmittel, meist Wasserstoff, auf extrem hohe Temperaturen zu erhitzen. Das erhitzte Gas wird dann mit hoher Geschwindigkeit aus der Düse ausgestoßen und erzeugt so den Schub. Diese Methode weist eine deutlich höhere Effizienz auf als herkömmliche Antriebe, da der Reaktor enorme Energiemengen pro Masseeinheit freisetzt. Die Vorteile eines nuklearbetriebenen Raketentriebwerks sind vielversprechend. Die ESA prognostiziert, dass sich die Reisezeit zum Mars auf vier bis fünf Monate halbieren lässt.

Eine kürzere Reise bedeutet, dass Astronauten weniger Strahlenbelastung im offenen Weltraum ausgesetzt sind, was entgegen der angenommenen Risiken durch den Kernreaktor einen gesundheitlichen Vorteil darstellt. Obwohl der Antrieb selbst Strahlung emittiert, sind die Brennphasen kurz und durch umfassende Abschirmungen geschützt. Die längere Verweildauer im strahlenintensiven interplanetaren Raum stellt somit eine größere Gefahr dar als die eigentlich geringe Strahlung des nuklearen Antriebs. Die Arbeit an solchen Systemen konzentriert sich zudem auf Sicherheit und Umweltaspekte. Der Reaktor soll erst in sicherer Entfernung von der Erde gestartet werden, um jegliches Risiko bei einem möglichen Startversagen auszuschließen.

Zudem ist der Kernbrennstoff so konzipiert, dass er vor Inbetriebnahme eine niedrige Radioaktivität besitzt und nicht toxisch ist. Mehrschichtige Strahlenschutzmaßnahmen schützen die Crew während des etwa zweistündigen Betriebs des Antriebs. Ein weiteres Sicherheitskonzept sieht vor, dass der Reaktor nach dem Einsatz im Orbit verbleibt und nicht wieder in die Erdatmosphäre eindringt. Die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung sind jedoch umfangreich. Die ESA forscht an neuartigen Werkstoffkombinationen aus Keramik und Metall, die als Brennelemente für den Reaktor dienen und unter extremen Bedingungen stabil bleiben müssen.

Zudem sind die Entwicklung spezieller Prüfstände und Testanlagen notwendig, um Realbedingungen zu simulieren und die Sicherheit unter verschiedensten Szenarien zu gewährleisten. Auch Fragen zur Beschaffung von geeignetem Uran und die Entwicklung von Systemen zum erneuten Starten des Reaktors im All bedürfen noch umfassender Forschung. Langfristig könnte diese Technologie nicht nur Marsmissionen beschleunigen, sondern auch Mondexpeditionen effizienter gestalten und den Startpunkt für bemannte Missionen zu anderen Planeten und Asteroiden bilden. Die Möglichkeit, erheblich schneller zu reisen und große Kursänderungen vorzunehmen, öffnet neue Horizonte für die interplanetare Raumfahrt. Insbesondere bei größeren Raumschiffen, für deren Steuerung schnelle Beschleunigung und Verzögerung notwendig sind, zeigt sich der nuklearthermische Antrieb als besonders geeignet.

Der internationale Kontext spielt ebenfalls eine Rolle. Während in den USA die Finanzierung für nukleare Raumfahrtsysteme in der letzten Zeit zurückgefahren wurde, positioniert sich Europa mit der ESA als innovativer Akteur auf diesem Gebiet. Die Expertise und das Engagement europäischer Wissenschaftler könnten Europa eine führende Rolle in der kommenden Ära der Raumfahrt verschaffen. Die Entwicklung sicherer und effizienter nuklearer Raketentriebwerke ist eine technologische Herausforderung, deren Lösung den Zugang zum Mars und darüber hinaus revolutionieren könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der nuklearthermische Raketenantrieb der ESA eine vielversprechende Lösung bietet, um die Reisezeiten zum Mars und anderen Himmelskörpern deutlich zu verkürzen.

Mit höherer Effizienz, verkürzter Aufenthaltsdauer im gefährlichen Weltraum und verbesserten Sicherheitskonzepten eröffnet diese Technologie neue Perspektiven für bemannte Weltraummissionen. Trotz bestehender technischer Herausforderungen ist die Entwicklung eines solchen Antriebs eine der zukunftsweisendsten Initiativen der europäischen Raumfahrtforschung und könnte den Menschheit einen großen Schritt näher bringen, interplanetarische Reisen zur Realität zu machen.