In den letzten Jahren hat sich die Wahl der Datenbanktechnologie für viele Unternehmen als ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Softwareprojekten herausgestellt. Insbesondere bei wachsendem Datenvolumen, steigenden Nutzerzahlen und immer komplexer werdenden Abfragen stehen Entwickler und Entscheider vor der Frage, welches Datenbanksystem die optimale Leistung bei gleichzeitig vertretbaren Kosten liefern kann. Die Migration zu Postgres gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung – insbesondere für Unternehmen, die von verteilten Datenbanksystemen wie CockroachDB auf eine klassische relationale Lösung umsteigen möchten. CockroachDB wurde ursprünglich als revolutionäre Alternative zu herkömmlichen relationalen Datenbanksystemen beworben, die mit seiner Fähigkeit zur horizontalen Skalierung und einer Multi-Region-Architektur punkten konnte. Diese Eigenschaften sind insbesondere für Unternehmen interessant, die global agieren und eine hohe Verfügbarkeit ihrer Daten sicherstellen müssen.

Doch trotz dieser Vorteile gibt es praktische Herausforderungen, die mit der Zeit sichtbar werden – sei es bei der Performance, den Kosten oder beim Handling von Migrationsprozessen. Die Entscheidung, von CockroachDB zu Postgres zu migrieren, ergab sich bei vielen Unternehmen aus einer Kosten-Nutzen-Betrachtung und dem Wunsch nach einer stabileren und besser supporteten Umgebung. Während CockroachDB insbesondere bei komplexen, verteilten Workloads seine Stärken ausspielen kann, ergeben sich bei einfachen, transaktionalen Abfragen im Single-Region-Betrieb oft Limitationen. Diese machen sich im operativen Alltag durch lange Wartezeiten bei Migrationen, hohe Abfragelatenzen und Schwierigkeiten bei der Datenintegration bemerkbar. Der Migrationsprozess selbst stellt eine große technische Herausforderung dar.

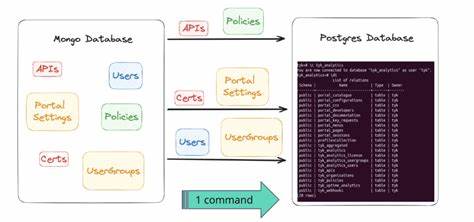

Bei großen Datenbanken mit Millionen von Einträgen reicht eine einfache Datenübertragung nicht aus. Es müssen unterschiedlichste Datentypen, insbesondere bei komplexen Datenstrukturen wie JSON oder Arrays, akkurat und kompatibel übertragen werden. Unternehmen, die sich hier für einen Umstieg auf Postgres entschieden haben, mussten teilweise maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, um Unterschiede in der Byte-Kodierung auszugleichen und dafür zu sorgen, dass die Daten nach dem Umzug für die Anwendungen identisch und fehlerfrei zur Verfügung stehen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Migration im Fall von Motion, einem Unternehmen, das zuvor CockroachDB nutzte, dank einer hauseigenen ETL-Lösung innerhalb von lediglich 15 Minuten abgeschlossen werden konnte. Dabei wurde auf leistungsstarke Cloud-Ressourcen gesetzt, um die Daten schnell und effizient zu übertragen, während das System für die Nutzer vorübergehend in den Wartungsmodus versetzt wurde.

Dieses Vorgehen sorgte nicht nur für minimale Ausfallzeiten, sondern auch für eine hohe Zuverlässigkeit und keinerlei Datenverlust – ein Beleg dafür, dass gut geplante und technologisch versierte Migrationen heute problemlos realisierbar sind. Nach dem Wechsel zeigte sich schnell ein signifikanter Nutzen. Die aggregierten Antwortzeiten konnten um ein Drittel reduziert werden, und dank der umfangreichen Werkzeuge im Postgres-Ökosystem konnten Optimierungen an unperformanten Abfragen innerhalb kürzester Zeit vorgenommen werden. Ein Aspekt, der ebenfalls nicht zu unterschätzen ist, sind die erheblichen Kosteneinsparungen, die durch die Migration erreicht wurden. Bei wachsendem Datenvolumen und steigenden Nutzerzahlen kann eine relationale Datenbank wie Postgres aufgrund des bewährten Betriebsmodells und der breiten Unterstützung günstiger und skalierbarer betrieben werden.

Ein häufig unterschätzter Vorteil von Postgres liegt in der Benutzerfreundlichkeit für Entwickler und Administratoren. So gestaltet sich das Abbrechen von langen oder fehlerhaften Abfragen intuitiver, da gängige SQL-Clients wie TablePlus direkt die Möglichkeit bieten, Prozesse unkompliziert zu stoppen. Im Gegensatz dazu erfordern verteilte Systeme wie CockroachDB oft aufwendiges Zutun im Cluster-Management, was Operations-Teams vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Auch im Bereich der Entwicklerunterstützung und des Supports punktet Postgres. Während CockroachDB mit einem separaten Supportportal arbeitet, das mit langwierigen Wartezeiten verbunden ist, bietet Postgres eine große Community und professionelle Dienstleister mit kurzen Reaktionszeiten.

Dies erhöht die Sicherheit bei kritischen Vorfällen und trägt zur Stabilität des Betriebs bei. Die Migration von CockroachDB zu Postgres ist jedoch nicht nur eine reine technische Entscheidung. Unternehmen müssen auch ihre Infrastruktur und Workflows anpassen. So zeigte sich bei Motion, dass es bei der Nutzung von Prisma, einem beliebten ORM (Object-Relational Mapping) Tool, zu Performance-Problemen kam, die sich durch das Zusammenspiel der SQL-Abfragen mit der Datenbank ergaben. Die Art und Weise, wie Prisma komplexe SQL-Abfragen generiert, führte im CockroachDB-Kontext zu langen Abfragezeiten, die in Postgres deutlich effizienter verarbeitet wurden.

Dies macht deutlich, dass Migrationen immer eine ganzheitliche Betrachtung von Technologie, Architektur und Betrieb erfordern. Darüber hinaus müssen Entwickler darauf achten, dass eingesetzte ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) und externe Anbindungen kompatibel sind. Der Mangel an stabilen und leistungsfähigen ETL-Tools für CockroachDB hatte bei Motion dazu geführt, dass eigens Lösungen entwickelt werden mussten, um Datenverluste und lange Ausfallzeiten zu vermeiden. Mit Postgres hingegen steht eine Vielzahl ausgereifter Tools und Integrationen zur Verfügung, die den Betrieb erleichtern und automatisieren. Ein spannendes Detail des Wechsels ist der Einfluss auf die Anwendungsarchitektur.

Datenbanksysteme prägen das Datenmodell und die Art der Datenzugriffe maßgeblich mit. Während CockroachDB als verteiltes, skalierbares System mit Fokus auf Konsistenz ausgelegt ist, bringt Postgres die Vorteile eines klassischen relationalen Systems mit hoher Leistung bei traditionellen SQL-Workloads. Je nachdem, wie eine Anwendung aufgebaut ist, kann dies zu einer besseren Übersichtlichkeit des Codes, einfacherer Wartbarkeit und potenziell auch zu einer besseren Nutzererfahrung führen. Nicht zuletzt sind Kostenreduzierungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein treibender Faktor für Migrationen. Bei steigendem Traffic und zunehmendem Datenvolumen steigt bei CockroachDB oft auch die Komplexität der Umgebung und die Abhängigkeit von kostenintensiven Clustern.

Postgres hingegen profitiert von einer großen Verbreitung, damit verbundenen Wettbewerb bei Cloud-Anbietern und günstigen Optionen für Managed Services. Dies ermöglicht es Unternehmen, Infrastrukturkosten signifikant zu senken, ohne auf Leistung verzichten zu müssen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Migration von einem verteilten SQL-System wie CockroachDB zu Postgres für viele Unternehmen eine sinnvolle Alternative darstellen kann, wenn Einfachheit, Performance, Kosten und Support im Vordergrund stehen. Der Migrationsprozess erfordert allerdings sorgfältige Planung, technisches Know-how und eine klare Strategie, um Datenkonsistenz zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu minimieren. Unternehmen, die sich erfolgreich für diesen Wechsel entscheiden, profitieren langfristig von einer stabileren Datenbankumgebung, besserer Entwicklererfahrung und niedrigeren Betriebskosten.

Gleichzeitig öffnet sich der Zugang zu einem vielfältigen Ökosystem von Tools und einer aktiven Community, die die Weiterentwicklung und den Support erleichtert. In einer Welt, in der Daten immer zentraler für Geschäftsprozesse werden, ist die Wahl der richtigen Datenbank deshalb oft der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg.

![AI used to re-enact court transcripts [video]](/images/7689B281-38F5-4D1F-9CF1-BC66F1C8AADF)