Python gilt als eine der zugänglichsten und vielseitigsten Programmiersprachen unserer Zeit. Doch selbst in so einem klar strukturierten Umfeld kann es durchaus gelingen, extrem schlechten Code zu schreiben. Dieser humorvolle Leitfaden zeigt auf, wie man absichtlich oder unabsichtlich den schlechtesten Python-Code verfasst – vom Einsatz kryptischer Variablennamen bis hin zu unnötig komplizierten Logiken. Auf unterhaltsame Weise lassen sich dabei wichtige Lektionen über sauberen, wartbaren und effizienten Code vermitteln, die jeder Entwickler im Hinterkopf behalten sollte. Eines der offensichtlichsten Merkmale schlechten Codes ist die Verwendung von nichtssagenden oder kryptischen Variablennamen.

Statt Variablen aussagekräftig zu benennen, wird oftmals zu kurzen, allgemein gehaltenen Namen wie „a“, „b“ oder „temp“ gegriffen. Solche Benennungen verwandeln den Code in ein Rätsel, das nur mit großer Mühe oder gar nicht verständlich ist. Selbst erfahrene Entwickler stehen nachts auf und fragen sich, was der ursprüngliche Programmierer hier eigentlich bezwecken wollte. Dabei steigert sich das Problem noch, wenn man dieselbe Variable mehrfach für völlig unterschiedliche Zwecke verwendet. Das verkompliziert die Logik unnötig und öffnet Tür und Tor für Fehler.

Neben der Benennung spielen auch unnötige Verschachtelungen eine große Rolle. Schlecht geschriebener Python-Code neigt dazu, lange, undurchsichtige Funktionen mit verschachtelten If-Abfragen, Schleifen und Ausnahmen zu enthalten. So steigt die Komplexität exorbitant an, sodass ein einfacher Bug zu einer wahren Odyssee bei der Fehlersuche wird. Python bietet klare Strukturen und elegante Lösungen, doch in schlechtem Code ignoriert man diese gerne und verstrickt sich in verschachtelten Konstruktionen, die kaum jemand gerne liest. Ein weiteres Kennzeichen sind fehlende oder überladene Kommentare.

Kommentare sollen eigentlich den Code verständlicher machen. Im schlechtesten Fall sind sie entweder vollkommen überflüssig – sie beschreiben exakt das, was ohnehin offensichtlich ist – oder sie missleiten den Leser, indem sie veraltet oder inkorrekt sind. Manchmal verbirgt sich in so einem Kommentar sogar ein kryptischer Hinweis, der mehr Fragen als Antworten aufwirft. Solche Praktiken verwandeln den Code in eine Blackbox, die niemand außer dem ursprünglichen Autor nachvollziehen kann. Schlechte Formatierung trägt ebenfalls erheblich zum Chaos bei.

Die Einhaltung der PEP-8 Richtlinien für Python sorgt dafür, dass Code einheitlich und gut lesbar bleibt. Schlechtester Code hingegen besteht aus unbeabsichtigtem wildem Einrücken, fehlenden Leerzeilen und willkürlichen Zeilenumbrüchen. Das Ergebnis ist ein unübersichtlicher Textblock, der schon beim ersten Blick Frustration auslöst und das Verständnis erschwert. Darüber hinaus ist der Verzicht auf Modularisierung und Wiederverwendbarkeit ein häufiges Merkmal. Gute Programmierung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass Funktionen und Klassen klar voneinander abgegrenzt sind und einzelne Abschnitte leicht wiederverwendet oder getestet werden können.

In schlechtem Python-Code wird gerne alles in einer einzigen gigantischen Funktion oder Klasse zusammengefasst, die kaum jemand wirklich überblickt. Dies verhindert Skalierbarkeit und erhöht die Fehleranfälligkeit. Manche Entwickler lieben es, komplexe Einzeiler zu schreiben, die mit mehreren verschachtelten Listen-, Dictionary- oder Generator-Komprensierungen arbeiten. Ein gewisser Grad an Komplexität ist zwar oft elegant und Python-typisch, jedoch entsteht bei übertriebener Nutzung ein Code, der einem geläufigen Sprichwort folgt: „Ein One-Liner zu viel.“ Solche Einzeiler sind schwer zu debuggen und für Kollegen schwer verständlich, vor allem wenn keine erklärenden Kommentare gegeben sind.

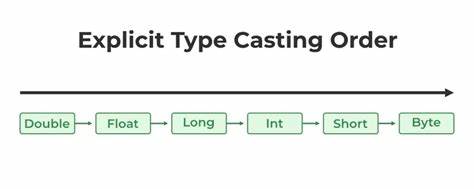

Sie verwandeln den Code in eine Art intellektuelles Puzzle. Die Wahl der Datenstrukturen spielt auch eine wichtige Rolle. Anstelle von klar passenden Strukturen wie Dictionaries, Sets oder benutzerdefinierten Klassen bevorzugt schlechtester Code oftmals undefinierte, sich überlappende Listen oder verschachtelte Konstrukte, die keinen klaren Zweck erfüllen. Dies führt nicht nur zu Performanceeinbußen, sondern auch zu einem enormen Schwund an Übersichtlichkeit. Fehlerbehandlung ist ein weiterer Bereich, der in schlechtem Code oft vernachlässigt wird.

Anstatt spezifische Fehler zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren, fängt man generell alle Ausnahmen ab und ignoriert sie. Das führt dazu, dass Probleme im Hintergrund weitergären, und das eigentliche Problem kaum sichtbar wird. Diese Praktik verbessert zwar kurzfristig die Stabilität, macht das System aber langfristig schwer wartbar und anfällig für fatale Fehler. Zusätzlich existieren schlechte Programmiergewohnheiten wie die Übernutzung globaler Variablen, das Vermeiden von Tests oder das Ignorieren von Versionskontrolle. Solche Praktiken führen zu einem Entwicklungsprozess, der voller Überraschungen steckt und wenig professionell ist.

Letzten Endes ist schlechter Python-Code nicht nur eine Frage von Stil, sondern von Verantwortung. In produktiven Umgebungen oder Teams kann schlechter Code zu erhöhten Kosten, verpassten Deadlines oder gar Sicherheitslücken führen. Deshalb ist Humor beim Verfassen von solchem Code zwar erlaubt und angebracht, sollte aber als Warnung dienen, es besser zu machen. Python ist bewusst einfach und elegant gehalten, um das Programmieren zugänglich und produktiv zu machen. Wenn man also den Spieß umdreht und gezielt schlechten Code schreibt, erkennt man auch, was es heißt, sinnvolle Standards einzuhalten.

Gute Programmierpraktiken fördern Lesbarkeit, Wartbarkeit und Effizienz – Eigenschaften, die echten Profis am Herzen liegen. Zusammengefasst kann man sagen, dass man den schlechtesten Python-Code mit kryptischen Namen, vermischten Funktionen, fehlenden Kommentaren, schlechter Struktur und mangelndem Feingefühl für Datenstrukturen erreicht. Wer diese Muster in seinem eigenen Code vermeidet, hat schon die halbe Reise zu sauberem und gutem Python hinter sich. Für alle, die das Chaos lieben oder zumindest die Warnschilder kennen möchten, ist die ironische Beschäftigung mit schlechtem Code eine erfrischende Perspektive auf den Alltag eines Entwicklers.