Im digitalen Zeitalter sind Betrugsmaschen so ausgeklügelt wie nie zuvor. Cyberkriminelle nutzen raffinierte psychologische Strategien, um Menschen gezielt in ihre Fallen zu locken. Besonders dramatisch zeigt sich dies beim sogenannten „7-Tage-Vertrauensaufbau“, wo Täter innerhalb einer Woche eine emotionale Bindung zu ihren Opfern herstellen und sie so zu hohen Geldverlusten verleiten. Die erschreckende Präzision und Systematik hinter dieser Masche zeigt, wie gefährlich und gleichzeitig unscheinbar moderne Betrugsversuche sein können. Die Tätergruppe setzt überwiegend auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und TikTok.

Dort treten sie als wohlhabende, charismatische Unternehmer oder als scheinbar glaubwürdige Geschäftspersonen auf. Besonders Frauen, die sich einsam oder emotional verletzlich fühlen, werden als Zielgruppe ausgewählt. Das Spiel beginnt mit harmlosen, freundlichen Nachrichten – fast unmerklich nähern sich die Betrüger an, bauen Vertrauen auf. Der erste Kontakt findet meist in den ersten zwei Tagen statt, in denen sie sich als verständnisvoll und fürsorglich geben. In den darauffolgenden Tagen intensiviert sich die Kommunikation.

Die Täter teilen Bilder eines luxuriösen Lebensstils, zeigen teure Autos, Traumhäuser und Urlaube an exotischen Orten. Gleichzeitig sprechen sie von gemeinsamen Zukunftsträumen, sprechen von Familiengründungen oder gemeinsamem Erfolg. Diese emotionale Inszenierung soll das Opfer glauben lassen, man habe einen echten Menschen gefunden, der gut zu einem passt. Ab Tag fünf wird die Falle dann deutlich wirtschaftlicher. Die Betrüger locken mit vermeintlich lukrativen Investitionsmöglichkeiten, meist im Bereich Kryptowährungen.

Sie versprechen schnelle und hohe Gewinne durch Beteiligungen an innovativen Trading-Plattformen oder besonderen Token. Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, erhalten die Opfer zunächst kleine Gewinne ausgezahlt. Diese scheinbar reale Auszahlung dient dazu, Vertrauen zu festigen und Zweifel zu zerstreuen. Der Höhepunkt der Masche folgt am siebten Tag: Die Betrüger drängen nun auf größere Investitionen. Wenn ein Opfer emotional gebunden und vom schnellen Gewinn überzeugt ist, wird es bitten werden, noch mehr Geld einzuzahlen.

Zu diesem Zeitpunkt geraten die Betroffenen oft in eine gefährliche Abhängigkeit. Wenn dann die versprochenen Gewinne ausbleiben und die Handelsplattform angeblich technische Probleme hat, erhöht sich der Druck. Die Opfer sollen weitere Einzahlungen leisten, um ihre angeblich gesperrten Gelder freizuschalten. Viele verzweifelte Opfer beginnen dann, Geld bei Freunden, Familie oder durch Kredite zu beschaffen. Sie verlieren oft nicht nur ihre eigenen Ersparnisse, sondern verschulden sich tief, weil sie an eine Rückzahlung der investierten Summen glauben.

Die Skrupellosigkeit der Täter zeigt sich in ihrer völligen Unnahbarkeit, sobald die Opfer größere Summen verloren haben. Häufig ist das Netzwerk international organisiert und agiert über mehrere Ländergrenzen hinweg, was die Strafverfolgung erschwert. Ein besonders skandalöses Beispiel aus Vietnam verdeutlicht die Ausmaße und die Folgen der Methode. Eine Frau aus Ha Tinh verlor 500 Millionen VND, was etwa 20.000 US-Dollar entspricht.

Sie wurde von einem vermeintlichen erfolgreichen Geschäftsmann aus Taiwan angesprochen, der ihr zunächst viel Zuneigung zeigte und sie von einer Bitcoin-Investition überzeugte. Anfangs erhielt sie kleine Renditen, die ihre Zweifel zerstreuten. Doch als ihr Konto gesperrt wurde, verschwand der Betrüger spurlos. Neben dem romantisch gefärbten Betrug existiert eine weitere perfide Variante: der „Casino Bay Sands“ Scam. Im Gegensatz zu den individuellen Vertrauensaufbau-Betrügereien agieren hier kriminelle Organisationen mit professioneller Infrastruktur.

Sie mieten Gebäude, betreiben Fake-Firmen und beschäftigen zwangsweise Mitarbeiter, die Opfer wiederum zu Betrügereien verleiten. Viele der „Angestellten“ werden unter Versprechungen hoher Gehälter nach Kambodscha gelockt und dort unter Androhung von Gewalt gezwungen, Menschen online zu betrügen. Diese Mitarbeiter maskieren sich mit gefälschten Social-Media-Profilen, vorgeben für renommierte Firmen zu arbeiten und locken Opfer auf manipulierte Glücksspiel-Plattformen. Zu Beginn dürfen Nutzer scheinbar gewinnen und Gewinne auszahlen – ein klassischer Köder, der das Vertrauen der Betroffenen gewinnen soll. Nach einer Weile finden diese plötzlich kein Zugriff mehr auf ihr Geld und werden erneut zu Einzahlungen gedrängt, um ihr Kapital freizuschalten.

Dieser Teufelskreis führt dazu, dass viele Opfer ihre gesamten Ersparnisse verlieren. Schätzungen zufolge verursachte diese Masche Verluste in Milliardenhöhe. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) erhöht die Gefahr dieser und anderer Betrugsarten erheblich. KI kann realistische Fake-Profile erstellen, Stimmen imitieren und automatisch Nachrichten generieren. Dadurch lassen sich Opfer noch gezielter und glaubwürdiger täuschen.

Cybersecurity-Experten warnen, dass durch solche Technologien Sprachbarrieren und geografische Grenzen keine Hindernisse mehr darstellen. Betrüger können weltweit operieren und Konten in mehreren Ländern gleichzeitig führen, was die internationale Strafverfolgung besonders komplex macht. Typische Betrugsmethoden mit KI inkludieren das Vortäuschen von Identitäten naher Verwandter, Polizeibeamten oder staatlicher Behörden. Auch Fake-Investmentplattformen und angebliche Task-basierte Verdienstmöglichkeiten (wie Mikro-Aufgaben über Apps oder soziale Netzwerke) werden inzwischen immer häufiger eingesetzt. Besonders anfällig sind Menschen, die emotional isoliert sind oder unzureichend über die Gefahren digitaler Kommunikation aufgeklärt wurden.

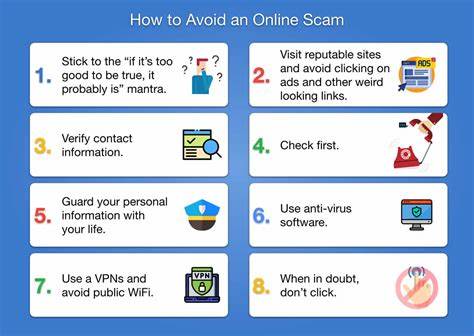

Daher ist die wichtigste Schutzmaßnahme im Umgang mit Online-Kontakten und Geldforderungen Vorsicht und Skepsis. Niemals sollten persönliche Daten, Zahlungscodes (wie OTP), oder Bankinformationen an unbekannte Kontakte weitergegeben werden. Verdächtige Nachrichten, Anrufe oder Links sollten ignoriert und, wenn möglich, den Behörden gemeldet werden. Das öffentliche Teilen von zu persönlichen Informationen und Fotos in sozialen Medien erhöht das Risiko, ins Visier von Betrügern zu geraten. Öffentlichkeit und Strafverfolgungsbehörden arbeiten verstärkt zusammen, um solche Betrugsnetzwerke zu zerschlagen.