Der Indus-Wasservertrag ist weithin als ein Beispiel für erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit anerkannt, der Jahrzehnte lang dazu beigetragen hat, das fragile Gleichgewicht zwischen Indien und Pakistan über eine der wichtigsten Wasserressourcen der Region aufrechtzuerhalten. Seit seiner Unterzeichnung im Jahr 1960 regelt der Vertrag die Aufteilung der Wassermengen des Indus-Flusssystems, das sich über mehrere bedeutende Flüsse erstreckt und sowohl Indien als auch Pakistan stark beeinflusst. Trotz unzähliger kriegerischer Auseinandersetzungen hat der Vertrag bisher weitgehend Bestand gehabt und Konflikte über Wasserfrage weitgehend unter Kontrolle gehalten. Doch die jüngsten Ereignisse, insbesondere der Anschlag in Pahalgam im April 2025, haben das fragile Gleichgewicht ins Wanken gebracht, indem Indien den Vertrag offiziell suspendierte und damit eine neue Eskalationsspirale auslöste. Die Ursprünge des Indus-Wasservertrags sind eng mit der geographischen und politischen Realität der Region nach der Teilung Britisch-Indiens im Jahr 1947 verbunden.

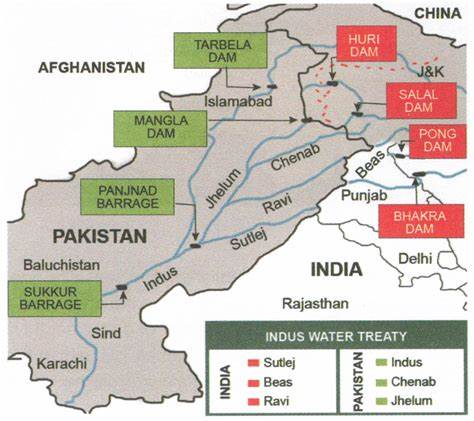

Die Flüsse des Indus-Systems fließen sowohl durch das indische als auch durch das pakistanische Territorium, was nach der Staatsgründung Pakistans zwangsläufig zu Konflikten über Wasserrechte führte. Nach jahrelangen diplomatischen Verhandlungen federte der Weltbank vermittelte Vertrag eine klare Aufteilung: Indien erhielt die exklusiven Nutzungsrechte über die östlichen Flüsse Ravi, Beas und Sutlej, während Pakistan die westlichen Flüsse Indus, Jhelum und Chenab nutzen darf. Die Vereinbarung berücksichtigte auch die Errichtung von Infrastrukturprojekten auf beiden Seiten, finanziert mit indischer Beteiligung, um den Übergang zu erleichtern. Besonders wichtig war die Schaffung der Permanenten Indus-Kommission, die seitdem als Plattform zur Konfliktlösung und zum Informationsaustausch dient. Die Rolle von David Lilienthal, einem US-amerikanischen Experten mit Erfahrung in der Entwicklung von Wasserkraftprojekten, war maßgeblich für den Erfolg der Verhandlungen.

Lilienthals Vorschlag, die Ressourcenbewirtschaftung als technisches Problem zu lösen und die politische Spannung auszuklammern, verdeutlicht die Bedeutung pragmatischer Herangehensweisen in komplexen geopolitischen Konflikten. Sein Engagement zusammen mit der Weltbank legte den Grundstein für den Vertrag, der in der Folgezeit trotz zahlreicher Kriege zwischen Indien und Pakistan seine Wirksamkeit behauptete. In den folgenden Jahrzehnten stand der Indus-Wasservertrag als Symbol der Zusammenarbeit und des Friedens. Gelegentliche Streitpunkte, etwa im Zusammenhang mit hydroelektrischen Projekten wie dem Kishanganga-Damm, wurden durch Schiedsverfahren beigelegt. Dabei zeigten sich sowohl Indien als auch Pakistan bemüht, den Vertrag zu respektieren und weiterzuentwickeln.

Diese Resilienz wurde besonders hervorgehoben, weil sie zeigte, dass selbst tief verwurzelte politische Rivalitäten durch rechtliche und technische Vereinbarungen zumindest teilweise gemildert werden können. Die Situation änderte sich dramatisch mit dem Pahalgam-Anschlag im April 2025, bei dem 26 Touristen getötet wurden. Indien machte pakistanische Militante für den Anschlag verantwortlich, was zu einer starken Verschlechterung der bilateralen Beziehungen führte. Die sofortige Aussetzung des Indus-Wasservertrags durch Indien im April 2025 war ein weitreichender Schritt, der nicht nur die Wasserverteilung selbst, sondern auch die politische Landschaft der Region erschütterte. Untersuchungen zufolge reduzierte Indien die Wasserzufuhr über den Chenab-Fluss um bis zu 90 Prozent, was in Pakistan eine erhebliche wirtschaftliche und soziale Belastung auslöste.

Die Ankündigung neuer indischer Wasserkraftprojekte auf Flüssen, die bislang unter dem Vertrag restriktiv geregelt waren, verschärfte das Misstrauen und führte in Pakistan zu Drohungen, jede weitere Beeinträchtigung der Wasserversorgung als Kriegsakt anzusehen. Die Folgen der Vertragsaussetzung sind tiefgreifend. Pakistan ist in hohem Maße von der Wasserversorgung aus dem Indus-System abhängig, vor allem für die Landwirtschaft, die etwa ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und Millionen Menschen beschäftigt. Die eingeschränkte Wasserzufuhr bedroht die Lebensgrundlagen vieler Menschen, führt zu Ernährungsunsicherheit und kann die Energieversorgung durch hydroelektrische Anlagen beeinträchtigen. Auf der anderen Seite eröffnet Indien durch die Kontrolle der Wasserressourcen neue strategische Optionen und kann Wasser als politisches Druckmittel einsetzen.

Gleichwohl stehen derartige einseitige Maßnahmen im Widerspruch zur internationalen Erwartung von völkerrechtlicher Verbindlichkeit und Kooperation, was Indiens außenpolitisches Image belastet und die regionale Stabilität gefährdet. Die militärischen Auseinandersetzungen, die sich nach dem Anschlag und der Vertragsaussetzung entwickelten, verschärften die Spannungen weiter. Luftangriffe, Luftkämpfe und der Einsatz von Drohnen auf beiden Seiten ließen die Sorge um eine umfassende militärische Eskalation wachsen. Von besonderer Bedeutung ist hier die Einführung moderner Waffentechnologien wie die indischen Rafale-Kampfjets und die pakistanischen J-10C-Flugzeuge, die die Fähigkeiten beider Luftstreitkräfte erheblich steigerten. Die Verwendung israelischer Harop-Loitering-Munition deutet zudem auf fortschrittliche Präzisionswaffen hin, die das Konfliktpotential erhöhen.

Öffentliche Aussagen über Abschüsse von Flugzeugen und Luftabwehr auf beiden Seiten verdeutlichen die angespannte Situation. Dies alles führte zur Schließung des pakistanischen Luftraums und zur Ausrufung des militärischen Hochalarms. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Aufrufen zur Beruhigung der Lage, wobei insbesondere die USA, China und die EU zu Zurückhaltung ermunterten. Das Einsetzen von politischen Vermittlungsversuchen, unter anderem durch US-Präsident Donald Trump, führte schließlich Mitte Mai zu einem Waffenstillstand, der zumindest vorübergehenden Frieden brachte. Trotz anfänglicher Verstöße konnte so eine weitere Eskalation vorerst verhindert werden.

Diese Ereignisse machen deutlich, wie nah die Region am Rand eines umfassenden militärischen Konflikts stand und zeigen die entwurzelten Gefahren, die durch Ressourcenkonflikte ausgelöst werden können. In einem größeren Kontext unterstreicht die Krise rund um den Indus-Wasservertrag die Herausforderungen der Ressourcensicherung in geopolitisch sensiblen Zonen. Wasser ist eine lebensnotwendige Ressource und kann, besonders in wasserarmen Regionen wie Südostasien, schnell zum Zankapfel werden. Die Tatsache, dass der Indus-Wasservertrag über sechzig Jahre gehalten hat, ist ein bemerkenswertes Beispiel für multilaterale Kooperation und Vertrauensbildung. Seine Suspendierung zeigt jedoch, wie fragile solche Abkommen in Zeiten politischer Spannungen sein können.

Die daraus resultierende Unsicherheit wirkt sich nicht nur auf die direkte Umwelt und Wirtschaft aus, sondern auch auf die politische Sicherheit und die zwischenstaatlichen Beziehungen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob und wie die beiden Länder zu einem Dialog zurückkehren können, um die Wasserversorgung verlässlich und gerecht zu regeln. Internationale Vermittlung könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, um einen Rahmen für die Wiederaufnahme der Vereinbarung oder eine Neufassung zu schaffen, die aktuellen Bedürfnissen und geopolitischen Realitäten entspricht. Ebenfalls denkbar sind Ansätze, die weitere Nachbarstaaten einbeziehen, um regionale Wasserrahmenwerke zu entwickeln und langfristigen Frieden sowie Nachhaltigkeit zu fördern. Die verheerenden Folgen eines möglichen anhaltenden Wasserstreits oder gar eines offenen Konflikts könnten verheerend sein — nicht nur in humanitärer Hinsicht, sondern auch für die Stabilität der gesamten südasiatischen Region.

Der Indus-Wasservertrag symbolisiert somit mehr als nur Wasseraufteilung: Er steht für die Hoffnung, dass selbst tief verwurzelte Konflikte durch Kooperation und technische Lösungen gemildert werden können. Angesichts der jüngsten Eskalationen ist diese Hoffnung aktueller denn je. Das Gleichgewicht zwischen Wasser und Krieg bleibt in Südostasien ein zentrales Thema, das nicht nur die Zukunft der Flüsse und ihrer Nutzer definiert, sondern auch darüber entscheidet, ob Frieden oder Krieg die Oberhand gewinnen wird.