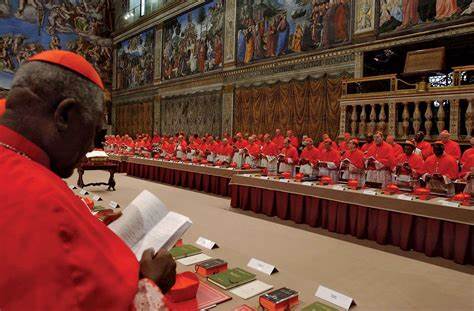

Das geheimnisvolle Schweigen in der Sixtinischen Kapelle, wenn die Kardinäle sich zur Wahl des nächsten Papstes versammeln, ist mehr als nur ein symbolischer Akt. Seit Jahrhunderten verbindet sich in diesem rituellen Moment Spiritualität, Geschichte und Politik zu einem einzigartigen menschlichen Ereignis. Doch hinter den verschlossenen Türen der Konklave verbirgt sich ein Netzwerk von Beziehungen, Machtverhältnissen und Informationsflüssen, die den Ausgang der Papstwahl erheblich beeinflussen. Dabei spielt nicht nur die göttliche Inspiration eine Rolle, sondern auch die sozialen und politischen Mechanismen, die das Kardinalskollegium formen. Forscher der Bocconi-Universität in Mailand haben nun mit wissenschaftlichen Methoden der Netzwerkanalyse einen neuen Zugang zu diesen verborgenen Dynamiken gefunden, der erstaunliche Einblicke in den Wahlprozess und die potentiellen Kandidaten bietet.

Diese interdisziplinäre Studie verbindet Soziologie, Statistik und Kirchensoziologie und öffnet ein Fenster hinter die Kulissen der päpstlichen Wahl – oder wie es treffend formuliert wurde: Wir haben „erraten“, wer der nächste Papst wird, mithilfe der Netzwerkwissenschaft. Die Konklave als relationales Ökosystem Das Kardinalskollegium, die ausschlaggebende Körperschaft für die Wahl des Papstes, wird gewöhnlich als eine homogene Gruppe von Geistlichen verstanden. Tatsächlich jedoch handelt es sich um ein komplexes Beziehungsnetzwerk, geprägt von historischen, institutionellen und persönlichen Verbindungen. Giuseppe Soda, Professor für Organisationswissenschaften, zusammen mit Alessandro Iorio und Leonardo Rizzo, haben ein Modell entwickelt, das dieses Netzwerk in seiner ganzen Vielschichtigkeit sichtbar macht. Dabei greifen sie auf drei wesentliche Datenquellen zurück: offizielle Mitwirkung in vatikanischen Institutionen wie Kurien-Dikasterien und Kommissionen, episkopale Weihelinien, die eine Art spirituelle Ahnenlinie und Treuebande abbilden, sowie informelle Beziehungen, die aus journalistisch recherchierten Quellen stammen und Ideologien, Mentorschaften und Patronagen umfassen.

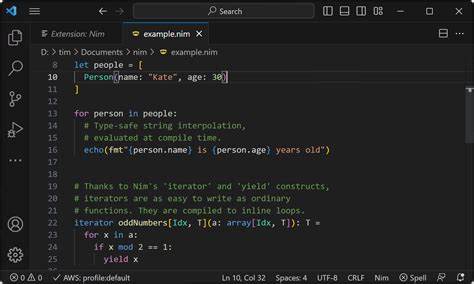

In dieser vielschichtigen Rekonstruktion der Vatican Network entsteht eine Systemkarte, die sowohl formale Machtstrukturen als auch informelle Einflüsse darstellt. Es ist eine Art „soziales Nervensystem“ der Kirche, in dem Macht und Einfluss nicht nur durch offizielle Ämter, sondern vor allem durch vernetzte Beziehungen vermittelt werden. Netzwerkanalysen bieten hierbei moderne Werkzeuge, um die Positionierungen einzelner Kardinäle sowie deren Bedeutung für das gesamte Gefüge objektiv zu beurteilen. Drei Schlüssel für Macht: Status, Informationskontrolle und Koalitionsfähigkeit Die Forscher definieren drei zentrale Dimensionen, anhand derer sich die Prominenz eines Kardinals innerhalb dieses Netzwerks messen lässt. Der Status wird über einen mathematischen Wert namens „Eigenvektor-Zentralität“ ermittelt, der interpretiert, wie gut ein Kardinal mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten verbunden ist.

So erhöht sich seine Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit im Netzwerk. Die Kontrolle über Informationen misst sich anhand der „Betweenness-Zentralität“. Sie erfasst, wie oft ein Kardinal als Brücke zwischen verschiedenen Gruppen fungiert, also als Vermittler und Verbindungsglied agiert. Eine solche Rolle verleiht enorme strategische Bedeutung, weil sie den Informationsfluss steuert und Meinungen bündeln kann. Die dritte Dimension, die Koalitionsfähigkeit, ist besonders komplex.

Sie basiert auf einem kombinierten Index, der sowohl die Einbettung in vertrauensvolle und enge Gruppen (Clustering) als auch die direkten Verbindungen (Degree-Zentralität) und die strategische Lage innerhalb des Netzwerks berücksichtigt. Ein Kardinal, der es schafft, verschiedene Gruppen miteinander zu verbinden und gleichzeitig lange etablierte Vertrauensbanden zu pflegen, hat eine herausragende Fähigkeit zum Aufbau von Mehrheiten und Konsense hinter sich. Neben diesen relationalen Eigenschaften spielt auch das Alter eine Rolle – eine statistische Berücksichtigung traditioneller Muster, die zeigt, dass die Wahl in der Kirche meist Kandidaten bevorzugt, deren Alter weder zu jung noch zu hoch ist. Damit wird eine historische Kontinuität und eine pragmatische Einschätzung der Belastbarkeit des Papstes einbezogen. Die Machtzentren hinter den Kulissen Die Ergebnisse der Studie offenbaren eine überraschende geografische und ideologische Vielfalt innerhalb der katholischen Führungsspitze.

Während Europa und Südamerika klassisch präsent sind, gewinnen zunehmend Kardinäle aus Asien und Afrika an Bedeutung, was die globale Ausrichtung der Kirche unterstreicht. Kardinäle mit einer „soft liberalen“ Orientierung dominieren in mehreren dem Modell zugrundeliegenden Messgrößen, besonders hervor stechen Namen wie Robert Prevost aus den USA, Lazzaro You Heung-sik aus Südkorea und Luis Antonio Tagle von den Philippinen. Der Status-Index zeigt, dass jene, die mit den einflussreichsten Kirchenführern vernetzt sind, als besonders aussichtsreiche Kandidaten gelten. In der Informationskontrolle sehen die Forscher Kardinäle wie Anders Arborelius aus Schweden oder Pietro Parolin, den derzeitigen Staatssekretär, als Schlüsselakteure, welche die Verbindungsstellen zwischen unterschiedlichen Gruppen innerhalb des Kollegiums darstellen. Die Fähigkeit zur Koalitionsbildung betont hingegen Persönlichkeiten, die sowohl intra- als auch intergruppale Brücken schlagen, Vertrauen aufbauen und dynamisch auf wechselnde Mehrheitsverhältnisse reagieren können.

Das bringt nicht nur strategisches Geschick zum Ausdruck, sondern auch pragmatischen Realismus in einem Prozess, der von wechselseitiger Abhängigkeit geprägt ist. Die Grenzen der Wissenschaft im Sakralen Trotz aller methodischen Raffinesse weisen die Forscher darauf hin, dass ihr Modell keine Prophezeiung darstellt. Die päpstliche Wahl bleibt ein Ereignis, das von vielen nicht quantifizierbaren Faktoren beeinflusst wird: spirituelle Führung, geopolitische Überlegungen, diplomatisches Geschick und nicht zuletzt der sogenannte Heilige Geist. Der Vergleich mit früheren Papstwahlen zeigt zum Beispiel, dass Joseph Ratzinger damals eine zentrale Rolle im Kurien-System innehatte, während Jorge Mario Bergoglio, der heutige Papst, als Außenseiter und außerhalb der traditionellen Netzwerke galt. Die Netzwerkanalyse kann vielmehr als ein nützliches Lesegerät betrachtet werden, das die oft verborgenen sozialen Muster sichtbar macht und so das Verständnis menschlicher Prozesse hinter dieser jahrhundertealten Institution vertieft.

Es bietet einen wissenschaftlichen Rahmen, um komplexe Machtstrukturen und Zusammenhänge besser einzuordnen, ohne dabei den spirituellen und mystischen Kern der Wahl zu relativieren. Ein Werkzeug für Zukunft und Verständnis In einer Zeit, in der Transparenz und soziale Vernetzung auch im Vatikan an Bedeutung gewinnen, öffnet die Netzwerkwissenschaft neue Perspektiven für die Erforschung kirchlicher Macht und deren Wandel. Insbesondere in einer globalisierten Welt, in der unterschiedliche Kulturen und Interessen sich miteinander verflechten, liefert das Modell wertvolle Hinweise, wie Orientierung und Konsens im Konklave entstehen könnten. Das Wissen um die Struktur dieser sozialen Netzwerke kann nicht nur Forschern und Kirchenbeobachtern helfen, Entwicklungen besser einzuschätzen, sondern auch dem interessierten Publikum neue Zugänge zur katholischen Kirche ermöglichen. So wird deutlich, dass die Wahl des Papstes zugleich ein Akt sakraler Geheimnisse und menschlicher Beziehungen ist – ein komplexer Balanceakt zwischen Tradition und Innovation, Religion und Politik.

Abschließend unterstreichen die Forscher die Bedeutung, die Netzwerkanalysen im kirchlichen Kontext entfalten können – nicht als allwissendes Orakel, sondern als Hilfsmittel zur Entschlüsselung der Dynamiken, die jenseits öffentlicher Rituale wirken. Dieser innovative Ansatz macht die Wahl zum Nachfolger von Papst Franziskus verständlicher und zeigt, dass auch in den ehrwürdigen Hallen des Vatikans moderne Wissenschaft ihren Platz findet.

![Figma threatens companies using "Dev Mode" [video]](/images/D0C1E3B6-E41F-4525-9CED-CD34891C2D73)